企业工作人员能兼职吗?事业单位兼职咋规定?

“搞副业”已成为当代职场人寻求价值增长与财务自由的重要途径,但“我的工作允不允许我兼职”这一问题,却像一团迷雾,笼罩在无数想利用业余时间“大展拳脚”的上班族心头。企业工作人员与事业单位人员,这两大群体虽同处职场,但其兼职的合规边界却截然不同。深入探究其背后的规定逻辑,不仅关乎一份额外的收入,更直接关联到职业生涯的稳定与安全。理解这些规则,不是束缚,而是为个人发展装上一个更安全的“导航系统”。

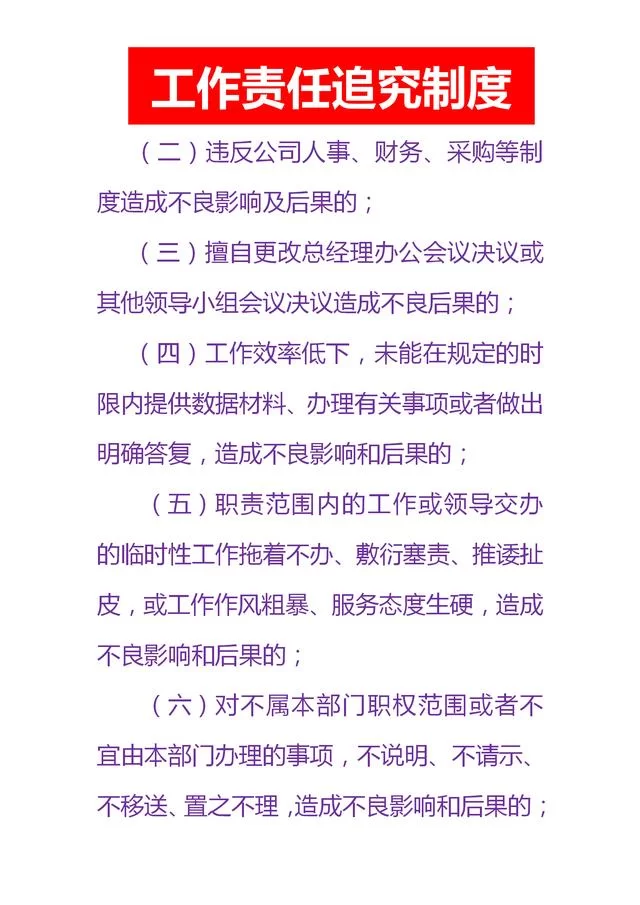

首先,我们必须厘清一个根本性原则:法律并不笼统地禁止一切兼职行为。问题的核心不在于“能不能做”,而在于“怎么做”以及“做了之后会产生什么后果”。在职人员兼职违法吗?这个问题的答案,完全取决于兼职行为是否触碰了法律与职业伦理的红线。对于企业工作人员而言,其兼职的主要约束来源于《劳动合同法》中规定的忠实义务,以及与用人单位签订的劳动合同或公司内部规章。这意味着,只要你与公司没有明确的禁止性约定,且兼职行为没有影响本职工作、没有利用公司的资源(包括时间、信息、设备等)、没有泄露商业秘密,更没有从事与本公司有竞争关系的业务,那么在法律层面,你的兼职行为通常是自由的。例如,一位程序员在工作之余,接一个与自己公司业务毫无关联的网站开发小项目;一位市场专员在周末利用自己的专业知识为小微企业做营销咨询,这些都属于相对安全的范畴。然而,现实中许多企业的“企业工作人员兼职规定”会写得更为严格,有的甚至采用“一刀切”模式,明令禁止任何形式的兼职。这时,遵守契约精神就成了首要前提。违反此类规定,即便不构成违法,也可能面临公司的纪律处分,甚至被解雇。因此,对于企业员工来说,拿起自己的劳动合同,仔细阅读其中的“竞业限制”和“兼职”条款,是开启副业前的第一堂必修课。

与企业的相对灵活相比,事业单位人员的兼职政策则要严苛得多,其根源在于事业单位人员的“公职”身份。他们不仅是单位的员工,更在一定程度上代表着公共服务的形象与公信力。因此,对他们的兼职限制,更多是出于维护公共利益、防止权力寻租和确保公职人员廉洁履职的考量。根据《中国共产党纪律处分条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等一系列法规文件,事业单位人员(尤其是参照公务员法管理的事业单位人员)未经批准,一律不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务,不得从事或者参与营利性活动。这里的“营利性活动”范围很广,开公司、做股东、当顾问,甚至在一些情况下,利用个人身份进行有偿授课、咨询服务,都可能被划入“灰色地带”。其核心在于,要切断个人职务影响力与个人经济利益之间的任何不正当联系。当然,政策并非完全堵死所有路径。在某些特定情况下,比如为了推动科研成果转化,或者进行与本单位业务无关的学术讲座、著书立说等,经过严格的申报和批准程序后,部分事业单位人员是可以进行合规兼职的。但这种“合规”的程序往往非常复杂,且批准权限层级很高。因此,对于身处体制内的朋友而言,任何关于兼职的想法,都必须建立在深刻理解并严格遵守“事业单位人员兼职政策”的基础之上,切忌心存侥幸,将个人前途置于不确定的风险之中。

那么,如何界定一个看似模糊但至关重要的概念——副业与主业利益冲突?这是所有兼职讨论的“题眼”。所谓利益冲突,并不仅仅指直接的、商业上的竞争关系。它是一种更广泛的状态,即你的兼职行为可能(或已经)让你在履行本职职责时,无法完全、客观、无私地为雇主服务。举个典型的例子:你是一家A公司的采购经理,你的配偶或亲友开了一家与A公司有业务往来的B公司,你虽然没有在B公司任职,但你的身份本身就构成了潜在的利益冲突。再比如,你是一位政府负责审批某类项目的官员,私下里却为该类项目的申请企业提供“有偿指导”,这便是赤裸裸的利益输送。对于企业员工,如果你兼职的公司是你所在公司的客户、供应商或直接竞争对手,那么利益冲突就几乎无可避免。即便你声称自己能“公私分明”,但在商业伦理和公司管理层眼中,你已经站在了信任的对立面。对于事业单位人员,任何利用职务影响力、工作信息或公共资源为个人兼职活动谋取便利的行为,都属于严重的利益冲突。因此,在考虑副业时,不妨问自己几个尖锐的问题:我的副业是否会抢占主业的时间和精力?我的副业是否会让我接触到本应属于主业的商业机会或信息?我的副业收入来源是否与我的职务权力或身份有关?如果任何一个问题的答案是“是”,那么你就需要立刻悬崖勒马,因为那条名为“利益冲突”的红线,你很可能已经踏在了上面。

在零工经济和数字经济蓬勃发展的今天,兼职的形式也变得更加多元和隐蔽,这给传统管理带来了新的挑战。网约车司机、外卖骑手、网络主播、自媒体博主……这些新兴的“斜杠”身份,让利益冲突的界定变得愈发复杂。一位老师周末开滴滴,算不算违规?一位医院护士下班后做美食探店博主,是否会引发不良影响?目前,对于这类问题,并没有全国统一的、一刀切的规定。其判断标准往往落回到两个基本点上:一是是否影响了本职工作,比如因开滴滴导致上课精神不振;二是是否损害了公职身份或职业形象,比如教师的言论、医生的行为在公共平台引发争议。对于企业而言,面对员工从事平台经济兼职,更多采取的是结果导向的管理模式——只要你本职工作出色,不影响公司利益,公司往往“睁一只眼闭一只眼”。但对于事业单位,管理口径则严格得多,许多单位会将此类行为纳入个人重大事项报告范畴,要求主动申报,由组织进行研判和审批。在这种背景下,透明化沟通变得尤为重要。如果你是企业员工,在开启副业前,如果条件允许,与你的直属上级进行一次坦诚的沟通,或许能为你免去未来的麻烦。如果你是事业单位人员,唯一的正确路径就是:申报,等待组织批复。

归根结底,无论身处何种岗位,处理兼职问题的终极智慧在于平衡与审慎。它考验的不仅是我们的时间和精力管理能力,更是我们的职业操守、风险意识与远见。一个成功的职场人,不仅要懂得如何创造价值,更要懂得如何守护价值。在投身副业的浪潮之前,请先成为自己职业生涯的“首席风险官”,仔细评估其中的法律、职业与道德风险。真正的职业智慧,不仅在于抓住眼前的机遇,更在于预见并避开那些可能让未来之路黯淡的礁石。选择一条合规、无争议的副业之路,才能让你在追求多元收入的征途上,行得更稳,走得更远。