体制内兼职会被处分吗?兼职处分有几种?

体制内兼职,是一个牵动着无数在职人员神经的敏感话题。它既是个人价值实现与经济需求补充的现实考量,又是一条悬于头顶的纪律“高压线”。许多人怀揣着“利用业余时间发挥余热”的美好愿景,却可能因对政策的模糊认知而一步踏空,断送职业生涯。因此,清晰地理解体制内兼职的边界、违规的后果以及处分的具体类型,是每一位身在体制内的从业者必须掌握的生存法则。

纪律的刚性框架:为何严禁违规兼职?

要理解体制内兼职的处分规定,首先必须洞悉其背后的逻辑与法理依据。这些规定并非凭空设置,而是维护国家治理体系公信力与廉洁性的基石。《中华人民共和国公务员法》明确要求公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。《中国共产党纪律处分条例》则将“违反有关规定从事营利活动”列为明确的违纪行为。对于事业单位人员,虽然规定相对细化,但《事业单位工作人员处分暂行规定》同样对违规兼职、牟取不正当利益的行为划定了清晰的禁区。这些规定的核心要义在于三方面:其一,防止利益冲突。体制内人员掌握着公权力或公共资源,若允许其随意兼职,极易利用职务之便为兼职单位或个人谋取利益,或将本职工作中的信息、资源用于“变现”,导致权力寻租与腐败滋生。其二,保障履职尽责。人的精力是有限的,过度投入兼职必然会影响本职工作的专注度与投入度,损害公共服务效率与质量,辜负人民的托付与信任。其三,维护公平公正。体制内岗位本身具有稳定性和社会资源优势,若再允许其利用身份便利在市场中“抢夺”机会,对社会其他成员而言构成了不公平竞争,破坏了正常的市场经济秩序。因此,任何形式的未经批准、以营利为目的的兼职行为,都触碰了公职人员廉洁履职的底线。

违规兼职的界定与“雷区”识别

明确了纪律的刚性,接下来需要精准识别哪些行为属于违规兼职。这远不止“去公司上班”这么简单,其表现形式多种多样,隐蔽性也日益增强。首先,最典型的“硬违规”是未经批准在企业或其他营利性组织中担任职务,包括但不限于担任董事、监事、经理等职位,即使不领取薪酬也同样违规。其次,“兼职取酬”是另一条绝对红线。无论是否担任职务,只要通过提供劳务、技术、咨询等方式获取报酬,且未经组织批准,就构成了违纪。这包括但不限于在网络平台接单、担任有偿授课、为企业提供“顾问”服务等。再次,更为隐蔽的是利用职权或职务影响谋取兼职机会。例如,利用自己掌握的行业审批信息,为相关企业提供“内幕”咨询并收取费用;或者利用自己的影响力,为亲友的企业站台、拉业务并从中分红。此外,变相兼职行为也需警惕,比如以他人名义代持股份、创办“影子公司”等,试图通过复杂的股权结构掩盖其真实的经营者身份。对于领导干部而言,规定更为严苛,不仅离职后一定年限内(通常为三年)不能到原任职务管辖的地区和业务范围内的企业兼职,即使经批准在社会团体兼职,也不得领取报酬。因此,判断是否违规,关键要看三个要素:是否经过批准、是否属于营利性活动、是否利用了公权力或公共资源。只要满足这三点中的任意一项,尤其是后两项,就已然踏入了危险的“雷区”。

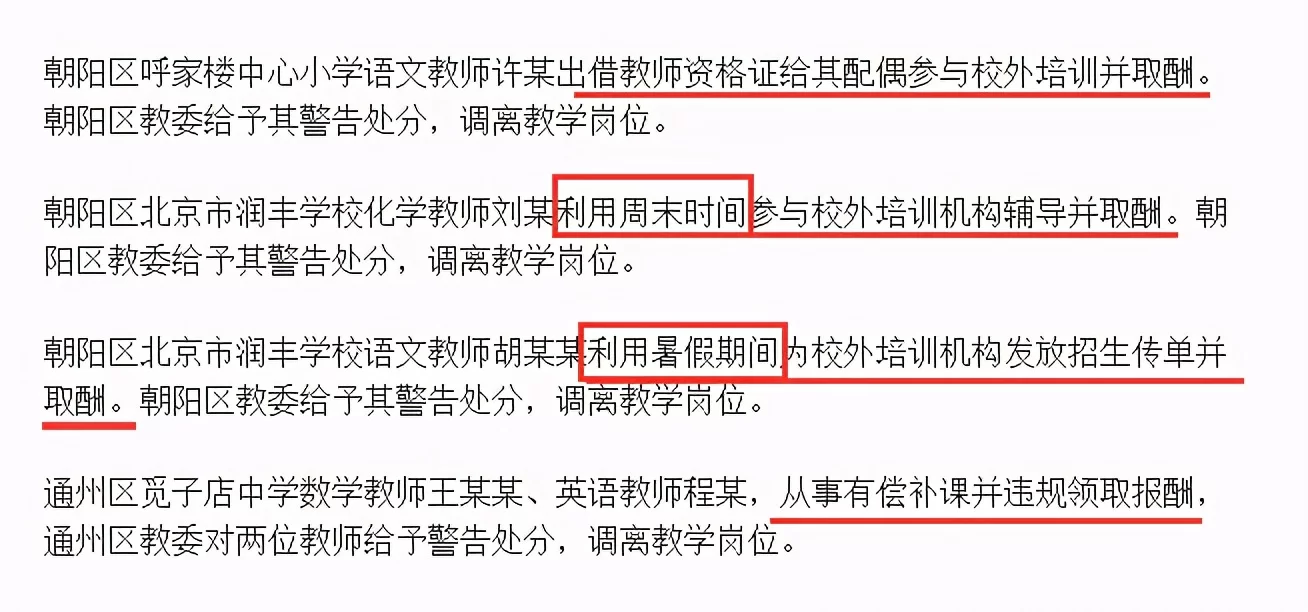

处分的阶梯:从警告到开除的后果链

一旦违规兼职行为被查实,将面临怎样的处分?这是一个梯度分明、后果严重的过程。根据《中国共产党纪律处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》,处分类型轻至重,环环相扣。最轻的是警告,适用于情节较轻、未造成严重影响的违规行为,旨在警示教育。其次是记过,意味着违纪行为已经产生了一定的不良后果,会被记入个人档案,对当年的考核和晋升产生实质性影响。更严重的是降低岗位等级或者撤职,这通常适用于违规兼职获利数额较大,或对本职工作造成严重干扰的情况。降级意味着薪酬待遇的显著下降,而撤职则是剥夺了现任领导职务,是极为严厉的组织处理。最为严重的处分是开除,这适用于那些违规兼职行为性质恶劣、牟取巨大非法利益、严重损害党和政府形象,甚至涉嫌职务犯罪的情形。开除意味着公职生涯的彻底终结,所有待遇、身份、荣誉一并清零。除了上述行政处分,违规兼职所得的不正当经济利益将被收缴或责令退赔。如果行为同时触犯了刑法,例如构成受贿罪、非法经营同类营业罪等,还将被移送司法机关,追究刑事责任,面临牢狱之灾。这套处分体系如同一张严密的网,清晰地昭示着:任何试图在体制内“脚踏两只船”的行为,都将付出与其过错相匹配的沉重代价。

合规路径的探索:并非完全堵死,而是严格规范

谈及体制内兼职,是否意味着一切个人价值延伸的路径都被完全堵死?也并非如此。政策的核心是“规范”而非“一刀切”的禁止,关键在于“合规”二字。那么,体制内哪些兼职可以做?首要原则是履行报批程序。无论是从事学术研究、讲学、著书立说,还是在非营利性社会组织中兼职,都必须事先向组织书面报告,获得批准后方可进行。其次,必须与营利活动彻底脱钩。例如,公务员撰写专业书籍获取稿酬是允许的,但如果利用职务影响力要求下属单位购买,就变了性质。进行学术讲座收取合理课酬,也需经单位同意并遵守相关规定,且不能影响本职工作。对于事业单位人员,尤其是在高校、科研院所、医院等知识密集型单位,国家近年来鼓励“双创”,出台了相关管理办法,允许科研人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经单位批准,到企业开展创新创业活动,或利用本人专业知识从事兼职。但这同样有严格的限制,比如不得占用工作时间、不得泄露本单位技术秘密、不得损害本单位利益等。领导干部在这一方面受到的限制则大得多,其社会兼职审批极为严格,且绝大多数不得取酬。因此,合规路径的关键在于透明、报备和非营利性。任何试图“打擦边球”、瞒天过海的想法,都是对组织纪律的漠视,最终只会自食其果。

在全面从严治党、持续深化反腐败斗争的时代背景下,对体制内兼职行为的监督只会越来越严,执纪也只会越来越精准。对于身在其中的每一个人而言,与其在灰色地带侥幸试探,不如将全部精力投入到为人民服务的本职事业中。职业生涯如同一场漫长的修行,守住清廉底线,方能行稳致远。与其向外寻求兼职之利,不如向内深挖专业潜能,在体制内的广阔平台上实现更高层次的个人价值与社会贡献,这才是最明智、最安全的选择。