体制内韩语翻译副业靠谱吗,能搞不,合法不?

身处体制之内,手握一门娴熟的韩语技能,面对市场上不时浮现的翻译需求,许多同事心中都会泛起一个念头:搞个韩语翻译副业,这条路走得通吗?它靠谱吗,最重要的是,合不合法?这个问题绝非简单的“是”或“否”能轻易解答,它牵涉到党纪国法的刚性约束、单位内部的具体规矩、个人职业发展的深远考量,以及复杂多变的市场风险。它像一道精巧的平衡木,一头连接着增加收入、提升自我价值的诱惑,另一头则是触碰职业红线、影响本职工作的隐患。要在上面稳步前行,需要的不仅仅是语言的功底,更是对规则的敬畏、对风险的预判和对自身能力的清醒认知。

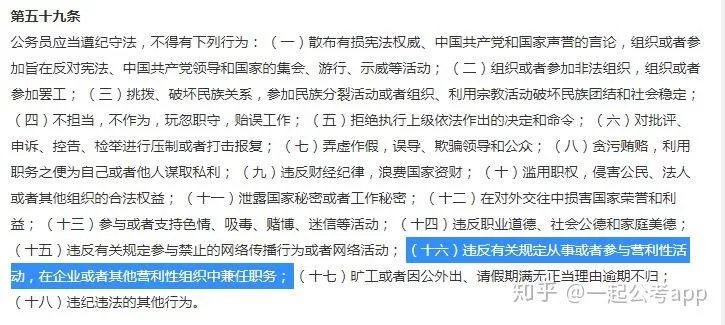

首先,我们必须直面最核心的问题:体制内韩语翻译副业的合法性究竟在哪里? 这里的关键在于准确理解《中华人民共和国公务员法》中关于“不得从事或者参与营利性活动”的规定。很多体制内朋友一看到“营利性”三个字就打了退堂鼓,认为接翻译活儿等同于经商办企业,绝对不行。这种理解过于绝对化。法律禁止的核心是“经营活动”,即以股东、经营者等身份参与市场主体的运作,追求商业利润。而利用自己的专业技能,在业余时间提供有偿的翻译服务,其性质更偏向于“劳务报酬获取”而非“经营利润分红”。这二者之间存在一条模糊但至关重要的界线。简单来说,你不是在开翻译公司,而是在出售自己的翻译“服务时间”和“智力成果”。然而,理论上的可能性不等于实践中的无障碍。除了国家法律,更具直接约束力的是你所在单位、系统内部的具体规定。很多中央部委、地方政府机关都出台了更为详尽的从业人员管理守则,其中可能明确规定了“未经批准,不得在外兼职”。因此,在动念头之前,第一步不是去网上找项目,而是深入研究并吃透自己单位的内部规章制度,甚至有必要以非正式的方式咨询人事或纪检部门的同事,探探口风,了解政策执行的松紧度。这一步看似繁琐,却是决定整个副业计划能否“安全落地”的基石。

假设政策层面存在一定的操作空间,那么接下来的问题就是:韩语翻译的兼职渠道有哪些,又潜藏着哪些风险? 市场上的渠道五花八门,可以大致分为线上与线下两类。线上渠道包括各类专业翻译平台(如ProZ、Gengo的国际版,或国内的做到网、我译网等)、自由职业者社区、社交媒体上的翻译群组,甚至是通过个人品牌在小红书、知乎等平台吸引客户。线下渠道则更为传统,可能来自朋友介绍、与本地有对韩业务的企业建立联系、为国际展会、商务谈判提供临时口译服务,或是与出版社合作翻译韩国的书籍、文献。每一种渠道都对应着不同的风险图谱。线上平台看似便捷,但竞争激烈,价格容易被压低,且可能遇到付款周期长、甚至骗稿的“老赖”。线下渠道的单价通常更高,但人脉依赖性强,机会不固定,且对个人信誉要求极高。更值得警惕的是那些看似“肥美”的陷阱,比如某些要求你利用职务之便获取内部信息进行翻译的项目,这直接触碰了国家秘密和工作秘密的红线,是绝对不能碰的高压线。此外,还有时间冲突的风险,一个紧急的翻译任务可能与单位重要的加班或出差撞车,如何取舍,如何对客户和单位两边都交代清楚,极其考验个人的时间管理和沟通能力。最后是质量风险,翻译工作绝非简单的语言转换,它背后是专业领域的知识和文化背景的沉淀。一旦因能力不足或精力不济导致翻译质量低下,不仅会损失报酬,更会损害个人长期积累的专业声誉。

那么,承担这些风险去从事副业,其价值何在?对于体制内人员而言,收益绝不仅仅是金钱。从最直接的层面看,它确实能带来一份可观的额外收入,改善生活品质。但更深层次的价值在于,它能防止专业技能的退化与僵化。体制内的工作环境相对稳定,语言技能如果长期不用,很容易生疏。通过翻译实践,尤其是接触不同领域的翻译项目,可以倒逼自己不断学习新词汇、新知识,保持对语言变化的敏感度。这本身就是一种宝贵的智力投资。再者,副业是一个拓展视野、积累人脉的窗口。在翻译过程中,你会接触到各行各业的人,了解不同领域的运作模式,这种跨界的交流与碰撞,有时能给你本职工作带来意想不到的启发。尤其对于那些单位本身就涉及外事、经贸、文化交流等领域的朋友,一个“接地气”的翻译副业经历,甚至可能成为你本职工作中的加分项,让你在处理相关事务时更具洞察力和实操经验。当然,这一切都必须建立在不影响本职工作的绝对前提之上。本职工作是“1”,副业是后面的“0”,一旦本末倒置,因副业导致主业主责失守,那所有的价值都将瞬间清零,甚至转化为负资产。

既然利弊共存,如何才能在体制内的框架下,安全、合规地“玩转”韩语翻译副业?这需要一套清晰的行动策略和高度的自律。首要原则是“公私分明,物理隔离”。坚决杜绝使用单位的办公设备、网络、工作时间处理任何副业事宜。翻译所需的所有资料、沟通记录、交付文件,都必须存储在个人设备上,与工作信息严格分开。其次,要建立“风险意识,底线思维”。在接手每一个项目前,都要问自己几个问题:这个项目是否与我单位的职能存在利益冲突?是否涉及任何敏感信息?客户是否可靠?合同条款是否清晰?对于任何让你感觉“不对劲”的项目,无论报价多高,都要果断放弃。再次,在操作层面要“低调行事,专业为先”。体制内环境讲究“含蓄”,过于高调地宣扬自己的副业收入和经历,容易引来不必要的议论和关注。最好的状态是“闷声做事,用作品说话”。通过高质量的翻译服务建立口碑,让客户因为你的专业能力而信任你,而不是因为你“体制内”的身份。最后,合理定价,管理预期。不要因为自己是“兼职”就随意压价,这既是对自己专业技能的贬低,也会扰乱市场。同时,要对自己的时间和精力有清晰的认知,不要同时接手过多项目,导致无法按时保质交付,陷入恶性循环。

归根结底,体制内人员考虑韩语翻译副业,是一场关于个人发展与职业纪律的深度博弈。它不是一条轻松的“外快”之路,而更像是在主业之外,开辟一片需要精心耕耘的自留地。它要求你在遵守规则的大前提下,发挥主观能动性,将个人技能转化为实际价值。这条路对有的人而言是锦上添花,能拓宽职业生涯的广度;对有的人则可能成为烫手山芋,处理不当便会引火烧身。关键在于你是否对自身能力、单位环境和市场风险有了全面而理性的评估。选择权始终在自己手中,而一个成熟、审慎的选择,应当是基于对规则的深刻理解和对未来的长远规划。这条路,能走,但必须走得稳、走得正、走得问心无愧。