体育老师跨区兼职能做吗,校外教练也能兼吗?

体育老师跨区兼职能做吗?校外教练能否身兼数职?这两个问题如同悬在众多体育教育从业者头顶的达摩克利斯之剑,既充满了机遇的诱惑,又伴随着风险的警示。答案并非简单的“能”或“不能”,而是一张交织着国家政策、地方规定、单位制度与个人选择的复杂图谱。要厘清其中的脉络,我们必须深入核心,从政策的源头、身份的界定、实践的边界以及价值的权衡等多个维度进行系统性审视。

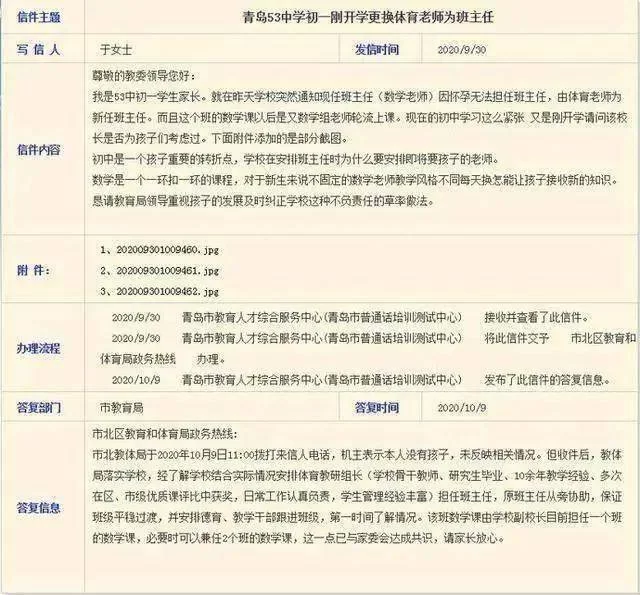

首先,我们必须明确“体育老师”这一身份在政策语境下的特殊性。通常我们所说的“体育老师”,尤其是在探讨兼职问题时,多指公立中小学的在编教师。对于这一群体,国家层面的政策红线是清晰且不容触碰的。依据教育部印发的《中小学教师违反职业道德行为处理办法》以及“双减”政策的相关精神,严禁中小学校在职教师“课上不讲课下讲,组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课,或参与校外培训机构对学生进行有偿补课”。这一规定的核心目的,在于切断利用公职身份谋取私利的链条,维护教育公平,防止教师因经济利益而影响本职工作的教学质量。因此,一位在职的公立学校体育老师,若想利用周末或假期,跨区到另一个区域开办体育培训班或在校外机构任职,其行为的合法性就变得极为敏感。关键在于其行为是否触犯了“利用职务之便”和“有偿补课”这两条核心准则。如果其培训对象包含了本校学生,或利用了学校的场地、器材、声誉等资源,那么毫无疑问,这属于严重的违规行为。即便是在一个完全陌生的区域,只要其“在职教师”的身份被用作宣传的噱头或信誉背书,也同样游走在违规的边缘。各地教育主管部门对此的执行力度虽有差异,但政策大方向是高压和明确的。

然而,将所有体育从业者一概而论是有失偏颇的。我们必须清晰地分辨“体育老师”与“校外教练”这两个角色的根本区别。“校外教练”,通常指的是在市场化体育培训机构、青少年体育俱乐部、健身会所等非义务教育体系中任职的专业人员。他们的劳动关系隶属于商业机构,其主要职责是提供体育技能培训服务,其工作性质本身就是商业化的。因此,对于一名全职的校外教练而言,其兼职政策的约束主要来源于其与雇主签订的劳动合同。合同中可能包含竞业禁止条款、保守商业秘密条款或关于外部兼职的特定约定。只要其兼职行为不违反合同规定,不与本机构的业务产生直接冲突,并且在时间精力上不影响本职工作,那么他在多家机构任职或独立开设课程,在法律和行业常规上是普遍被接受的。这种灵活性是体育产业市场化发展的必然结果,也促进了优秀教练资源的流动与优化配置。所以,当我们讨论“校外教练能否兼职”时,答案通常是肯定的,前提是遵守契约精神和基本的商业伦理。

问题的复杂性在于身份的重叠与模糊地带。现实中,大量公立学校的体育老师,凭借其专业的技能和丰富的教学经验,是校外体育市场争相追逐的“香饽饽”。这就催生了一个充满挑战的实践领域:在职教师如何在不触碰政策红线的前提下,实现专业技能的社会价值与个人价值的提升?这里存在一个关键的“隔离原则”。严格的身份隔离与业务隔离是合规性的基石。例如,一位足球专业的体育老师,若想在异地担任青少年足球夏令营的教练,他必须做到以下几点:第一,绝对不能利用任何学校渠道或信息发布招生信息,更不能招收任何一名本校学生。第二,在兼职过程中,不能以“XX学校体育教师”的身份进行宣传,而应以“XX认证教练”或纯粹的个人名义参与。第三,所有教学活动均在校外场地进行,使用校外器材,与本职工作彻底切割。即便如此,这种操作依然存在一定的政策解释风险,因为“是否利用职务之便”的界定有时会变得主观。因此,一些地区更为稳妥的做法是,鼓励教师通过学校或教育部门官方组织的“课后服务”、“社区体育指导”等项目,合规地获得额外报酬,但这与完全市场化的兼职仍有很大差异。

深入探讨教师兼职风险与机遇,我们能看到一个更为立体的画面。机遇是显而易见的:对于教师个人,兼职不仅意味着收入的增加,更是专业技能的实战演练场,能够接触到不同年龄段、不同需求的学生,从而反哺本职教学,提升教学方法的多样性;对于社会,优秀的师资进入校外市场,能够提升整体体育培训的质量,满足家长和学生日益增长的个性化、专业化体育教育需求。然而,风险如影随形。最大的风险无疑是职业生涯风险,一旦被查实违规,面临的可能是从警告、记过到降低岗位等级、甚至开除的严厉处分,这对于体制内的教师而言是毁灭性的打击。其次是精力与健康风险,本职工作已相当繁重,长期高强度兼职极易导致身心俱疲,最终影响两份工作的质量。最后是声誉风险,一旦操作不当,容易被贴上“唯利是图”、“不务正业”的标签,损害作为一名人民教师的职业形象。

那么,面对这样的格局,体育教育工作者应当如何抉择与行动?首要的策略是信息对等与审慎决策。必须主动、深入地研究所在地区教育主管部门出台的具体实施细则,而不是听信坊间传言或简单参考其他地区的做法。政策具有极强的地域性,A地的“绿灯”可能在B地就是“红线”。其次,是价值排序与底线思维。要清醒地认识到,公立教师的稳定性和职业荣誉感是其核心价值,任何兼职行为都不应以牺牲这份核心价值为代价。在行动之前,要设定好最坏的打算,并评估自己是否能够承受。对于那些渴望在体育教育领域有更大作为的老师,或许可以考虑更为长远的路径,如利用业余时间进行专业深造、考取更高级别的教练员或裁判员证书、参与体育教材的编写等,这些“软性”的增值投资,同样能带来长远回报,且合规风险极低。对于校外教练,则应强化契约意识,妥善处理好与主雇机构的关系,建立个人品牌,通过专业能力赢得市场尊重,实现良性发展。

最终,体育老师与校外教练的兼职之路,并非一条铺满鲜花的大道,而更像是一场需要精准导航的越野赛。它考验的不仅是专业技能,更是对规则的敬畏、对职业伦理的坚守,以及在多重角色间寻求平衡的智慧。每一位站在十字路口的从业者,都需手持政策的地图,校准伦理的罗盘,审慎地规划自己的路线。那些能够在这条赛道上稳健前行的人,收获的将远不止是额外的报酬,更是一个更为立体和丰盈的职业人生,以及在中国体育事业蓬勃发展的浪潮中,留下的那份独特而坚实的印记。