健康产业副业有哪些类型、职业和中老年方向?

人口结构的老龄化与全民健康意识的空前觉醒,正以前所未有的力度催生着一个巨大的市场——大健康产业。这片蓝海不再仅仅是专业医疗机构的专属领地,它为无数寻求自我价值实现与多元化收入的个体,敞开了一扇通往“事业第二春”的大门。健康产业副业,正从一个模糊的概念,演变为一种清晰、可行且充满社会价值的人生选择。它并非要求每个人都成为医生或专家,而是鼓励基于自身优势,在这个关乎生命质量的广阔领域中,找到那个既能帮助他人、又能成就自己的精准坐标。

知识服务与轻创业:低门槛高价值的起点

在众多副业类型中,以知识和技能为核心的轻创业模式,因其低投入、高灵活性的特点,成为许多人的首选。其中,健康管理与慢病服务副业是一个极具潜力的专业方向。这并非指代临床诊疗,而是扮演一个“健康伙伴”或“生活方式教练”的角色。例如,一位有营养学背景或经过系统学习的全职妈妈,可以为周边的糖尿病、高血压人群提供个性化的饮食建议、运动指导和心理疏导。她可以建立一个线上社群,定期分享控糖食谱、科普慢病知识、组织打卡活动,通过提供持续的陪伴与监督来收取服务费。这种模式的核心在于信任的建立和专业知识的有效转化,它将冰冷的知识点,转化为有温度的解决方案,直接切中了中老年群体最迫切的健康需求。

与之并行的是健康类自媒体副业怎么做这一热门议题。自媒体是放大个人影响力的最佳杠杆,关键在于定位的垂直与内容的深度。与其泛泛地谈论“如何养生”,不如深耕一个细分领域。比如,专注于“更年期女性情绪与营养管理”,或者“50岁后的力量训练入门”。通过抖音、小红书、视频号等平台,以短视频、图文、直播等形式,持续输出有价值、易理解、可操作的内容。当积累了足够的忠实粉丝,变现路径自然清晰:知识付费课程、健康产品(需严格筛选)的推广、线上咨询服务、甚至是与相关机构的品牌合作。自媒体的成功秘诀在于利他主义,当你真心实意地为用户解决一个具体问题时,商业回报便会水到渠成。它考验的不是表演能力,而是持续学习与真诚分享的毅力。

社区康养与服务落地:构建有温度的连接

如果说线上知识服务打破了地域限制,那么扎根社区的康养服务则提供了无可替代的“人情味”与“即时性”。社区康养服务兼职机会正变得愈发丰富,这为中老年朋友,尤其是退休人群,提供了绝佳的舞台。想象一位热爱太极拳的退休教师,他不必远行,只需在清晨的公园里,带领一群同龄人练习,不仅能锻炼身体,还能获得一份稳定的收入。这可以发展成一个小型的“社区健康角”,除了太极,还可以增设八段锦、养生操、健康讲座、读书会等活动。组织者可以利用自己的闲暇时间,收取极低的参与费用,重在营造一个积极、互助的社交氛围。这种模式的本质,是将个人爱好转化为社会服务,在满足精神需求的同时,创造经济价值。

更进一步,可以结合优质健康产品的推广,形成“服务+产品”的闭环。这里的“产品”绝非寻常意义上的微商囤货,而是指那些真正经过市场验证、对特定健康问题有益的物品。例如,一位对睡眠问题有深入研究的社区达人,在组织冥想、助眠音乐分享会的同时,可以向大家推荐他亲身体验过且效果良好的助眠香薰、按摩仪或合适的乳胶枕。关键在于*“体验者”身份和“背书”行为*,他不是单纯的销售员,而是基于自身知识和使用感受,为邻里提供的一个可靠选择。这种基于地缘和信任的商业模式,生命力极强,它让商业行为回归到最本真的“推荐与分享”,完美契合了中老年群体的消费习惯与心理。

中老年群体的独特优势:阅历即资本

在讨论健康副业时,我们必须特别关注中老年人适合的健康副业。这个群体非但不是时代的落伍者,反而拥有年轻人难以企及的独特优势。首先,人生的阅历是无可比拟的财富。他们经历过风雨,更懂得健康的珍贵,也更能与同龄人产生深度的情感共鸣。一位有过成功控压经验的长者,他的话语远比冰冷的数字更有说服力。其次,中老年群体往往拥有更稳定、更可信的个人品牌。在充斥着营销套路的时代,一份来自长者质朴、真诚的分享,本身就具有强大的穿透力。最后,他们拥有更为广阔的线下人脉网络,这是启动任何本地化服务项目的宝贵资源。

基于这些优势,中老年朋友可以探索更多元化的路径。例如,成为“传统养生技能传承者”,将家传的食疗方、推拿手法、节气养生智慧,通过小班教学或一对一服务的形式传授出去。这不仅是技能变现,更是文化的传承。又如,担任“健康旅游向导”,专门设计并带领符合老年人节奏和需求的短途疗养之旅,将观光与养生体验巧妙结合。这些项目都巧妙地将年龄转化为优势,将沉淀的智慧转化为服务他人的能力,让退休生活不再是“退而休之”,而是“退而有为”。

成功背后的基石:专业、合规与长期主义

投身健康产业副业,热情与善意是起点,但要想行稳致远,必须建立在专业、合规与长期主义的坚实地基之上。专业性是生命线。无论是健康管理、内容创作还是产品推荐,都必须建立在系统学习和严谨研究的基础上。可以通过考取国家认可的营养师、健康管理师、心理咨询师等证书来构建自己的专业壁垒,即使不考证,也必须阅读大量权威书籍、文献,持续更新自己的知识库。切勿道听途说,更不可跨界提供医疗建议,这是对他人负责,也是对自己保护。

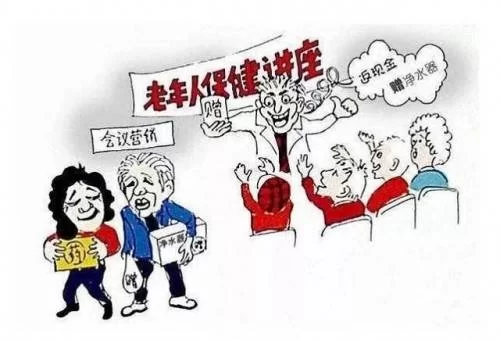

合规性是警戒线。健康产业关系到国计民生,监管日益严格。在开展任何业务前,必须了解相关的法律法规,尤其是广告法、食品安全法等。在宣传时,避免使用“治疗”、“根治”等绝对化用语,所有的功效宣称都应有据可依。选择合作品牌或产品时,要审视其资质是否齐全,模式是否合规,坚决远离任何涉嫌传销或夸大宣传的陷阱。

最后,长期主义是指南针。健康产业的副业,本质上是一项“信任”生意,而信任的建立非一日之功。它需要从业者抱着*“助人即为己助”*的心态,不求短期暴利,而是持续不断地提供价值,深耕细作。或许初期收入微薄,粉丝增长缓慢,但只要方向正确,坚持利他与真诚,时间的复利效应终将显现。这不仅仅是一份赚取额外收入的工作,更是一场关于个人成长、价值实现和生命丰盈的深度修行。

投身健康产业的副业,与其说是在选择一份工作,不如说是在选择一种生活方式和一种价值传递。它始于对自身健康的关注,延伸至对他人的关怀,最终在成就他人的过程中,寻找到生命更深层次的回响与丰盈。这股由个体汇聚而成的温暖力量,正在悄然重塑着大健康产业的生态,也让每一个参与其中的人,得以在服务社会、创造价值的同时,收获一份属于自己的健康、快乐与富足。