健身教练兼职按提成算劳动关系吗,到底是不是?

健身教练以兼职形式加入健身房,薪酬完全按照课时或销售的提成来计算,这种情况到底算不算劳动关系?这个问题在行业内普遍存在,也让许多教练感到困惑和不安。答案并非简单的“是”或“否”,其核心在于双方权利义务的实质,而非一纸合同或单一的薪酬模式。要厘清这个问题,我们必须穿透“兼职”、“提成”这些表象,深入探究劳动关系的本质特征。

首先,要准确把握我国法律框架下劳动关系与劳务关系的根本区别。劳动关系,是指用人单位与劳动者之间,劳动者在用人单位的管理下从事有报酬的劳动,其所产生的权利义务关系。其最显著的特征是两个“从属性”:人格从属性和经济从属性。人格从属性意味着劳动者需要遵守用人单位的规章制度,服从其工作安排、指挥和监督,工作时间、地点、内容都受到用人单位的约束。经济从属性则表现为劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分,劳动报酬是其主要生活来源,且用人单位承担经营风险。相对而言,劳务关系是平等主体之间就服务与报酬达成的协议。双方地位独立,不存在管理与被管理的关系,服务提供者自行安排工作,用自己的工具、技术完成特定任务,并获取对价,更像是一种“承揽”或“服务外包”。

明确了这两个基本概念后,我们再回到健身教练这个具体场景。薪酬采用提成制,本身并不能直接决定关系的性质。许多正式的销售岗位同样是底薪加提成,但这无疑是劳动关系。关键在于,健身房在多大程度上对教练实施了控制和管理。我们可以从以下几个维度进行“画像式”判断:

第一,管理与控制的强度。这是认定的核心。健身房是否对教练有严格的考勤要求,比如规定固定的上下班时间、打卡制度?是否要求教练必须穿着统一工服、使用标准话术进行销售和教学?是否强制要求教练参加晨会、培训以及其他集体活动?教练能否自主决定是否接某一节私教课,还是必须服从排课系统的统一调度?如果答案是肯定的,那么教练的人格自由已经受到了相当程度的限制,这极大地倾向于劳动关系的认定。一个真正的劳务合作者,应当拥有对自己工作时间的支配权。

第二,工作内容的融入度。教练提供的私教服务,是健身房核心业务的一部分,还是仅仅是其业务的补充或附属?如果健身房对外宣传时就以某位明星教练为卖点,教练的教学质量直接关系到健身房的声誉和续卡率,那么教练的工作就已经深度融入了健身房的运营体系,成为其有机的一环。相反,如果一个教练只是偶尔来健身房租用场地带自己的学员,与健身房的核心业务关联不大,则更符合劳务关系的特征。

第三,生产资料的提供方。教练进行工作时,所使用的场地、器械、系统(如CRM客户管理系统)、甚至部分潜在客户资源,是否由健身房提供?如果健身房提供了绝大部分生产资料,教练主要付出的是个人劳动力,那么这种模式更符合劳动关系的框架。而劳务关系中,服务提供者通常需要自备部分或全部工具。

第四,报酬的支付方式与构成。纯提成虽然模糊,但如果其计算方式、发放周期、以及是否有底薪、是否存在罚款(如未达到销售目标被扣钱)等,都能反映背后的管理逻辑。一个稳定的、周期性的(如按月)支付,即使名为“提成”,也可能被认定为工资。而劳务报酬的支付往往更具项目性或一次性。此外,健身房是否以“工资”名义进行财务处理,并代扣代缴个人所得税,也是重要的参考依据。

现实中,许多健身房为了规避法律责任,会与教练签订所谓的《合作协议》、《场地使用协议》或《经纪合同》,并美其名曰“平台合伙人”。这种“名实不符”的情况是司法实践中的重点审查对象。法院在审理时,不会仅仅看合同的名称,而是会依据上述标准,审查双方实际履行的状况。如果合同约定是“合作”,但健身房却实行着比普通公司更严格的管理,那么这份协议很可能被认定为以合法形式掩盖非法目的,从而被判定为事实劳动关系。

那么,对于身处其中的兼职健身教练而言,如果面临没有劳动合同、权益受损的困境,应该如何自处?证据意识的培养至关重要。在日常工作生活中,应主动收集和保留能够证明自己接受健身房管理的各类证据。例如:排班表、考勤记录、工资条或银行流水(备注为“工资”)、工作沟通的微信或钉钉聊天记录(尤其是含有工作指令、批评、表扬的内容)、工服照片、工牌、参加培训的签到表、与客户沟通时使用健身房官方模板的记录等等。这些碎片化的信息,在维权时将串联成一条完整的证据链。

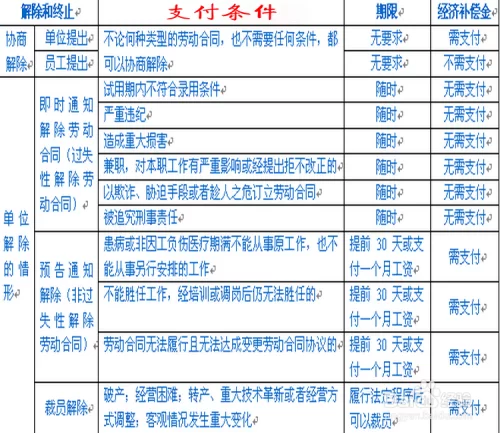

维权路径通常分为三步:首先是协商,尝试与健身房管理层沟通,明确自身诉求。协商无果,则可进入第二步——劳动仲裁。这是解决劳动争议的必经前置程序。教练需要向健身房注册地或劳动合同履行地的劳动人事争议仲裁委员会提交仲裁申请,并附上收集到的所有证据。仲裁委员会会依据事实和法律,做出裁决。如果对仲裁结果不服,可以在收到裁决书之日起十五内向人民法院提起诉讼。

一旦被认定为劳动关系,教练将获得《劳动法》和《劳动合同法》的全面保护。这包括但不限于:要求健身房补签劳动合同,主张自用工之日起超过一个月不满一年未订立书面劳动合同的双倍工资差额;要求健身房补缴在职期间的社会保险;享受法定的带薪年休假、休息休假权利;在工伤、患病、生育时获得相应的保障;以及在被违法解除劳动合同时,主张经济赔偿金。这些权益,是单纯的劳务关系无法比拟的,是劳动者最坚实的“护身符”。

厘清健身教练兼职按提成是否构成劳动关系,远非一场文字游戏或法律辩论,它直接关系到每一位教练的职业尊严与生活保障。对于教练而言,理解并主动维护自身权益,不应被视为“刺头”行为,而是一种专业精神的体现,是对自身劳动价值的尊重。对于健身房经营者而言,试图通过规避劳动关系来降低成本的短视行为,最终会因缺乏稳定、有归属感的教练团队而损害品牌的长远发展。一个健康的健身行业,需要的是建立在相互尊重、权责明晰基础上的共赢关系,而不是在法律灰色地带的投机与博弈。真正的专业化,始于对规则的尊重和对人的关怀。