公务员能兼职做副业吗?退休后也不违规?

在当今社会,随着“副业刚需”和“多元收入”的观念日益普及,一个群体始终在风口浪尖上保持着审慎的距离——那就是公务员。当许多人通过副业开拓第二人生时,他们却面临着一个看似简单实则复杂的疑问:到底能不能搞副业?这个问题的答案,远非一个“能”或“不能”就能概括,它深植于《中华人民共和国公务员法》的严谨条文背后,关乎公职人员的廉洁性、政府的公信力以及社会资源的公平分配。这更像是一张精细的地图,标注着哪些是坦途,哪些是悬崖,需要我们一步步去探寻和解读。

首先,我们必须明确一个核心原则:公务员在职期间,其身份属性是“公家的人”,其首要职责是全心全意为人民服务。这就决定了其个人行为与公共利益必须进行严格切割。《公务员法》第五十九条明确列出了多项纪律要求,其中一条就是“违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。 这条规定是悬在所有想涉足副业的公务员头顶的“达摩克利斯之剑”。为什么会有如此严苛的规定?其根本目的在于防止利益冲突。想象一下,一位手握项目审批权的官员,若同时经营一家工程咨询公司,他审批的项目有多少“纯粹”的成分?一位负责市场监管的干部,若在家族企业中担任监事,他又如何能做到公平执法?因此,禁止公务员从事营利性活动,本质上是切断其利用公共权力为个人谋取私利的任何可能性,确保权力的纯洁性与公正性。这不仅仅是对公务员个人的约束,更是对整个社会公平正义的基石守护。

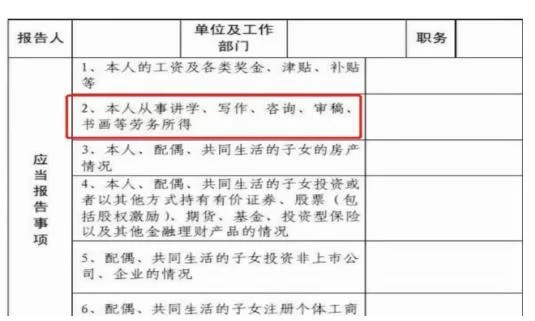

那么,这是否意味着公务员的个人时间与才华只能被完全“冻结”?并非如此。法律划定的红线是“营利性活动”,但并不等同于禁止一切形式的“脑力输出”与“技能展示”。在现实中,存在一些合规的“灰色地带”或者说被允许的“微光”。例如,公务员利用业余时间进行文学、艺术创作,通过写小说、画画、作曲并获得稿费或版税,这在原则上是允许的。因为其价值来源于个人的智力创造,而非职务权力。同样,一些拥有专业特长的公务员,如法律、外语、计算机等领域的人才,在不影响本职工作、不利用职务便利、并经过单位批准的前提下,进行一些非营利性的学术讲座、义务咨询或参与行业内的学术研讨,也通常被视为合规。这里的关键在于三点:一是不能与职务身份挂钩,不能以“XX单位公务员”的名义进行活动;二是不能影响本职工作,副业不能喧宾夺主;三是收入性质必须清晰,稿费、讲课费与经营利润有本质区别。但即便如此,各地各单位在执行层面仍有不同标准,谨慎永远是第一原则。在行动之前,向组织人事部门进行书面或口头报备,听取单位意见,是规避风险最稳妥的方式。

一旦触碰了这条红线,后果是什么?这也是许多人最关心的问题。公务员违规兼职的后果,根据其情节严重程度,呈现出一个阶梯式的处罚体系。最轻微的,可能只是被单位领导约谈、批评教育,要求其立即停止违规行为并作出书面检查。但这同样会影响年度考核结果,与评优评先、职务晋升挂钩。情节稍重,或者造成了不良影响的,则可能面临党纪政纪处分,包括警告、记过、记大过。这不仅会记录在个人档案中,成为职业生涯中一个抹不去的污点,还可能伴随着津贴、奖金的扣减。如果违规行为涉及经商办企业、在企业持股等更严重的情况,处分将升级为降级、撤职甚至开除公职。这基本宣告了其政治生命的终结。更为极端的情况是,如果兼职行为与职务犯罪交织在一起,例如利用职权为所兼职的企业输送利益,收受贿赂,那么就将越过纪律的边界,踏入刑事犯罪的深渊,面临的是法律的严惩。每一个鲜活的违纪案例都在警示我们:副业带来的那点额外收入,与公职身份、职业生涯乃至个人自由相比,孰轻孰重,一目了然。

当我们把目光从“在职”转向“退休”,整个故事的逻辑似乎发生了根本性的转变。公务员退休后,脱离了行政编制,不再行使公权力,理论上他们回归了普通公民的身份,拥有了更充分的个人发展自由。《公务员法》中关于“不得从事或者参与营利性活动”的禁令,在退休的那一刻便自动解除。 这意味着,退休公务员完全可以像其他公民一样,开办公司、担任顾问、投资入股,自由地投身于市场经济的大潮。然而,自由并非没有边界。法律为了防止“期权腐败”和“权力余热”的滥用,设置了一道重要的“防火墙”——即“三年冷却期”规定。具体而言,《公务员法》第一百零七条规定:“公务员辞去公职务或者退休的,原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员在离职三年内,其他公务员在离职二年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。”这条规定精准地锁定了那些最有可能利用“人脉”和“信息”变现的群体。例如,一位长期负责交通项目审批的处长,退休后立刻去一家大型建筑集团担任高管,这显然是不被允许的。这“二到三年”的缓冲期,旨在让权力的影响自然消解,确保市场竞争的公平性。

越过“冷却期”的门槛,退休公务员的“下半场”才真正开启。他们数十年的体制内经验、宏观政策理解能力、严谨的工作作风以及积累的行业人脉,都成为其宝贵的无形资产,可以转化为巨大的市场价值。许多退休干部被企业高薪聘请为独立董事、战略顾问,正是看中了他们独特的“智囊”价值。他们可以创业,将毕生所学付诸实践;也可以投身公益,发挥余热。此时,他们的身份标签已经从“权力的执行者”转变为“经验的传承者”。但即便如此,一种无形的“身份烙印”依然存在。社会公众对他们的期待更高,一言一行仍会被放大审视。一个退休官员如果从事不端商业行为,损害的不仅是个人声誉,更会反哺性地影响其曾经供职的政府部门乃至整个公务员群体的形象。因此,对于退休公务员而言,如何优雅地转身,在合法合规的框架内,将过去积累的“势能”转化为服务社会的“动能”,同时守住道德与法律的底线,同样是一门需要用智慧和定力去修读的课程。

公职人员的身份,在职时是紧箍咒,是约束,确保权力在阳光下运行;退休后则是烙印,是资产,考验着如何将过往经验智慧地变现。从在职的严格限制到退休的有限自由,这条政策路径清晰地勾勒出公共利益与个人权利之间的平衡艺术。对于身处其中的每一个人而言,理解规则、敬畏规则,在框架内寻求个人价值的最大化,既是对自身职业生涯的负责,也是对所承载的公共信任的尊重。