公司停止兼职怎么通知?员工兼职管理咋处理?

当一家公司发现其核心技术人员竟在为竞争对手提供“技术顾问”服务,或者销售团队的骨干利用工作时间经营着自己的副业时,这无疑敲响了警钟。员工兼职,这个看似个人选择的行为,实则是一把悬在企业头顶的“达摩克利斯之剑”。它不仅牵动着个体精力的分配,更深刻地影响着企业的运营安全、团队士气和核心竞争力。如何妥善处理这一问题,从一份措辞严谨的通知,到一套行之有效的管理体系,考验着每一位管理者的智慧与魄力。

员工兼职:冰山之下的多重风险

在探讨如何“停止”与“管理”之前,我们必须先清醒地认识到员工兼职背后潜藏的巨大风险,这远非“影响本职工作”一句话所能概括。员工兼职对企业的风险分析是整个管理行动的逻辑起点。

首当其冲的是效率与专注度的侵蚀。人的精力是有限的,当一份工作无法提供足够的满足感或经济回报时,员工自然会寻求外部补偿。这种“分心”状态直接导致工作效率下降、错误率上升,更重要的是,创新思维和深度工作能力会大打折扣。对于需要高度专注的岗位,这种影响是致命的。

其次是商业机密与核心利益的泄露。这是最致命的风险。员工将A公司的知识、技术、客户信息、商业模式用于B公司的业务中,无论是有意还是无心,都可能给原雇主造成无法估量的损失。尤其是在技术密集型行业和竞争激烈的市场环境中,一个核心算法、一份关键客户名单的泄露,足以颠覆一家企业的市场地位。

再者,利益冲突与企业形象的损害同样不容忽视。如果员工的兼职单位是公司的供应商、客户,甚至是直接竞争对手,那么利益冲突几乎是必然的。员工可能会在采购决策中偏向兼职单位,或是在商业谈判中无意泄露己方底线。这种行为一旦曝光,不仅会破坏公司的商业信誉,更可能引发法律纠纷,让企业形象一落千丈。

最后,它还会破坏团队公平与组织氛围。当一名员工“身在曹营心在汉”,却能与其他全身心投入的同事获得同等的评价与报酬时,公平感便会荡然无存。这会引发其他团队成员的效仿或不满,导致“劣币驱逐良币”的恶性循环,最终瓦解整个团队的凝聚力和战斗力。

一纸通知:合规与艺术的平衡术

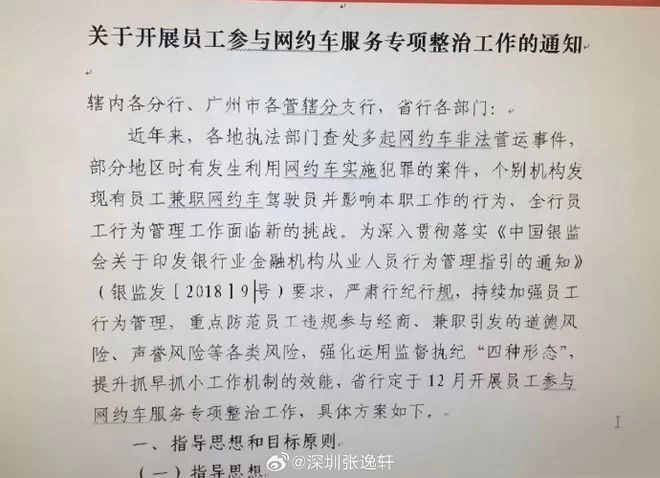

面对已然发生的兼职行为,发布一份正式通知是第一步,也是最直接的一步。然而,一份草率的通知可能激化矛盾,甚至引发劳动仲裁。因此,公司禁止员工兼职通知模板的设计,必须在法律的框架内,兼顾管理的严肃性与沟通的艺术性。

一份有效的通知,其核心要素应包括:明确的法律与制度依据、清晰的定义与范围界定、具体的整改要求与时限,以及违规的后果与处理流程。

首先,依据是根基。通知中必须明确指出,禁止或限制兼职的规定源于《劳动合同法》中关于劳动者对用人单位忠实义务的原则,以及公司《员工手册》或《考勤与纪律管理规定》中的具体条款。这赋予了通知合法性与权威性,让员工明白这不是管理者的个人意志,而是契约精神的体现。

其次,定义要精准。何为“兼职”?是“任何形式的有偿劳动”,还是“与公司业务存在竞争关系或有利益冲突的兼职”?定义越清晰,执行的争议就越小。通知中应明确列出禁止或需要申报的兼职类型,例如:与公司业务构成竞争关系的、占用标准工作时间的、使用公司物质或信息资源的、可能导致利益冲突的等等。

然后,要求要具体。通知不能仅仅是“禁止”,更要给出路径。是要求员工立即停止所有兼职行为,还是需要在规定期限内履行申报审批流程?整改的时限是几天?需要提交什么样的证明材料?这些具体指令是确保通知落地的关键。

最后,后果要严肃。通知必须清晰地告知员工,若逾期未整改或再次违规,公司将依据《劳动合同法》及公司规章制度,采取包括但不限于书面警告、绩效降级、直至解除劳动合同等措施。这既是威慑,也是对全体员工的公平宣示。

措辞上,应避免情绪化和攻击性语言,采用客观、中立、专业的口吻。可以以“为保障公司及全体员工的共同利益,维护公平、公正的工作环境”作为开头,强调制度建设的初衷,而非单纯地“抓典型”。

合规之路:从“停止”到“治理”的流程化

然而,一纸通知真的能解决所有问题吗?显然不能。如何合法合规地停止员工兼职,是一个需要谨慎处理的系统性工程,它考验的是企业的程序正义与管理温度。

第一步是审慎调查与证据固定。在采取行动前,必须通过合法途径收集证据。例如,通过公开信息查询、工作观察、与员工进行初步沟通等方式,确认兼职事实的存在。切忌非法监控或侵犯员工隐私,否则企业自身将陷入违法的困境。

第二步是坦诚沟通与了解原委。在掌握初步证据后,HR或直属上级应与员工进行一对一的正式面谈。面谈的目的不是审判,而是了解情况。员工兼职的动机是什么?是生活所迫、职业发展瓶颈,还是纯粹的个人兴趣?了解背后的原因,有助于找到更人性化的解决方案。也许,一次坦诚的沟通,能让员工主动放弃兼职,重新聚焦于本职工作。

第三步是明确要求与提供选择。在面谈中,向员工明确传达公司的立场和要求,并出示相关制度依据。同时,也应给予员工选择权:是立即停止兼职,还是提出离职申请?对于确有困难的员工,公司是否可以在力所能及的范围内提供帮助(如内部转岗、临时困难补助等)?这种“堵疏结合”的方式,远比一刀切的强硬辞退更能赢得人心,也更能降低法律风险。

第四步是记录在案与依规处理。整个沟通过程应有书面记录,包括谈话时间、地点、内容要点以及员工的反馈。如果员工选择整改,应有书面承诺;如果员工拒绝整改,则根据规章制度和证据,启动相应的纪律处分程序,每一步都做到有据可查,程序合法。

制度为王:构建长效的兼职防火墙

处理个案只是“治标”,建立一套完善的企业员工兼职管理制度才是“治本”。优秀的管理,永远是防患于未然。

首先,要将兼职管理融入入职环节。在员工入职签订劳动合同时,就应明确告知公司关于兼职的政策,并将其作为合同的附件或《员工手册》的一部分,让员工签字确认。这既是法律风险告知,也是企业文化的早期植入。

其次,建立兼职申报与审批机制。对于某些不影响本职工作、不产生利益冲突的“善意兼职”(如业余写作、社区服务等),可以采取“申报-审批”制。员工需提前书面申请,说明兼职内容、时间、单位等信息,由公司评估其风险后做出批准或不批准的决定。这体现了管理的灵活性与人性化,将“地下”行为引向“地上”管理。

再者,加强日常监督与文化建设。管理者应定期与下属进行绩效沟通,关注其工作状态与精力投入。同时,通过塑造积极向上、以奋斗者为本的企业文化,让员工认同公司的价值观,将个人发展与公司愿景紧密结合,从根本上降低员工寻求外部补偿的意愿。

最后,制度需要动态更新与普及培训。随着市场环境和新业态的出现,兼职的形式也在不断变化。企业应定期审视和更新相关制度,并通过全员培训、案例分享等方式,确保每一位员工都清晰了解规则红线,让制度真正内化于心、外化于行。

对员工兼职的管理,绝非一场控制与反控制的博弈,它更像是对企业组织健康度的一次深度体检。它折射出企业的薪酬竞争力、员工的敬业度、内部管理的精细度,以及企业文化的向心力。从一份措辞严谨的通知,到一个程序公正的处理流程,再到一套防患于未然的管理体系,这不仅仅是人力资源部门的职责,更是整个管理团队共同面对的课题。最终的目标,是在维护企业核心利益与尊重员工个人发展之间,找到那个精妙的平衡点,构建一个既有规则刚性、又有人文温度的健康职场生态。