兼职、销售、合作分成方案怎么分?比例怎么定?

商业合作的核心,在于价值共创与利益共享。无论是引入兼职销售力量、组建内部精英团队,还是与外部伙伴开展项目合作,一套清晰、公平且富有激励性的分成方案,都是将个体动力与集体目标绑定的关键纽带。它绝非简单的数学计算,而是集战略、心理学与财务规划于一体的精密设计。一个糟糕的分配方案足以让最优质的团队分崩离析,而一个卓越的方案则能成为引爆业绩增长的强大引擎。那么,如何穿透复杂的利益纠葛,设计出一套真正行之有效的分配体系?这需要我们从底层逻辑开始,层层剖析。

理解激励的本质:超越金钱的心理契约

在探讨任何具体的方案之前,必须先回归到一个根本问题:人为何而战?答案绝非只有金钱。一个成功的分成方案,首先必须触及人性的深层需求——成就感、公平感与归属感。这正是如何制定公平的销售激励机制的核心议题。公平感并非指绝对的平均,而是指分配规则与个人贡献、所承担风险及投入资源的匹配度。如果一个兼职销售人员仅通过一次轻松的对接就获得了与奋战数月开发新渠道的全职员工同等的回报,那么对后者而言,这就是一种严重的负向激励。因此,设计的起点是价值评估。我们需要清晰地定义不同角色的价值创造点:是开拓了全新的市场疆域?是提供了关键的技术支持?是投入了稀缺的客户资源?还是承担了项目失败的主要风险?将这些非货币性的贡献进行量化或权重评估,是构建公平体系的基石。例如,可以引入“贡献积分”概念,将销售额、客户签约率、回款速度、技术攻克难度等不同维度的表现,换算成相应的积分,最终以积分作为分配依据。这种方法将焦点从单纯的结果分配,延伸到了对过程贡献的认可,更能激发参与者的长期投入与责任感。

分门别类:构建适配不同场景的分配框架

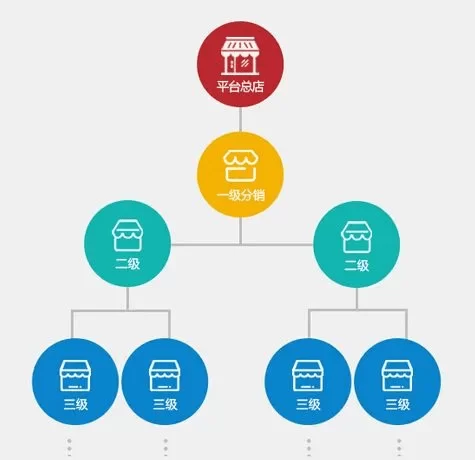

商业模式与合作关系千差万别,不存在放之四海而皆准的“黄金比例”。因此,必须根据具体场景,量身定制分配框架。对于兼职销售提成方案设计,其核心在于“即时性”与“灵活性”。兼职人员往往更看重短期收益,且其投入的时间和精力不固定。纯提成模式是常见选择,比例可以设定得相对较高(例如销售额的10%-20%),以激发其开拓热情。但为了避免兼职人员为了追求短期利益而过度承诺、损害品牌长期形象,可以引入阶梯式提成与客户满意度挂钩的机制。例如,完成基础目标享受10%提成,超出部分提升至15%;若客户回款及时且满意度评分高,额外奖励2-3%。这种设计既保证了激励力度,又设置了风险防火墙。

而对于销售团队分成比例设定原则,则要复杂得多。它需要平衡个人英雄主义与团队协作。一个常见的误区是过度奖励个人销冠,导致内部恶性竞争,知识无法共享,客户资源被当成私有财产。科学的团队分配应包含至少三个层次:个人业绩提成、团队业绩奖金和公司/部门利润分红。个人提成保障了强者动力,团队奖金鼓励成员间互助补位,而利润分红则将每个人的利益与公司的整体盈利能力深度绑定,培养“经营者”心态。在设定比例时,必须考虑产品的利润空间、市场生命周期以及客户获取成本(CAC)。高利润、高技术壁垒的产品,提成比例自然可以更高;而对于成熟市场的标准化产品,则可能需要侧重于量的考核和团队奖励。一个参考模型可以是:总利润的20%-30%用于销售体系分配,其中50%作为个人提成,30%作为团队奖金池,20%作为季度/年度利润分红。

当合作上升到项目层面,特别是涉及多方资源投入时,合作项目利润分配模型的构建就成为了重中之重。这已经超越了“销售”范畴,进入了“合伙人”领域。此时,最核心的原则是“按贡献分配”。这里的“贡献”是多元化的,包括:资金投入、技术专利、品牌渠道、人力资源、管理运营等。一个有效的方法是,在项目启动前,各方共同协商并签署一份详细的《合伙人协议》,明确各方贡献的量化评估方式。例如,可以采用“加权资本”模型:A方提供100万现金,权重为1;B方提供核心技术,经评估作价80万,权重因技术的不可替代性设定为1.2;C方提供成熟的销售渠道,经评估作价60万,权重因渠道的稀缺性设定为1.1。那么各方的加权贡献额分别是:A方100万,B方96万(801.2),C方66万(601.1)。总加权贡献额为262万。在分配项目净利润时,就按照26.7%、36.6%、25.2%的比例进行。这种模型虽然前期沟通成本高,但它将模糊的贡献变成了清晰的契约,为长期合作奠定了坚实的信任基础,有效避免了“秋后算账”的纠纷。

落地实操:从模型到可执行的方案

理论框架必须转化为具体可执行的方案,才能真正发挥作用。让我们以一个软件开发项目为例,演示一个完整的分配流程。假设项目由三方合作:甲方(资金方,投资50万),乙方(技术开发团队,负责全部研发),丙方(市场推广团队,负责产品销售)。首先,三方需要共同确认项目总预算和预期利润。假定项目总成本为80万(其中甲方资金50万,乙方人力及设备折算成本30万),预期年销售额300万,综合成本(包括营销、运维等)150万,则预期年利润为150万。

接下来,进行贡献量化评估。甲方提供50万启动资金,解决了项目初期的核心现金流问题,贡献权重设为1。乙方提供核心技术,并承担全部开发工作,这是项目得以存在的基础,其技术复杂度和投入的人力成本巨大,将其贡献评估为80万,权重设为1.2(体现技术壁垒)。丙方拥有行业独家的销售渠道,并承诺投入市场营销资源,将此贡献评估为40万,权重设为1.1(体现渠道价值)。此时,各方的加权贡献值为:甲方 50 * 1 = 50;乙方 80 * 1.2 = 96;丙方 40 * 1.1 = 44。总计190。

然后,根据加权贡献值计算分配比例。甲方占比:50/190 ≈ 26.3%;乙方占比:96/190 ≈ 50.5%;丙方占比:44/190 ≈ 23.2%。根据这个比例,150万的预期利润将被分配为:甲方约39.45万,乙方约75.75万,丙方约34.8万。

最后,方案中必须包含动态调整与退出机制。市场是变化的,如果项目远超预期,是否应设立额外的“超额利润奖金”?如果某一方在项目中途退出或贡献未达预期,其股权或分配比例应如何稀释或变更?这些“丑话说在前面”的条款,恰恰是保护所有人利益的盔甲。明确的规则,远比模糊的情义更可靠。

规避陷阱:分配方案设计的“红线”与“底线”

在利益面前,人性最脆弱的一面容易被放大。因此,在设计分配方案时,必须警惕几个常见的陷阱。第一,“唯销售额论”的陷阱。这会导致销售人员忽视利润、回款和客户满意度,甚至通过降价、过度承诺等方式冲业绩,最终损害公司根本利益。方案中必须引入利润率、回款周期、客户续约率等综合考核指标。第二,忽视隐性贡献的陷阱。行政、财务、客服等支持性岗位的价值难以直接用销售额衡量,但他们是整个机器运转不可或缺的齿轮。可以通过设立“全员贡献奖金包”,与公司整体利润挂钩,让所有人共享发展成果。第三,缺乏法律保障的陷阱。所有方案,尤其是涉及合伙人制的,必须以书面合同的形式固定下来,明确各方权责利,并咨询法律专业人士的意见。口头承诺在利益面前一文不值,一份严谨的《合作协议》或《合伙人章程》是合作关系的“宪法”。

一套科学的分配方案,其终极目标并非仅仅“分钱”,而是通过利益的巧妙设计,塑造一个正向循环的生态系统。在这个系统里,每个人的努力都能被看见、被衡量、被合理回报,从而激发出最大的创造潜能。它将孤立的个体联结成目标一致的命运共同体,让“为我干”变成“我们一起干”。这套方案的制定过程,本身就是一次深刻的战略共识与团队磨合。当所有参与者都清晰地理解价值创造的逻辑,并对最终的分配结果抱有合理预期时,猜忌与内耗将不复存在,取而代之的,将是同舟共济、携手前行的强大合力。这正是从“ arithmetic ”到“ art ”的升华,是商业智慧的最高体现。