兼职人员和干部选拔流程具体有哪些步骤?

在现代组织管理实践中,人才的引入与选拔构成了组织活力的核心源泉,而兼职人员的聘用与干部的选拔,则是这一体系中既迥异又相联的两个关键环节。前者体现了组织在特定任务或时期内对专业技能的敏捷性需求,后者则关乎组织长期发展的战略定力与领导核心构建。深入剖析这两种流程的具体步骤、内在逻辑及其差异,对于任何追求高效治理与持续发展的组织而言,都具有不可估量的现实意义。

企业兼职人员招聘管理全流程,本质是一个围绕短期目标、强调快速匹配与高效产出的闭环系统。其起点始于精准的需求分析。与全职招聘不同,兼职需求的提出往往更加具体和任务导向,例如“为期三个月的新媒体运营支持”、“某项目的前端开发攻坚”等。这一阶段要求业务部门明确界定工作的范围、产出标准、技能要求以及时间周期,形成一份清晰的“任务画像”而非宽泛的“岗位画像”。随后是渠道选择与信息发布,针对兼职人员的特点,招聘渠道更侧重于垂直领域平台、行业社群、高校合作以及内部推荐,旨在触达那些具备特定技能且寻求灵活工作方式的精准人群。简历筛选阶段追求效率,HR会快速过滤掉与核心技能要求不匹配的候选人,评估的重点在于过往项目经验与当前任务的匹配度。面试环节通常更为紧凑和直接,聚焦于解决实际问题的能力,有时甚至会采用线上代码测试、案例分析或小型试任务等方式,让候选人直观展示其专业水准。背景核查在兼职招聘中同样重要,尤其涉及数据安全、核心商业机密的岗位,需核实候选人的职业信誉与过往项目表现。最后的协议签订环节,协议条款的设计需兼具灵活性与规范性,明确工作内容、薪酬结算方式、知识产权归属、保密义务等关键信息,为后续合作奠定坚实的法律基础。入职后,管理上奉行“轻流程、重沟通、强目标”的原则,确保兼职人员能快速融入项目节奏,并通过敏捷的绩效反馈机制,确保工作产出符合预期。任务结束后,一个顺畅的离场交接与项目复盘,不仅能沉淀经验,也为未来可能再次合作留下良好口碑。

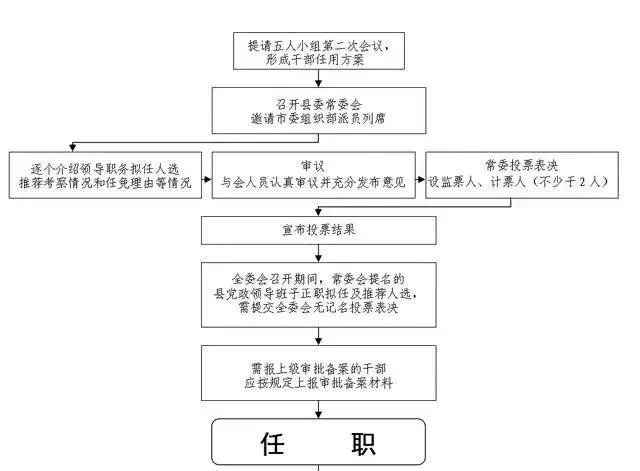

与兼职招聘的轻快灵动形成鲜明对比的是干部选拔流程标准化步骤,它是一个严谨、系统且充满战略考量的长期工程。这一流程的首要环节是动议与规划,通常由组织的最高决策层根据发展战略、班子结构优化或自然更替等需求,启动选拔程序。核心在于明确选拔的根本目标,是为开拓新业务、还是为强化内部管理,或是为储备未来领袖。基于此,组织部门会制定详尽的选拔方案,其中最核心的是确立选拔标准。这个标准绝非单一的业绩指标,而是一个立体的“干部胜任力模型”,通常包含政治素养、决策能力、战略眼光、领导力、创新精神、群众基础与廉洁自律等多个维度。方案确定后,进入民主推荐与资格审查阶段,通过会议投票、个别谈话等方式广泛听取意见,确保候选人在组织内部具有一定的公认度。同时,资格审查会对候选人的基本条件、过往履历、奖惩情况进行严格把关。接下来是整个流程中最为关键的考察环节,它如同一次全方位的“深度CT扫描”。考察组会通过发布考察预告、个别谈话、审核人事档案、查阅资料、专项调查、同考察对象面谈等多种方式,深入了解候选人在德、能、勤、绩、廉等方面的真实表现。这不仅是对过往业绩的确认,更是对其潜在能力、性格特质、价值观以及处理复杂问题能力的深度挖掘。考察结束后,形成详实的考察材料,提交给党委会或董事会进行集体讨论决定。这一决策过程强调集体智慧,通过充分讨论和无记名投票等方式,确保最终人选的公正性与科学性。决定产生后,任前公示是体现组织透明度与公信力的重要步骤,在一定范围内对拟任人选的基本情况、拟任职务进行公示,接受群众监督。公示期满无异议,方可履行正式的任命手续,并设定一段试用期。试用期是对干部适应新岗位、履行新职责的检验期,期满后进行考核,合格者正式任职,不合格者则免去试任职务。整个过程环环相扣,逻辑严密,旨在为组织挑选出能够担当重任、引领未来的核心骨干。

将这两种流程并置,其异同点便清晰地呈现出来。从共同点来看,二者都始于组织的客观需求,都遵循着“设定标准-搜寻筛选-评估决策-签约/任命”的基本逻辑,最终目的都是为了使组织获得能够推动目标实现的人力资本。然而,其差异性远大于共同性,深刻反映了组织对不同层级、不同性质人才的管理哲学。首要的异同在于选拔的本质差异:兼职招聘是“补短板”,解决的是战术性、阶段性的技能缺口,核心评估标准是“能不能做”,看重的是即插即用的专业能力;而干部选拔则是“强脊梁”,着眼于组织的长远未来和战略方向,核心评估标准是“该不该用”,看重的是综合素质、发展潜力与政治可靠性。其次,在流程周期与严谨程度上,兼职招聘追求的是“快、准、活”,流程可能在一两周内完成;而干部选拔则强调“稳、全、严”,整个周期可能长达数月,每一步都充满了程序正义的要求。再次,风险评估维度不同。兼职招聘的风险主要在于项目延期、质量不达标或信息泄露等业务风险;干部选拔的风险则上升到战略层面,一个不合格的干部可能会影响整个团队士气、错失发展机遇,甚至引发组织治理危机。最后,双方建立的关系性质也不同。组织与兼职人员更多是基于任务的短期契约关系,管理上偏向市场化与结果导向;而与干部建立的则是长期的、带有强烈心理契约的职业发展关系,组织不仅对其工作成果负责,更需对其个人成长与职业生涯进行持续投入与规划。

面向未来,这两种流程也正面临着各自的挑战与演进趋势。在兼职人员管理方面,随着零工经济的兴起和远程协作技术的成熟,组织如何更有效地吸引、管理和激励大量分散的、非雇佣关系的专业人才,如何建立信任机制并保障数据安全,成为新的课题。而干部选拔则需在坚持原则性的基础上,探索如何更有效地识别出具备创新思维和跨界整合能力的新型领导人才,避免陷入论资排辈或“唯票”、“唯分”的误区,利用大数据和人工智能等工具辅助进行人才画像和潜力预测,提升选拔的科学性。一个值得关注的趋势是,两种流程的边界在某些领域正变得模糊。例如,一些高科技企业会以“项目合伙人”、“特聘专家”等形式,邀请业界顶尖人才以类兼职的方式深度参与战略决策,这实际上赋予了他们某种“准干部”的角色。反之,对干部的培养也越来越强调“项目制”,通过轮岗、挂职等方式,让他们在解决实际问题的过程中增长才干,这又带有了兼职招聘中任务导向的色彩。

因此,无论是兼职人员的灵活引入,还是干部队伍的严格甄选,其本质都是组织在动态环境中对人力资本进行配置与优化的智慧体现。它们如同驱动组织前进的两个不同但重要的齿轮,一个负责瞬间的提速,一个负责持久的续航。掌握这两种流程的内在逻辑与实施要义,并能在实践中根据组织发展阶段与文化特性进行灵活调适,才是现代管理者实现人才价值最大化、驱动组织持续向深层发展的核心能力。这并非一套僵化的规则,而是一种动态平衡的艺术,要求管理者既要有识才的慧眼,也要有用才的胆识,更要有容才的雅量。