兼职党员社保要交吗,身份怎么算,关系挂靠吗?

在当前多元化的就业格局下,兼职、自由职业等灵活用工形式日益普遍,这催生了一个特殊且日益壮大的群体——兼职党员。他们穿梭于不同的工作岗位,既为社会创造价值,也肩负着党员的责任与使命。然而,这种非传统的就业模式也带来了诸多现实困惑,其中最核心的三个问题便是:社保要不要交?党员身份究竟如何算?组织关系又该往何处挂靠?这些问题看似独立,实则环环相扣,直接关系到兼职党员的切身利益、政治归属感和先锋模范作用的发挥。要厘清这些问题,必须从劳动法规、党章党规以及社会实践等多个维度进行深入剖析。

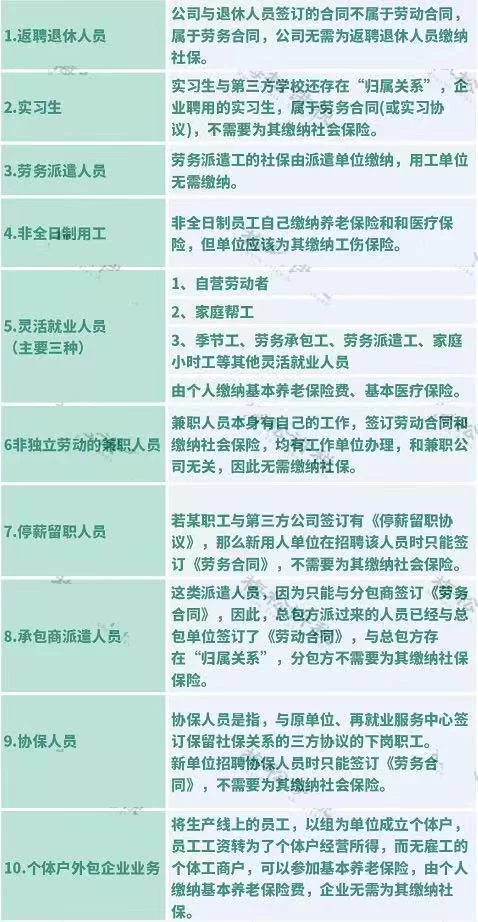

首先,我们必须明确一个基本原则:社会保险的缴纳与党员身份并无直接关联,其核心依据在于劳动关系的建立与认定。 这意味着,无论是全职还是兼职,是党员还是群众,只要与用人单位建立了法律意义上的劳动关系,用人单位就负有为其缴纳社会保险的法定义务。问题的关键在于如何界定“兼职”所对应的法律关系。我国的《劳动合同法》对“非全日制用工”有着明确规定,即以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。在这种模式下,用人单位通常只需为劳动者缴纳工伤保险,这是强制性规定。至于养老、医疗、失业等其他险种,法律并未强制要求用人单位必须缴纳,双方可以自行约定。因此,如果一名党员的兼职工作属于“非全日制用工”,其主业单位已为其缴纳了完整的社保,那么兼职单位无需也无法重复缴纳。反之,如果该党员没有固定主业,仅有一份或多份非全日制兼职工作,且总收入达到当地社保缴费基数的下限,他/她应当以“灵活就业人员”的身份,自行前往社保经办机构办理参保缴费手续,这是保障其个人长远权益的必要之举。党员的身份不能成为规避社保缴纳义务的“挡箭牌”,履行公民的社会保险义务,是党员遵纪守法、诚实守信的基本体现。

其次,关于党员身份的认定问题,这同样是一个需要将政治身份与劳动身份相剥离来理解的概念。党员身份是一种政治身份,其认定、管理、考核遵循的是《中国共产党章程》及党内相关法规,而非劳动法。 无论一名党员的就业形式是全职、兼职、自由职业还是暂时待业,其党员身份都是持续有效的,并不会因为工作状态的变动而“暂停”或“失效”。对于兼职党员,党组织通常会根据其具体情况,将其归类为“流动党员”或“灵活就业人员党员”进行管理。这类党员的管理模式与在机关、事业单位、国企等传统单位中的“单位人党员”有所不同。他们的组织关系往往不在工作单位,而是挂靠在户籍所在地、常住地社区(街道)党组织,或者县级以上政府人事(劳动)部门所属的人才服务中心等机构。这种管理模式旨在确保每一位党员都能被纳入党组织的管理体系,避免出现“口袋党员”、“失联党员”等现象。作为兼职党员,需要清醒地认识到,自己的身份是双重的:在经济领域,是劳动者;在政治领域,是共产党员。这两种身份并行不悖,都需要认真对待。党员的权利,如参加组织生活、行使表决权、选举权和被选举权等,不会因为兼职而受到剥夺;相应的义务,如按时缴纳党费、执行党的决议、向党组织汇报思想和工作情况等,也必须履行。

再者,组织关系的挂靠问题是兼职党员最为头疼的实际操作难题。“挂靠”本质上是在党员人事档案与主要工作单位分离的情况下,为其党组织关系寻找一个“临时归宿”的管理方式。 选择挂靠地点,需要综合考量便利性、管理规范性和未来发展的影响。最常见的挂靠地是人才服务中心。将党员关系挂靠在人才中心,其优势在于相对专业和规范,能够提供从档案管理到党组织关系接转的一站式服务,对于频繁更换工作地点的党员而言,省去了每次转移组织关系的繁琐程序。然而,其影响也不容忽视。部分人才服务中心的党组织活动可能不够丰富,党员与组织的联系相对疏离,容易产生“组织生活空洞化”的感觉。更重要的是,在一些需要严格政治审查的场合,如报考公务员、事业单位、进入国有企业等,一个长期挂靠在人才中心的党员关系,可能会被审慎评估,审查方可能会追问其长期游离于具体工作单位党组织之外的原因。因此,对于有志于进入体制内发展的兼职党员,选择挂靠时需三思。相比之下,将组织关系转入常住地社区党组织,虽然可能在管理细节上不如人才中心专业,但能更好地融入社区生活,参与基层治理,使党员作用发挥得更“接地气”,也更能体现“从群众中来,到群众中去”的优良传统。无论选择哪种方式,党员本人都必须主动与挂靠党组织保持密切联系,积极参加组织生活,按时缴纳党费,主动汇报思想动态,绝不能“一挂了之”,使自己成为“隐形党员”。

深入思考,兼职党员面临的社保、身份与关系挂靠问题,实际上是社会经济结构转型与党建工作创新之间互动的一个缩影。随着平台经济、共享经济的蓬勃发展,新的就业形态层出不穷,传统的依托“单位”进行党员管理的模式正面临挑战。如何有效服务和管理好这支庞大的兼职党员队伍,考验着基层党组织的治理智慧和创新能力。我们看到,一些地方已经开始探索建立行业党委、园区党委、商圈党委等新型党组织,将分散在不同企业、不同岗位的党员有效组织起来,实现了党的组织和工作在新经济领域的覆盖。这种趋势表明,未来的党员管理将更加精细化、区域化和网络化。对于兼职党员个人而言,不能被动等待政策的完善,更应展现出高度的政治自觉和行动自觉。要主动学习相关政策和规定,清晰了解自己的权利与义务;要积极与所在社区或行业党组织沟通,寻找最适合自己实际情况的管理模式;要在本职工作和兼职岗位上,以党员的标准严格要求自己,诚信守法,敬业奉献,用实际行动擦亮党员这张“名片”。处理好社保问题,是为自己和家庭构建稳固的安全网;理清党员身份,是坚定政治信仰的内在要求;妥善挂靠组织关系,是保持组织血脉畅通的必要保障。这三者共同构成了兼职党员在社会转型期行稳致远的“三脚架”。

最终,每一位兼职党员都需要在时代的洪流中找到自己的精准定位。处理好社保与党务,并非机械的合规流程,而是一场关于责任、归属与价值实现的深刻实践。它要求党员同志们既要脚踏实地,规划好自己的经济生活与社会保障,又要仰望星空,坚守自己的政治理想与组织纪律。当一名兼职党员能够清晰地回答“社保如何交、身份怎么算、关系往哪挂”这些问题时,他/她不仅为自己的职业生涯铺平了道路,更为党在新时代的肌体注入了来自基层、来自一线的鲜活而坚韧的力量。这份力量,源于个体对双重身份的清醒认知与妥善平衡,最终将汇聚成推动社会进步与实现民族复兴的磅礴伟力。