兼职协议和劳务协议有啥区别?看完秒懂不踩坑

“就周末帮忙站两天柜台,签个协议走个流程”,HR递过来一份文件,标题赫然写着《劳务协议》。你心里嘀咕,我这不就是找个兼职吗?怎么成了“劳务”?兼职协议和劳务协议区别到底在哪?这一签,我的权益还受《劳动合同法》保护吗?这个场景,对于无数寻求兼职机会的大学生、斜杠青年乃至利用业余时间增加收入的上班族来说,都似曾相识。这份协议,看似只是一纸文书,背后却牵动着法律关系的定性、权益的边界和风险的归属。很多人正是在这一知半解中,悄然“踩坑”,等到发生纠纷时才追悔莫及。要真正实现“看完秒懂不踩坑”,我们就必须撕开“兼职”这个模糊的外壳,直击其法律内核。

首先,我们需要明确一个核心概念:在法律术语中,并没有一个独立的叫做“兼职协议”的协议类型。“兼职”是一种工作状态,描述的是非全日制、非主业的工作形式。而决定你法律地位和权利义务的,是你所签署协议的法律性质。它通常只会归属于两种大的范畴:要么是《劳动合同》的一种(非全日制用工劳动合同),要么是《劳务协议》(或称《服务合同》、《承揽合同》等)。这才是兼职协议和劳务协议区别的本质所在。很多人将两者混为一谈,根源就在于混淆了工作状态与法律关系。前者描述的是“你怎么工作”,后者定义的是“你和对方是谁”。一旦厘清这一点,后续的一切问题都将迎刃而解。

那么,劳务协议与劳动合同的不同点究竟体现在哪里?我们可以用一个通俗的比喻来理解。如果你签署的是劳动合同,你就好比是“船上的一名水手”。你需要遵守船长的统一指挥,按照船上的规章制度(考勤、着装、操作流程)来工作,船只的航行方向和速度由船长决定,你作为集体的一份子,共同驶向目的地。你们之间存在着一种管理与被管理的“人身从属性”和经济上的依附关系。你的劳动报酬是“工资”,公司有义务为你缴纳社保,你要遵守单位的规章制度,你的工作成果被视为单位的整体成果。这种关系受到《劳动合同法》的强力规制,法律更倾向于保护作为弱势方的“水手”。

而如果你签署的是劳务协议,你则更像是一艘独立的“补给船”。船主(用人单位)需要你将一批物资(完成某项任务)从A点送到B点。至于你用什么船、走哪条航线、几点出发,只要能按时保质保量完成任务,船主通常不会干涉。你们之间是平等的合作关系,不存在人身依附。你的报酬是“劳务费”或“服务费”,对方没有法定义务为你缴纳社会保险。你们之间的一切权利义务,主要依赖于你们签订的那份协议本身,受《民法典》中关于合同的规定来调整。这种模式下,法律更强调双方的意思自治,即“契约精神”。

这个比喻的背后,是几项关键的法律差异,直接决定了你的核心权益:

- 主体资格与适用法律:劳动关系的主体一方必须是符合法定条件的用人单位,另一方是年满16周岁的自然人(但不包括在校学生等主体)。而劳务关系的主体则宽泛得多,任何单位、组织、个人之间都可以建立劳务关系。前者优先适用《劳动合同法》,后者则适用《民法典》。

- 管理与从属性:这是最核心的区别。劳动关系中,用人单位对劳动者有较强的管理、指挥和监督权,比如严格的上下班时间、绩效考核、规章制度约束。而劳务关系中,双方地位平等,提供劳务一方只需按约定完成工作成果,过程相对自由。

- 薪酬与社保:劳动合同下的工资必须遵守当地最低工资标准,加班需支付加班费,且用人单位有法定义务为劳动者缴纳“五险一金”。而劳务协议下的报酬则完全由双方协商确定,没有最低工资和加班费的概念,用人单位也通常无需为其缴纳社保。

- 税务处理:这恰恰是许多人最易忽略的“坑”。工资薪金属于综合所得,由单位代扣代缴个人所得税,起征点为5000元/月,适用3%-45%的超额累进税率。而劳务报酬所得,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额,适用20%-40%的税率。这意味着,同样是一笔3000元的收入,作为工资可能无需缴税,但作为劳务费则需要缴税。

- 解除与终止:解除劳动合同有严格的法定条件和程序,非依法定理由不得随意解雇,否则可能涉及经济补偿金或赔偿金。而劳务协议的解除则相对自由,主要依据协议约定,一方违约只需承担违约责任,通常没有法定的经济补偿。

理解了这些根本区别,我们再回到那个具体的问题:大学生兼职签什么协议? 答案几乎可以肯定是《劳务协议》。因为根据法律规定,在校大学生的主要任务是学习,其主体资格不具备建立劳动关系的条件,无法成为法律意义上的“劳动者”。因此,无论你是在麦当劳做小时工,还是在培训机构担任助教,你与单位之间建立的都应是劳务关系。这一点,你必须有清醒的认识,不要因为对方承诺“同工同酬”就幻想自己享有正式员工的一切待遇。

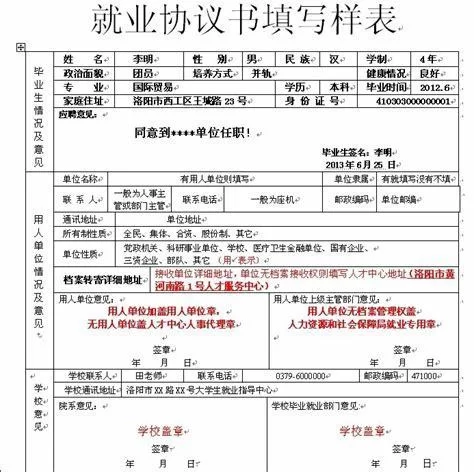

那么,签兼职协议需要注意什么? 这里的“兼职协议”,指的就是《劳务协议》。面对这份协议,你需要像一个精明的“船长”一样,仔细审阅每一项条款:

- 明确甲乙双方信息:确保与你签约的主体是合法存续的公司或组织,个人名义签约要格外谨慎。

- 工作内容与成果标准:这是你的“航行任务”。协议中必须清晰、具体地描述你要做什么,以及达到什么样的标准才算完成任务。避免使用“协助处理”、“参与项目”等模糊词汇,应尽可能量化,比如“每周完成5篇图文排版”、“在活动当天负责签到与引导工作”。

- 报酬金额与支付方式:这是你的“航线报酬”。务必写明具体金额、计算方式(是按小时、按天还是按项目)、支付时间(是周结、月结还是项目完结后一次性支付)以及支付渠道。是税前还是税后,最好也一并约定。

- 工作期限:明确合作的起止时间。

- 保密与知识产权:如果你的工作涉及创意、设计、代码等内容,要特别留意知识产权归属的条款。明确你完成的成果,其所有权、著作权等归谁所有。

- 违约责任:这是你的“安全阀”。要看清如果对方不按时支付报酬,或者你没有达到约定标准,各自需要承担什么样的责任。责任应当对等、合理。

- 争议解决:约定好一旦发生纠纷,是通过协商、仲裁还是诉讼来解决。

在实际操作中,尤其要警惕那些名为“劳务协议”,实为“劳动关系”的“假兼职、真用工”的陷阱。一些企业为了规避缴纳社保、支付加班费等法律责任,会将本应签订劳动合同的岗位,伪装成劳务关系。判断的关键,依然是看“从属性”。如果对方要求你遵守严格的考勤制度、统一的着装规范、接受定期的绩效考核,并深度融入其日常运营体系,那么这很可能就是事实劳动关系。此时,即便你签的是劳务协议,你依然可以主张劳动者的权利。

最终,选择签署哪种协议并非一蹴而就的决定,而是基于对自身需求、工作性质和法律后果的综合判断。对于寻求短期、灵活、项目制合作的自由职业者或学生,劳务协议提供了更大的自主性和灵活性。而对于希望获得稳定收入、长期发展和社会保障的非全日制工作者,非全日制劳动合同则是更稳妥的选择。这份认知,远比协议本身那几页纸更有价值。它赋予你的,是在职场海洋中辨别航向、规避暗礁的能力,让你无论作为“水手”还是“补给船”,都能清晰地知道自己的权利边界,确保每一份辛勤的付出,都能安然抵达价值的彼岸。