兼职博士导师能报吗?申请条件和区别是啥?

选择一位兼职博士生导师,在当下的博士招生生态中,已不再是罕见或边缘的选择,而是越来越多具有特定背景与发展诉求的申请人需要认真考量的战略路径。这个问题的答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个需要深入剖析其背后逻辑、利弊权衡与自我匹配度的复杂命题。首先必须明确,兼职博士生导师是高校为强化产教融合、引入产业前沿智慧而设立的导师类型,其身份通常是在企业、研究机构或政府部门担任要职的资深专家或行业领袖。因此,从政策层面看,只要该导师具备学校认定的招生资格,申请人完全可以报考。但这扇门的背后,是与传统全职导师体系截然不同的风景与挑战。

要深刻理解选择兼职导师的本质,就必须厘清兼职博导和全职博导区别的核心所在。第一,是时间投入与指导模式的差异。全职导师将主要精力置于学术研究与人才培养,其指导通常是沉浸式、高频率的,学生可以随时在实验室、办公室找到导师,进行深入的学术探讨。而兼职博导的首要身份是其本职工作,学术指导往往安排在特定时间,如周末、晚上或通过线上会议进行。这意味着,选择兼职导师的学生,必须具备极强的自主学习能力和问题解决能力,不能再将导师视为时刻答疑的“拐杖”,而应将导师定位为把握方向、提供关键资源与行业洞见的“领航员”。第二,是资源导向的不同。全职导师能为学生提供纯粹的学术生态圈,包括校内实验平台、图书馆资源、学术会议网络以及纯粹的博士后/教职发展路径。兼职导师则能打通学界与业界的壁垒,提供稀缺的企业一线数据、真实的应用场景、潜在的产业化项目资源以及宝贵的行业人脉。对于志在将理论付诸实践,或未来希望在产业界深耕的博士生而言,这种资源无疑是极具吸引力的。第三,是学术评价体系的微妙差异。在全职导师体系下,发表论文的数量与质量是衡量学术成果的核心标尺。而在兼职导师指导下,虽然学术论文仍是毕业的硬性要求,但导师可能会更看重研究成果的实际应用价值、专利转化情况或对产业的实际贡献,这种多维度的价值评判,对学生的综合能力提出了更高的要求。

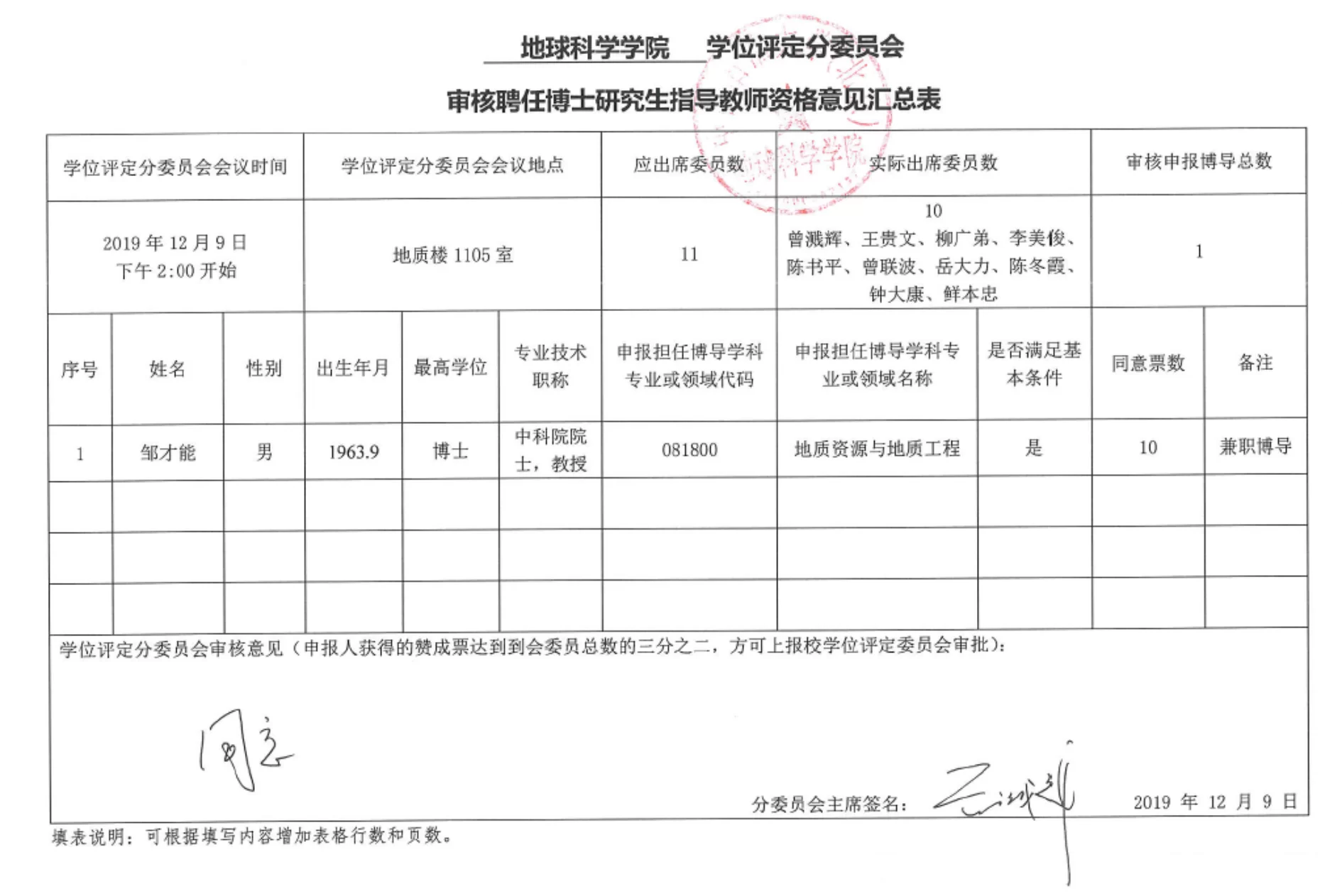

明晰了差异,接下来便是直面具体的兼职博士生导师申请条件。这其实包含两个层面:一是导师本身的资格,二是申请人的适配性。高校对兼职博导的遴选标准通常极为严格,要求其不仅在本行业具有显著成就和影响力,还需具备相当的学术造诣,如拥有高级职称、在高水平期刊上发表过论文、承担过国家级或省部级科研项目等。只有通过了严格的学术委员会评定,获得当年的招生指标,他们才具备招生资格。对于申请人而言,条件则更为苛刻和个性化。首先,申请者的研究课题必须与兼职导师的产业背景和专业领域高度契合,这不仅是导师愿意投入精力的前提,也是项目能够顺利推进的基础。泛泛而谈的学术兴趣很难打动一位时间宝贵的行业专家。其次,申请人需要展现出超越同龄人的成熟度、主动性和项目管理能力。在联系导师阶段,一份详尽的研究计划书,不仅要体现学术价值,更要阐明其潜在的产业应用前景,这远比一份单纯的绩单和成绩单更有说服力。最后,部分院校或导师可能会倾向于招收有一定工作经验的“在职博士生”,因为这类学生更能理解导师的产业逻辑,沟通成本更低,也更容易将研究与实际工作相结合。申请流程上,由于兼职导师的招生信息往往不会像全职导师那样集中公布,寻找他们更多依赖于“人脉推荐”、“学术会议交流”或“主动精准的邮件联系”,这本身就是对申请人信息搜集与社交能力的一次考验。

然而,即便申请人满足了所有条件,也必须正视一个严峻的现实——兼职博导招生名额限制。与全职导师每年可能招收2-3名甚至更多学生不同,兼职博导由于时间和精力所限,招生名额极为稀缺,很多时候是“隔年招生”甚至“多年招一名”,有些年份甚至没有指标。这种稀缺性直接导致了竞争的白热化。导师在选择学生时,会近乎苛刻地考察“匹配度”,他/她需要的是一个能够迅速理解其意图、高效执行研究计划、并能独立解决大部分问题的“科研伙伴”,而非一个需要手把手教学的“学徒”。因此,申请者在与导师的初步沟通中,能否精准地切入导师的关注点,展现出自己独特的价值和不可替代性,就成了成败的关键。这种高门槛也意味着,一旦被录取,学生将获得极为宝贵和独特的指导资源,但也意味着其背后隐藏的挑战不容小觑,其中最核心的便是指导质量的稳定性与持续性。导师的本职工作一旦出现变动,例如公司战略调整、职位升迁或项目危机,都可能直接影响到其对博士生的指导投入。因此,如何选择兼职博士生导师,本质上是一场关于信息、判断与自我认知的深度博弈。

做出明智选择,需要一套系统性的方法论。第一步,是彻底的“尽职调查”。除了了解导师的公开履历和学术成果,更要通过一切可能的渠道,如校友网络、行业论坛、甚至LinkedIn,去联系导师指导过的或在同一公司工作过的前辈,侧面了解导师的真实性格、指导风格、对学生的投入程度以及其行业资源的真实含金量。这些“软信息”远比官方介绍更为重要。第二步,是进行坦诚而深入的面试沟通。面试时,不要被动等待提问,而要主动出击。可以问:“您期望我们多久进行一次正式沟通?”“如果研究中遇到技术瓶颈,除了邮件,是否有更高效的求助方式?”“您所在的产业资源,具体能以何种形式支持我的研究,例如数据、设备或实验场地?”“您过往指导的学生,他们的毕业去向主要是学界还是业界?”这些具体的问题,能帮助你构建一幅清晰的未来三年或四年的学习图景。第三步,是建立清晰的“心理契约”。在确定关系前,要与导师就指导频率、沟通方式、成果归属、资源使用等关键问题达成共识,最好能有邮件等形式的书面确认。这并非不信任,而是一种专业和成熟的表现,能为未来的合作减少不必要的摩擦。

最终,选择兼职博士生导师,并非一条通往博士文凭的捷径,而是一条需要更高自主性、更强风险承担能力和更清晰职业规划的探索之路。它要求你从一个纯粹的学术研究者,向一个兼具学术思维与产业视野的复合型人才转变。这条路或许没有全日制象牙塔内的安逸与纯粹,却可能让你在更接近真实世界的地方,淬炼出解决复杂问题的真本领。它考验的不是你考试能得多少分,而是你能否在没有“保姆式”看护的环境下,独立规划航程、抵御风浪,并最终抵达属于自己的学术与职业彼岸。这种选择,本身就是一种对自我未来形态的深刻塑造。