兼职取酬、法律规定这些,你真的搞懂了吗?

当你的银行账户收到一笔来自兼职的报酬时,那份即时满足的喜悦之外,你是否曾想过,这笔看似简单的收入背后,隐藏着一整套需要我们解码的法律与税务规则?在“副业刚需”与“零工经济”盛行的当下,兼职已成为许多人增收拓业的重要途径。然而,多数人关注的焦点在于“能赚多少”,却对“如何合规获取、如何合法持有”这一关键问题一知半解,甚至完全忽视。这种认知上的模糊地带,正是未来潜在风险的温床。搞懂兼职取酬的法律逻辑,不仅是对自己劳动成果的保护,更是一种现代职场人必备的财务素养与风险意识。

从“关系”入手:厘清劳动与劳务的核心分野

所有关于兼职的法律问题,其根源都可以追溯到对“关系”的定性上:你与用人单位之间,究竟建立的是“劳动关系”还是“劳务关系”?这二者虽一字之差,其法律内涵与权利义务却天差地别。劳动关系,强调的是人身与经济的从属性,即你作为劳动者,需要接受用人单位的管理、指挥和监督,遵守其规章制度,成为其生产经营体系的有机组成部分。在这种关系下,你受到《劳动法》、《劳动合同法》的全面保护,单位必须为你缴纳社会保险,支付不低于最低工资标准的薪酬,并保障你的休息休假、工伤赔偿等法定权益。而劳务关系,则更接近于平等的民事主体之间的服务交换。你提供一项独立的、可量化的劳动成果,对方支付相应的报酬。双方地位平等,不存在管理与被管理的隶属性,主要受《民法典》中的合同编调整。

那么,这是否触及到“兼职是否需要签订劳动合同”的核心了呢?答案是:视情况而定。如果你的兼职工作具有极强的连续性、管理性和人身依附性,例如每周固定到某公司坐班三天,接受其KPI考核,那么即便双方口头约定为“兼职”,司法实践中也可能被认定为事实劳动关系,此时签订书面的劳动合同就成为法定要求。反之,如果你只是完成一个设计稿、翻译一份文件、提供一次咨询服务,这种一次性的、成果导向的合作,则属于典型的劳务关系,双方签订的是《劳务合同》或《服务协议》。这份协议虽不如劳动合同那般法定条款繁多,但其重要性不容小觑,它是你主张报酬、界定工作范围、划分责任的关键依据。分不清这两种关系,就如同在法律迷雾中裸奔,权益受损时都找不到维权的第一块基石。

税务透视:搞懂“兼职收入个人所得税怎么算”

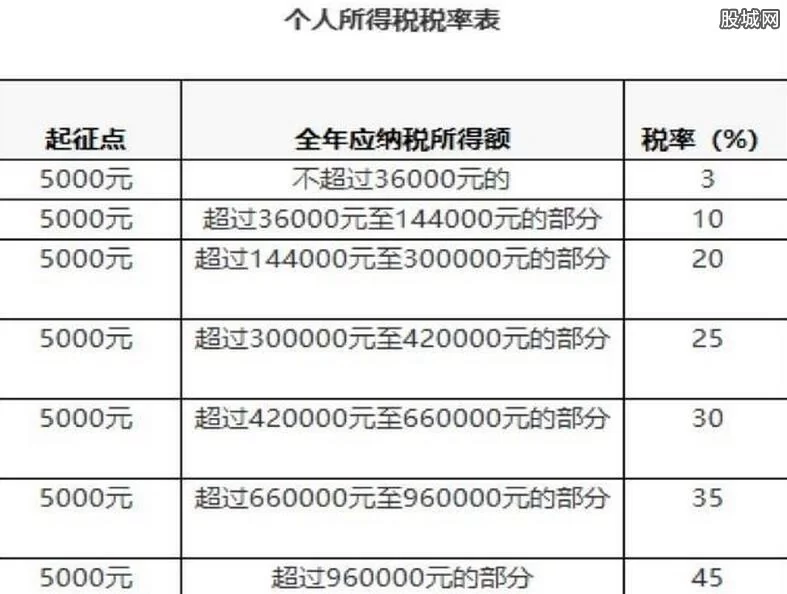

关系定性清晰后,接下来就是最现实的财务问题:税务。很多人对兼职收入的税务处理心存侥幸,认为“金额不大、没人管”,但随着金税四期系统的完善,个人收入日益透明化,依法纳税已成为不容回避的义务。那么,“兼职收入个人所得税怎么算”呢?这里主要分为两种路径。第一种,也是最常见的,是作为“劳务报酬所得”进行申报。根据个人所得税法,劳务报酬按次或按月计征,预扣预缴时适用不同的税率级距。以单次收入为例,不超过4000元的,减除费用800元;超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后,这个应纳税所得额会适用20%至40%的超额累进预扣率。例如,你获得一笔5000元的兼职设计费,应纳税所得额为5000×(1-20%)=4000元,对应预扣率为20%,需预缴个税4000×20%=800元。值得注意的是,这笔预缴的税款会在次年3月1日至6月30日的个人所得税综合所得年度汇算清缴时,与你的工资薪金、稿酬、特许权使用费等合并,按年度税率表计算总税额,多退少补。

第二种情况相对少见,即兼职被认定为“工资薪金所得”。这通常发生在你与兼职单位建立了实质上的劳动关系,对方将你作为“非全日制员工”管理,并按月支付相对固定的报酬。此时,这笔收入会并入你的当月综合所得,与主业工资合并计税。区分“劳务报酬”与“工资薪金”的计税方式至关重要,它直接影响你的税负水平和年度汇算的复杂性。 明智的做法是,在开始兼职前,就与对方明确报酬的税前金额和税后金额,以及由谁负责申报纳税,将这些白纸黑字写入协议,避免后续的纠纷。

聚焦特殊群体:大学生兼职劳动权益保护的痛点

大学生是兼职大军中最活跃也最脆弱的群体。由于身份特殊——在校生,主要任务是学习,他们与用人单位建立的关系几乎无法被认定为标准的劳动关系。因此,针对大学生的“大学生兼职劳动权益保护”问题,往往不适用《劳动法》,而更多依赖《民法典》和教育部等部门的相关规定。这也意味着,他们无法享有社保、带薪休假等劳动保障,权益更容易受到侵害。常见的陷阱包括:以“实习”为名,行廉价劳动力之实;扣押身份证、学生证或收取押金;拖欠甚至拒付报酬;工作环境存在安全隐患等。

对此,大学生群体必须建立起更强的自我保护意识。首先,任何形式的兼职,都应力求签署一份书面协议,哪怕是一份简单的《兼职协议》,明确工作内容、时长、报酬标准、支付方式和时间。其次,坚决抵制任何形式的收费或抵押要求,这些都是不合法的。再次,注意保留所有工作证据,如聊天记录、邮件、工作成果交付凭证、转账记录等。一旦发生纠纷,这些就是维权的“弹药”。最后,要了解正确的求助渠道,可以向学校的勤工助学中心、学工部反映,或向市场监督管理部门、劳动监察大队投诉,必要时果断报警。保护自己,是从相信规则、善用规则开始的。

趋势与挑战:灵活用工与兼职的法律区别

随着数字经济的发展,一个更宏大的概念——“灵活用工”正逐渐走入视野。很多人将其与“兼职”混为一谈,但二者在法律层面存在显著区别。兼职,更多是从个人劳动者的角度出发,描述的是其“主业之外”的工作状态。而灵活用工,则是一种企业层面的用工模式,它涵盖了非全日制、劳务派遣、业务外包、平台用工等多种形式,旨在实现人力资源的弹性配置。灵活用工与兼职的法律区别,关键在于法律关系的复杂程度。例如,一个在平台接单的网约车司机,他与平台之间可能不存在直接的劳动关系或劳务关系,而是一种更为复杂的合作关系或承揽关系。一个将项目整体外包给个人工作室的公司,其法律关系是B2B的,而非与个人的雇佣关系。

理解这一区别,对兼职者和用人单位都意义重大。对兼职者而言,这意味着你可能需要以个体工商户或个人独资企业的身份来承接业务,并自行申报纳税,承担起更全面的法律责任。对用人单位而言,选择灵活用工模式可以降低用人成本和管理风险,但必须设计合法合规的合作架构,否则极易被认定为“假外包、真派遣”,甚至“事实劳动关系”,从而引发劳动争议。未来,随着新业态的不断涌现,兼职的法律内涵和外延将持续演变,对法律适应性和个人适应性都提出了更高要求。

搞懂兼职取酬的法律逻辑,不是为了给创作的热情浇上一盆冷水,恰恰相反,它是为你的每一次付出砌上一道坚固的护城河。当你清晰知道权利的边界与义务的尺度时,你才能真正地、理直气壮地去享受那份凭借才华与汗水换来的、心安理得的额外收入。这,才是知识变现时代最硬核的底层能力。