兼职司机违法怎么处理,补贴协议书这些要注意?

在移动互联网浪潮下,兼职司机以其时间灵活、门槛相对较低的特点,成为许多人增加收入的选项。然而,这份看似自由的职业背后,潜藏着不容忽视的法律与合同风险。当兼职司机面对交通违法时,究竟该如何界定责任、完成处理?那些承诺丰厚回报的补贴协议书中,又隐藏着哪些需要警惕的条款?这些问题不仅是司机个体必须厘清的生存法则,也是平台经济走向规范化、法治化无法绕开的必答题。

兼职司机交通违法:责任归属与处理流程的复杂性

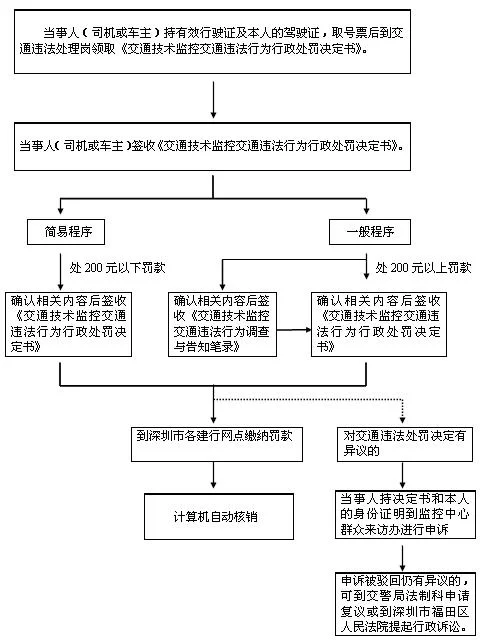

首先,我们必须正视兼职司机交通违法处理的复杂性。这并非简单地“谁开车谁负责”就能一概而论。其核心在于区分驾驶行为是“个人行为”还是“履行合作行为”。通常情况下,如果司机在未通过平台接单、完全处于个人生活时间内的驾驶行为发生了违章,那么责任无疑由司机本人承担,处理流程与普通车主无异:接收违法通知、通过交管App或线下窗口确认、缴纳罚款、处理驾驶证记分。

但现实情况往往更为模糊。比如,一位司机在前往平台指定区域“热区”等候订单的途中,因超速被摄像头抓拍。这个时间段内,他并未载客,但驾驶行为的目的明确指向了后续的平台接单。这种状态下的责任归属就容易产生争议。多数平台会在其用户协议中声明,仅在“订单服务过程中”提供协助或承担部分责任,而对于这种“待命状态”的违法,则会倾向于划归司机个人责任。因此,司机必须养成保留证据的习惯,例如,行车记录仪影像、App的接单状态截图等,这些都是在与平台或交管部门沟通时,用以界定行为性质的关键依据。一个清晰的证据链,能最大程度避免自己陷入“说不清、道不明”的被动局面。

法律责任远超罚单:从民事赔偿到刑事风险

如果说交通违章是兼职司机面临的基础性法律问题,那么由此引发的交通事故则是其法律责任的“深水区”。一旦发生事故,责任的划分和赔偿的承担将变得异常棘手。首要问题是保险。私家车购买的通常是非营运性质的保险,而从事网约车等兼职活动,无疑改变了车辆的使用性质。一旦保险公司发现车辆在从事营运活动时出险,极有可能依据保险合同的免责条款拒绝理赔。这意味着,本应由保险公司承担的数十万甚至上百万的赔偿款,将可能转嫁到司机个人身上,这对于普通家庭而言无疑是灾难性的。

更深远的影响在于法律责任的层级。若因司机自身的过错,如疲劳驾驶、分心操作手机接单等,导致重大交通事故,造成人员重伤或死亡,司机将面临的不仅是巨额的民事赔偿,还可能触犯《刑法》,构成交通肇事罪,承担相应的刑事责任。平台方是否需要承担连带责任,则取决于其在司机准入审核、安全培训、行程监控等方面是否存在过错。近年来,已有判例要求平台对未尽到合理安全保障义务的后果承担部分赔偿责任。这警示所有兼职司机,方向盘上的自由,其代价是对公共安全的沉重责任,任何疏忽都可能彻底改变个人乃至多个家庭的命运。

补贴协议书:是“定心丸”还是“纸枷锁”?

面对激烈的行业竞争,各大平台纷纷推出各种形式的补贴、奖励,以吸引和维系司机群体。而这些补贴的发放依据,便是一份份《补贴协议书》或《奖励活动规则》。许多司机在注册时,面对冗长的电子协议,往往会快速勾选“同意”,却不知这可能是为自己戴上一副“纸枷锁”。理解这份协议,首先要明确其法律效力。它本质上属于平台与司机之间订立的民事合同,其效力受法律保护,但其内容是否公平合理,则需要司机仔细甄别。

问题的核心在于协议条款的隐蔽性与不对等性。平台作为格式条款的提供方,往往会设置一些对司机极为严苛的条件。例如,协议可能规定“流水奖励”要求司机在特定时间段内达到极高的订单完成率和好评率,但并未明确说明因平台派单不均、恶意差评等原因导致未达标时,司机该如何申诉。这种*“只谈义务,不谈权利”*的条款,在法律上可能被认定为“显失公平”而部分无效,但在实际操作中,个体司机想要维权,时间和经济成本极高。因此,司机在签署前,必须像审查一份重要的商业合同一样,逐字逐句地审阅。

核心条款审查:司机必须掌握的“防坑”指南

要避免掉入补贴协议的陷阱,司机需要对几个核心条款进行重点审查。 第一,补贴的发放条件与计算方式。协议是否明确、具体地定义了“活跃天数”、“有效流水”、“高峰时段”等关键概念?计算公式是否透明,是否存在平台单方解释的巨大空间?模糊的条款是平台日后克扣补贴的“合法”外衣。 第二,违约责任与平台处罚权。协议中关于司机的违约责任规定是否过于严苛?例如,偶尔一次接单后取消,是否就面临高额罚款或永久封禁?同时,要警惕平台赋予自己的“单方最终解释权”,这在法律上是站不住脚的,但却是平台滥用权力的常见借口。 第三,协议的变更与解除。平台是否有权在未经司机同意的情况下,单方面变更协议内容,特别是涉及核心利益的部分?如果可以,变更的通知方式和异议期又是如何规定的?司机应争取保留对不合理变更说“不”的权利。 第四,争议解决机制。协议约定的争议解决方式是法院诉讼还是仲裁?如果是仲裁,仲裁地点在哪里?一些平台会选择在对其有利的偏远城市进行仲裁,无形中增加了司机的维权成本。

厘清合作关系:不被“劳动关系”假象迷惑

一个至关重要的认知点是,要清醒地认识到兼职司机与平台之间合作协议与劳动关系区别。绝大多数情况下,平台通过与司机签订合作协议或入驻协议,刻意规避了劳动关系的认定。这意味着,司机并非平台的员工,无法享受《劳动法》所规定的最低工资、休息休假、社会保险、工伤赔偿等基本保障。平台提供的补贴,是基于商业合作的激励,而非劳动报酬的组成部分。

这种非标准化的就业形态,是平台经济的特征,但也给司机带来了极大的不稳定性。司机在享受自由安排工作时间的同时,也必须承担全部的经营风险,包括车辆损耗、油费、保险以及潜在的失业风险。因此,司机不能被平台宣传的“伙伴关系”、“大家庭文化”所迷惑,必须从法律角度为自己定位。这种认知决定了司机在面对权益受损时,应选择依据《民法典》中的合同编来维权,而非诉诸《劳动法》的途径。

在兼职驾驶这条充满机遇与挑战的道路上,每一位手握方向盘的参与者,都是自身权益的第一责任人。深入理解交通违法的处理流程,审慎审查每一份补贴协议的条款,清晰界定自己与平台之间的法律关系,这不仅是为了保护眼前的收入,更是为了保障未来的职业安全与个人尊严。当个体司机具备了足够的法律意识和风险防范能力,当平台方能够提供更加公平、透明的合作规则,整个行业才能摆脱野蛮生长的草莽阶段,迈向一个更健康、更可持续的未来。这趟旅程的终点,不应是法律的陷阱,而应是契约精神下的共赢。