兼职员工占比多少合适,签啥合同要不要交社保?

在当前瞬息万变的市场环境中,企业对人力资源配置的灵活性提出了前所未有的高要求。兼职员工,作为一支能够迅速响应业务波动、优化成本结构的重要力量,正被越来越多的企业所青睐。然而,这支“灵活部队”的引入并非毫无门槛,如何把握其占企业总员工数的兼职员工占比合理范围,如何选择正确的法律文书——即兼职员工签订什么合同,以及如何履行非全日制用工社保规定,共同构成了企业在灵活用工实践中必须审慎面对的“三道关”。处理不当,不仅无法发挥其应有价值,反而可能埋下严重的兼职员工管理法律风险。

首先,关于兼职员工的占比问题,不存在一个放之四海而皆准的“黄金比例”。它更像是一门动态平衡的艺术,深度依赖于企业的行业属性、商业模式、发展阶段乃至企业文化。对于劳动密集型、业务潮汐特征明显的行业,如餐饮零售、仓储物流、会展活动等,兼职员工占比达到30%甚至更高,在旺季时是一种常态且高效的配置。这类企业需要大量一线执行人员,岗位的可替代性强,通过灵活用工能够精准匹配客流高峰,避免在淡季时出现人力冗余。然而,对于知识密集型、技术驱动型企业,如软件开发、生物医药、精密制造等,其核心竞争力源于稳定的研发团队和深厚的知识积累。在这些领域,兼职员工的角色更多是作为项目顾问、短期专家或特定技能补充,其占比通常需要被控制在10%-15%以内。过高的比例会冲击企业核心技术的连续性与保密性,稀释组织文化,甚至引发核心技术外流的风险。因此,企业管理者在考量占比时,必须进行“自我诊断”:我的业务是否具有周期性?我的岗位是执行型还是创造型?我的组织文化能否容纳高频的人员流动?回答了这些根本问题,才能找到属于自己的“合理区间”。关键在于,兼职员工应是“鲶鱼”,用以激活整个团队的活力,或是“插件”,用以补充特定时期的功能短板,而绝不能成为动摇组织根基的“浮萍”。

其次,合同的选择是界定用工性质、决定权利义务的法律基石,也是决定兼职员工管理法律风险高低的核心环节。实践中,企业常常在“劳动合同”与“劳务合同”之间摇摆不定,二者的混淆是产生法律纠纷的主要根源。根据我国法律规定,以“非全日制用工”形式存在的兼职,本质上仍属于劳动关系,应当签订书面的或口头的劳动合同。其法律特征非常明确:劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时;劳动报酬结算周期最长不得超过十五日。这种模式下,企业虽无需为员工缴纳全套社会保险(除工伤保险外),但必须遵守劳动法关于解雇、加班等基础性规定,管理上受到较多约束。与之相对,“劳务合同”则属于民事合同关系,双方地位平等,不受劳动法调整。它适用于那些提供一次性、阶段性或独立智力成果的场景,例如外部讲师、项目设计师、临时翻译等。在劳务关系中,企业无需为对方缴纳社保,解约也完全依据合同约定,自由度极高。因此,企业在思考兼职员工签订什么合同时,必须回归对用工事实的判断:如果员工接受企业的日常管理,遵守其规章制度,工作是持续且构成业务组成部分的,那么就应该选择“非全日制劳动合同”。反之,如果对方是自带工具、独立完成工作、交付成果,那么“劳务合同”才是正确的选择。错误地将本应签订劳动合同的员工归为劳务关系,一旦发生争议,劳动仲裁或法院极有可能依据事实优先原则,认定双方存在事实劳动关系,企业将面临补缴社保、支付经济补偿金等一系列处罚,这正是企业最需要警惕的法律风险。

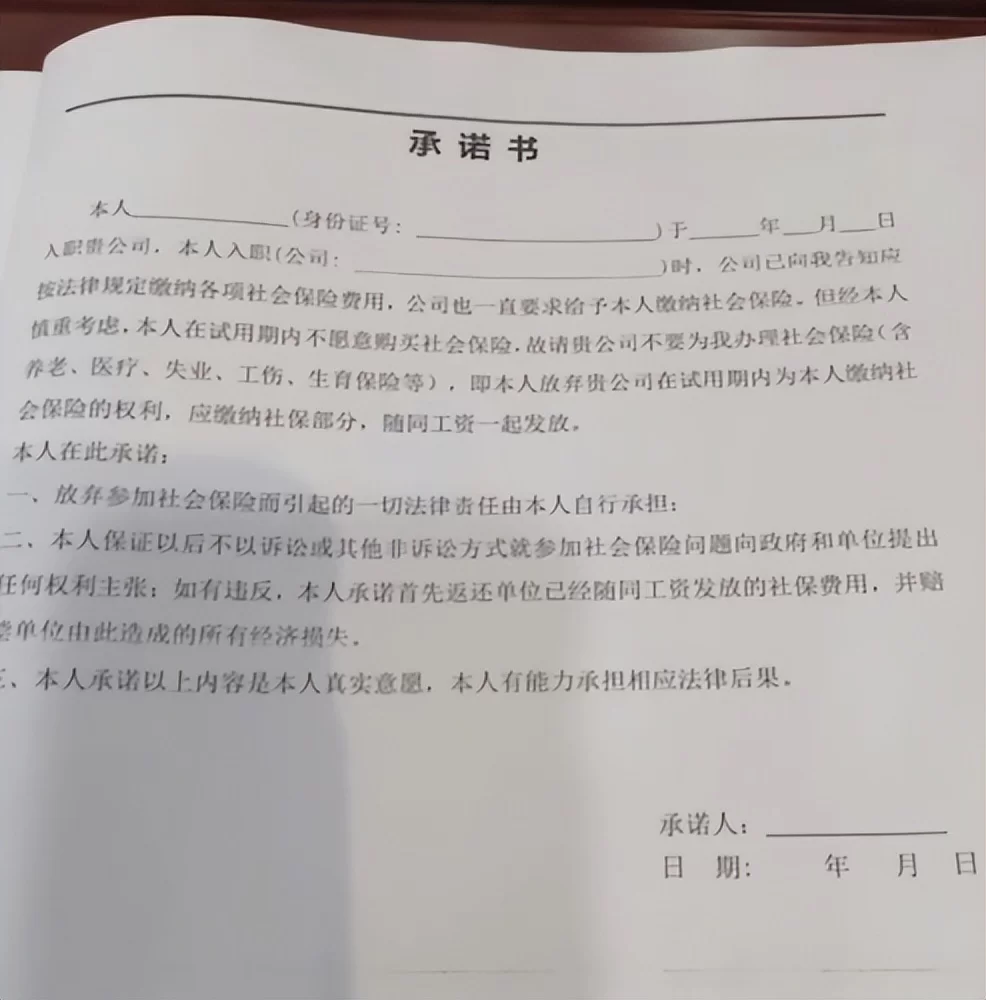

再者,社保问题是合规的硬性要求,也是非全日制用工社保规定中最为关键的一环。许多企业误以为“兼职”二字是社保的“豁免金牌”,这是一个极其危险的误解。法律规定,只要建立了劳动关系,用人单位就有义务为劳动者缴纳社会保险。对于非全日制用工,规定有所放宽,但绝非“无需缴纳”。其核心在于:第一,用人单位必须为非全日制员工缴纳工伤保险。这是无条件的强制义务,旨在为在工作中可能发生意外的员工提供最基础的保障。一旦发生工伤事故,没有缴纳工伤保险的企业将面临全额承担巨额赔偿费用的风险。第二,对于基本养老保险和基本医疗保险,法律规定用人单位原则上应当缴纳,但在实践中,由于非全日制员工往往已在其他单位参保,为避免重复缴纳,允许用人单位通过书面协议的方式,明确将社保费用随工资发放给员工,由员工自行以灵活就业人员身份缴纳。这个“书面协议”至关重要,它是企业规避未来被追缴社保风险的重要证据。没有这个协议,即使员工当时口头同意,事后仍有可能主张权利,要求企业补缴。因此,企业在操作时,务必做到:一,为所有非全日制员工购买工伤保险;二,对于已在主职单位参保的员工,必须签订一份权责清晰的《社保协商缴纳协议》,明确相关费用的处理方式。至于签订劳务合同的兼职人员,由于其属于民事关系,企业确实没有为其缴纳社保的法定义务,但这也意味着其工作中的一切风险需自行承担。

最后,将比例、合同、社保这三个要素串联起来,构建一套完整、闭环的兼职员工管理体系,是提升组织韧性的战略选择。这不仅要求人力资源部门具备专业的法律知识,更需要业务部门的深度参与。第一步是岗位画像,清晰界定哪些岗位适合非全日制用工,哪些必须由全职员工担任,这是从源头上控制比例和风险的基础。第二步是流程标准化,设计并固化从招聘、合同签订、入职培训、薪酬发放到离职管理的全套流程,特别是准备好合法合规的合同模板与协议文本。第三步是文化融合,建立包容性文化,既要让兼职员工感受到归属感,激发其工作热情,也要明确其权责边界,避免与全职员工产生不必要的摩擦。第四步是动态审计,定期对兼职员工的使用情况、成本效益、法律合规性进行全面复盘,根据企业战略和市场变化及时调整策略。灵活用工不是降本的捷径,而是管理的升级。它考验的是企业精细化运营能力和风险预判能力。当企业能够游刃有余地驾驭这支力量时,它便不再是潜在的“风险源”,而是驱动企业在不确定性浪潮中稳健航行的“柔性翅膀”。

在灵活用工的棋局中,合规是底线,人性是桥梁,而战略智慧,则是决定企业能否行稳致远的那枚关键棋子。