兼职员工工龄工资怎么算,没出勤还有吗?

在当前灵活用工模式日益普及的背景下,兼职员工已成为企业人力资源结构中不可或缺的一部分。随之而来的是一个愈发凸显的管理议题:兼职员工的工龄工资应如何计算?以及在员工未出勤的日子里,这部分薪酬是否依然发放? 这个问题不仅关乎兼职人员的切身利益,更直接反映了企业的薪酬管理智慧与对人力资源价值的认可程度。它并非一个简单的算术题,而是融合了法律合规性、管理策略与人性化关怀的综合性课题。

首先,我们必须明确一个基本概念:工龄工资,又称年功工资,本质上是对员工长期为企业服务的一种奖励和补偿。在我国现行的劳动法律法规体系中,如《劳动法》与《劳动合同法》,并未强制规定企业必须为所有员工(包括全职与兼职)设立工龄工资。它更多地被界定为企业自主决定的福利性或激励性薪酬组成部分。这意味着,企业是否为兼职员工设置工龄工资,以及如何设置,拥有较大的自主权。然而,这种自主权并非毫无边界。一旦企业在劳动合同、员工手册、内部规章制度或公开的招聘承诺中明确了工龄工资的条款,它就构成了劳动合同的约定内容,企业必须严格履行,否则将承担相应的法律责任。

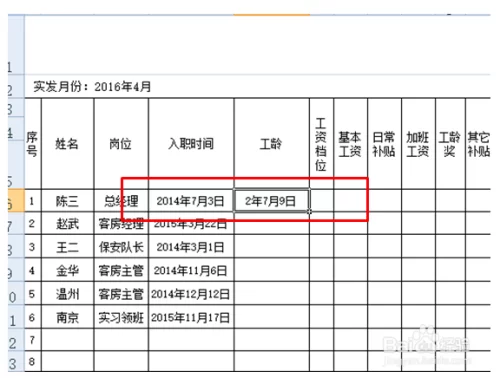

那么,回到核心问题,“兼职员工工龄工资怎么算?”企业通常需要根据自身的经营状况、行业特点以及管理目标,设计出一套清晰、公平且可执行的计算标准。常见的计算方法主要有以下几种:其一,固定额度递增法。即员工每在企业连续服务满一年(或一个约定的周期,如半年),其每月的工龄工资便增加一个固定的金额。例如,约定服务满第一年每月工龄工资为50元,第二年增至100元,以此类推,并可能设置一个封顶金额。这种方法简单明了,易于理解和操作,对员工的激励效果直接。其二,按比例增长法。此方法将工龄工资与员工的某项基础薪酬(如基本工资或岗位工资)挂钩,按服务年限的一定比例进行计算。比如,工龄工资 = 基础工资 × 服务年限 × 1%。这种方式更能体现不同岗位贡献的价值差异,但计算相对复杂。其三,基于时薪的补贴法。对于按小时计酬的兼职员工,部分企业会采用在标准时薪基础上增加“工龄时薪”的方式。例如,工作满一年后,每小时的薪酬在原有基础上增加0.5元。这种方法将长期服务的回报精准地体现在每一次出勤上,激励效果更为即时。无论采用哪种方法,核心在于“连续服务年限”的界定。对于兼职员工,其工作的连续性可能因项目结束、季节性需求等因素中断。企业必须在制度中提前明确,何种情况下的中断被视为服务年限的连续,何种情况会清零重新计算,这是避免未来纠纷的关键。

紧接着,更具挑战性的问题来了:“没出勤还有吗?”这不能一概而论,必须区分员工未出勤的具体原因。科学的处理方式应当是基于人性化管理与制度严肃性的平衡。对于法定原因导致的缺勤,如员工依法享受的法定节假日、带薪年假(若企业为兼职员工提供)、婚假、产假等,在这些本应支付正常工资的假期里,工龄工资作为对员工“身份”和“资历”的认可,理应正常发放,不应扣除。因为此时员工并非无故缺勤,而是在行使法律赋予的权利。对于个人事假,即员工因个人原因申请的无薪假期,处理方式则更为灵活。普遍的做法是,按照实际出勤天数进行薪酬核算。既然事假期间不支付基本工资,那么作为附加福利的工龄工资,通常也会按比例扣除。例如,某员工月工龄工资为100元,当月请了5天事假(按21.75天计薪),则其当月可获得的工龄工资约为 100 × (21.75 - 5) / 21.75。这种按劳取酬的逻辑,易于被大部分员工理解和接受。对于旷工等严重违纪行为导致的缺勤,企业不仅有权扣除当日工资,更有权依据规章制度对工龄工资等福利性待遇进行限制或扣除,甚至作为后续纪律处分的依据。因此,一个完善的薪酬制度,必须对各类缺勤情况下的工龄工资处理办法做出详尽、无歧义的规定,并确保在员工入职时已充分告知并获得其确认。

从企业战略管理的视角审视,为兼职员工设计一套合理的工龄工资方案,其价值远超薪酬数字本身。工龄工资对兼职员工的激励效果是显著且多维度的。首先,它是一种有效的留人机制。在兼职人员流动性普遍较高的市场环境下,工龄工资提供了一种“向前看”的收入预期,让员工意识到长期服务能够带来实在的经济回报,从而降低了“骑驴找马”的意愿,为企业保留了一批经验丰富、业务熟练的骨干兼职力量。其次,它传递了企业的认可与尊重。工龄工资的设立,本身就是一种姿态,表明企业并不将兼职员工视为临时的、可随意替换的“零件”,而是珍视其每一阶段的贡献。这种情感上的满足感与归属感,是单纯的高时薪难以完全替代的。它能有效激发兼职员工的工作热情和责任心,使其更积极地融入团队,提升服务质量。最后,它有助于塑造企业的雇主品牌。一个善待兼职员工、制度透明公平的企业,会在劳动力市场中口口相传,吸引更多优质的人才加入,从而降低招聘成本,形成良性循环。

那么,企业应如何设计一套科学合理的兼职人员工龄工资方案呢?这需要一个系统性的思考过程。第一步,明确目标与定位。企业首先要思考,设立工龄工资是为了降低流失率、激励核心兼职,还是仅仅作为一种普惠福利?目标不同,方案设计的侧重点也会不同。第二步,确定适用范围与门槛。是否所有兼职员工都能享受?还是需要满足一定的条件,如通过试用期、服务满半年或一年?设置一个合理的准入门槛,可以避免资源浪费,并使其激励作用更聚焦。第三步,选择合适的计算模型。结合前面提到的固定额度、比例增长或时薪补贴等方法,选择最符合企业业务模式和成本控制能力的模型。关键在于保持内部公平性和外部竞争力。第四步,制定清晰的操作规则。这包括服务年限的计算规则、不同缺勤情况下的处理细则、工资发放的时间节点等。规则必须尽可能详尽,杜绝模糊地带。第五步,制度化与透明化。将最终的方案以书面形式固化在《员工手册》或《兼职人员管理办法》中,并要求员工签字确认。同时,通过入职培训等方式,确保每一位兼职员工都清楚了解这一制度。最后,定期评估与调整。市场环境和企业自身状况都在变化,薪酬方案也并非一成不变。企业应定期(如每年)对工龄工资方案的实施效果进行评估,根据反馈和数据进行必要的优化调整,确保其持续发挥应有的激励作用。

归根结底,对兼职工龄工资的精细化管理,考验的不仅是企业的薪酬计算能力,更是其人性化管理的智慧与格局。在零工经济日益成熟的今天,劳动关系的边界正在变得模糊,但价值创造与认可的本质亘古不变。将每一位贡献者,无论其工时多寡,都纳入组织的长期价值认可体系,通过清晰、公正、有温度的制度设计回应其“如何计算”与“有无”的关切,这不仅仅是合规操作的要求,更是构建一个稳定、高效且充满向心力的现代化用工生态的深层逻辑所在。一个愿意为兼职员工的“时间”买单的企业,最终赢得的将是员工用“忠诚”与“敬业”投下的信任票。