兼职平台怎么找安全,超几小时工作算违法?

一、火眼金睛:构建安全兼职平台的筛选逻辑

寻找安全的兼职平台,本质上是一场信息甄别与风险评估的过程。它并非依赖运气,而是建立在一系列可执行的判断标准之上。首先,我们必须审视平台的“出身”。一个正规的兼职平台,其运营主体必然是经过工商注册的合法公司,相关信息在国家企业信用信息公示系统中清晰可查。这构成了信任的基石,意味着它受到市场监督管理部门的约束,一旦发生纠纷,我们有明确的追责对象。反之,那些网站简陋、备案信息缺失、联系方式模糊的平台,其风险系数则指数级上升。

其次,用户口碑与市场声望是重要的参考坐标。在社交媒体、求职论坛和第三方评价网站上,搜索该平台的名称,往往能发现大量真实的用户反馈。我们需要关注的不是零星的赞美或抱怨,而是是否存在普遍性的、模式化的负面问题,例如“虚假岗位”、“中介费陷阱”、“工资拖欠”等。如果一个平台频繁被用户曝光同类问题,那么无论其广告做得多么诱人,都应敬而远之。主流的、拥有良好市场声誉的大型招聘网站或专注于垂直领域的兼职平台,通常在岗位审核机制上更为严格,其安全性相对更高。

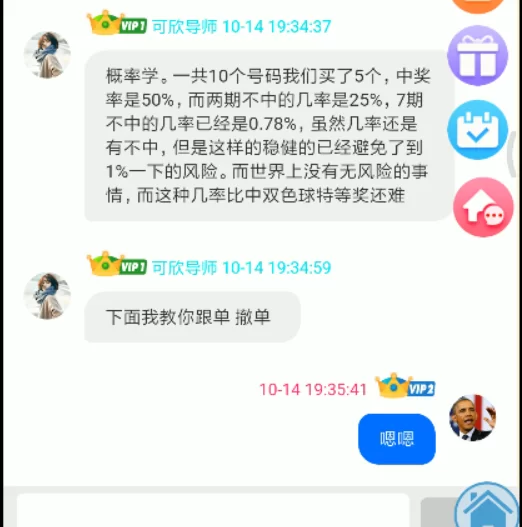

再者,掌握核心的兼职平台防骗技巧是规避风险的关键一步。骗子们的套路万变不离其宗,其核心特征往往表现为:其一,职位描述含糊不清,对工作内容、技能要求语焉不详,却极力渲染“高薪、轻松、日结”的诱惑。其二,在正式上岗前,以任何名义收取费用,如“服装费”、“保证金”、“培训费”、“建档费”等,这都是法律明令禁止的行为。正规的用人单位不会向求职者收取任何与工作相关的费用。其三,要求提供与工作无关的过度敏感信息,如家庭详细住址、银行卡密码、手持身份证照片等,这些信息极有可能被用于非法用途。面对这些“红灯”,我们必须保持高度警惕,果断放弃。

二、法律的尺度:解构“超时”兼职的法律边界

“超几小时工作算违法?”这个问题的答案,隐藏在中国《劳动合同法》关于“非全日制用工”的精确定义中。法律将我们通常所说的兼职,归类为一种灵活的用工形式,即非全日制用工。根据法律规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。

这里的关键词是“平均每日不超过四小时”和“每周累计不超过二十四小时”。这构成了非全日制用工工时规定的核心红线。一旦实际工作时间持续性地超出这个界限,法律上就存在被认定为“全日制用工”的巨大风险。这种认定上的转变,将对双方的权利义务产生颠覆性的影响。对于劳动者而言,这意味着用人单位必须为其缴纳社会保险(尽管实践中存在争议,但法律倾向于此),支付加班费,遵守更严格的解除劳动合同程序,并给予法定节假日等福利。对于用人单位而言,则意味着用人成本的显著增加和责任的加重。

因此,违法与否,不在于某一天偶然加班了几个小时,而在于工作模式是否系统性地突破了非全日制用工的法定框架。例如,雇主要求你每天工作6小时,每周工作5天,这显然已经构成了事实上的全日制劳动关系。此时,即便双方口头约定是“兼职”,在法律上也可能不被支持。劳动者完全有权主张全日制员工应享有的各项权益。这就要求我们在接手一份兼职时,必须对未来的工作时长有清晰的预期和约定,避免陷入“名为兼职,实为全勤”的权益困境。

三、契约精神:兼职合同中的隐形陷阱与注意事项

口头约定在非全日制用工中虽然被法律允许,但其脆弱性在发生纠纷时暴露无遗。“口说无凭”是维权路上最大的障碍。因此,即便是一份简单的书面协议,其价值也远胜于千言万语。在签订任何形式的兼职合同注意事项清单上,应至少包含以下几个核心要素:

- 主体信息: 明确写出用人单位的全称、地址、联系方式,确保其与你面试、沟通的是同一主体。

- 工作内容与地点: 具体描述你的岗位职责,避免使用“领导安排的其他工作”等模糊表述。工作地点也应明确。

- 工作时间与薪酬: 这是重中之重。必须清晰约定每日或每周的工作时长,以及具体的计酬方式(时薪、日薪还是项目制)、薪酬标准、支付周期(法律规定不得超过15天)和支付方式。务必确认薪酬不低于当地规定的最低小时工资标准。

- 合同的起止日期与解除条件: 明确合作期限,并约定双方在何种情况下可以解除合同,是否需要提前通知。

- 安全与保密条款: 根据工作性质,可能需要约定工作期间的劳动安全保护责任以及商业秘密的保密义务。

在审阅合同时,要特别注意那些免除用人单位法定责任、排除劳动者权利的“霸王条款”,例如“工作中发生任何意外,责任自负”、“工资中已包含所有费用,不再支付加班费”等。一旦发现此类条款,应立即提出异议或拒绝签署。对于大学生群体而言,由于社会经验相对较少,更应仔细研读合同条款,必要时可向学校就业指导中心或法律专业人士求助,做好大学生兼职权益保护的第一步。

四、主动防御:当权益受损时的应对与维权路径

即便我们做足了所有功课,依然无法完全排除遭遇不良雇主的风险。当发现自己被超时工作、拖欠薪酬或遭遇其他不公待遇时,慌乱和忍气吞声是最坏的选择。主动、理性的维权是保护自己的唯一途径。

首先,证据意识是维权的灵魂。在日常工作中,要有意识地保留一切可能用到的证据。这包括:兼职合同的文本或截图、与招聘方或主管的沟通记录(微信、QQ、邮件等)、考勤打卡记录、工作成果交付证明、工资发放的银行流水或转账记录。这些碎片化的信息,在关键时刻将串联成一条完整的证据链,让你的主张有据可依。

其次,超时兼职如何维权,可以遵循一个由内到外的升级路径。第一步是与用人单位进行友好协商。清晰、冷静地陈述事实,出示你的证据,提出你的合理诉求。很多时候,纠纷源于误解,通过沟通能够得到高效解决。如果协商无果,第二步是向当地的劳动监察大队进行投诉。这是政府的行政部门,有权对用人单位的违法行为进行调查和处罚。你可以携带证据材料前往投诉,相关部门会依法介入处理。第三步,如果涉及劳动报酬、工伤医疗费等争议,可以向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。仲裁裁决具有法律效力,是解决劳动争议的正式法律途径。对于在校学生,还可以寻求学校的支持,由校方出面与用人单位进行交涉,这往往能起到意想不到的效果。

掌握兼职平台的安全甄别方法,理解法律对工作时间的界定,审慎对待每一份合同,并学会在权益受损时主动出击,这四个环节共同构筑了一道坚实的防线。在兼职这条路上,我们既是价值的创造者,也应当是自己权益最坚定的守护者。唯有如此,我们才能在获得经济回报与实践经验的同时,确保自身的安全与尊严不被侵犯,让每一次兼职都成为人生履历中正向而坚实的积累。