兼职申报个税,算工资薪金还是劳务报酬呢?

当一笔兼职收入打入你的账户,一个现实的税务问题便摆在眼前:这笔钱在申报个人所得税时,究竟应归入“工资薪金”还是“劳务报酬”?这并非简单的文字游戏,其背后涉及的是对个人与支付方之间法律关系的根本定性,并直接决定了税负的轻重与申报的路径。厘清这一问题,是每一位现代职场人或自由职业者必须掌握的财务必修课。

核心的界定标准:从属性是分水岭

要准确判断兼职收入的属性,我们必须穿透金钱的表象,探寻合作关系的本质。税法上对“工资薪金所得”与“劳务报酬所得”的划分,其根本依据源于《劳动法》与《民法典》中对“劳动关系”和“劳务关系”的区分。二者的核心分水岭在于人身和经济上的从属性。

所谓工资薪金所得,其支付对象与单位之间建立的是劳动关系。这种关系具备鲜明的管理特征:个人需遵守单位的规章制度,接受其工作指令、考勤管理和绩效考核,工作时间、地点、方式通常由单位统一安排。个人在经济上依赖于单位支付的固定周期薪酬,且单位需为其缴纳社会保险。简而言之,个人在某种程度上是单位组织架构的一部分,其提供的是“劳动过程”,而非一个独立的、可分割的成果。例如,你在A公司全职上班,同时在公司内部承担了一些额外的项目任务,由此获得的奖金或津贴,即便带有“兼职”色彩,其本质仍属于工资薪金的范畴。

与之相对,劳务报酬所得则源于平等的民事合作关系。在这种关系中,个人是独立的个体,与支付方不存在管理与被管理的隶属关系。个人以自己的专业技能、知识或体力,独立完成一项或几项特定的工作,并交付最终成果。支付方购买的是这项特定的“服务成果”,而非支配个人的工作时间。个人可以自由安排工作进程,使用自己的工具,且通常不受支付方内部规章的约束。典型的例子包括:独立设计师为一家企业完成LOGO设计、外部专家受邀进行一次专题讲座、自由撰稿人提供一篇稿件。这些合作中,个人更像一个临时的“外部供应商”,而非“内部员工”。

税负计算与申报路径的实质性差异

一旦关系被定性,随之而来的税务处理方式便截然不同,这直接关系到个人的最终到手收入和合规风险。

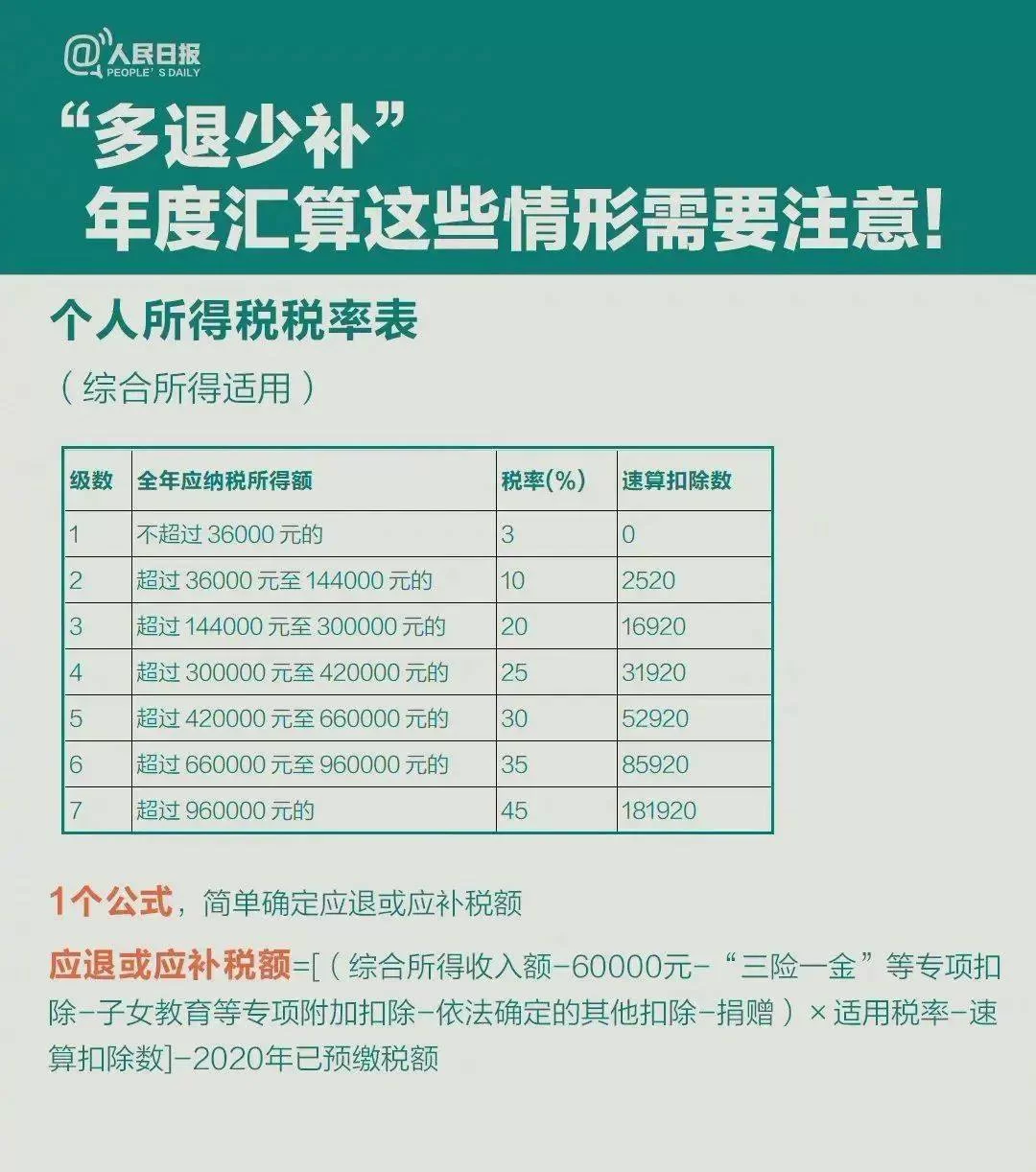

工资薪金属于综合所得的一部分,它与劳务报酬在税务处理上经历了从“旧分类”到“新综合”的演变。根据现行税法,工资薪金按纳税年度合并计算,适用3%至45%的七级超额累进税率。其计算公式为:年度应纳税所得额 = 年度收入额 - 费用六万元 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 依法确定的其他扣除。这种计算方式的核心在于“年度汇算”,它考虑了个人全年的整体负担,通过专项附加扣除(如子女教育、住房贷款利息等)来实现税负的公平与调节。预扣预缴环节,支付方按月或按次计算,但最终需要在次年3月1日至6月30日进行汇算清缴,多退少补。

劳务报酬的处理则更为复杂。在预扣预缴环节,支付方会先扣除一定的费用:每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后,该应纳税所得额适用20%、30%和40%的三级超额累进预扣率。然而,这并非最终税负。在年度汇算清缴时,全部劳务报酬所得需要与工资薪金、稿酬、特许权使用费合并,计入综合所得,再一并按3%至45%的税率计算全年总税额,最后减去已预缴的税额,多退少补。这意味着,对于收入不高的人来说,劳务报酬的预扣率可能偏高,导致年度汇算时产生退税;而对于高收入人群,合并后可能触发更高的税率档次,产生补税。

一个关键的区别点在于专项附加扣除的享受。对于仅有劳务报酬收入的自由职业者而言,在预扣预缴时无法享受专项附加扣除,只能在年度汇算时统一申报扣除。这对于现金流管理提出了更高的要求。

实践中的抉择:如何为自己的兼职收入“画像”?

面对一项具体的兼职工作,如何进行精准“画像”并做出正确选择?可以遵循以下几个判断步骤:

- 审查协议性质:双方签订的是《劳动合同》还是《劳务合同》或《项目合作协议》?前者几乎必然指向工资薪金。后两者则大概率属于劳务报酬。但需注意,仅有合同名称不足为凭,更要看合同条款的具体内容。

- 评估管理强度:对方是否对你的工作过程进行严格管理?是否要求你遵守其考勤制度、汇报工作进度、参加内部会议?管理越强,从属性越高,越可能被认定为工资薪金。

- 分析报酬支付模式:是按月支付相对固定的金额,还是依据项目完成情况或交付成果进行“一事一结”?前者偏向工资薪金,后者是劳务报酬的典型特征。

- 考量社会保险:对方是否为你缴纳社会保险?这是判断劳动关系的“硬指标”,只要存在社保关系,基本即可锁定为工资薪金。

在实际操作中,存在一个常见的模糊地带:个人在主业之外,为另一家公司提供兼职服务。如果这种兼职具有很强的自主性,例如周末独立完成翻译任务,那么应按劳务报酬申报。反之,如果个人被要求像全职员工一样坐班、打卡,那么即便公司以“兼职”名义聘用,在税法上也可能被视同建立劳动关系,其收入应并入工资薪金。特别是当个人在两处以上取得工资薪金时,必须自行选择一处作为主申报单位,另一处的收入在年度汇算时合并计算。

灵活用工趋势下的税务合规新挑战

随着数字经济和平台经济的兴起,灵活用工个人所得税政策正成为社会关注的焦点。网约车司机、外卖骑手、线上教师、平台带货主播等新型职业,其收入定性问题比传统兼职更为复杂。平台与劳动者之间究竟是劳动关系、劳务关系,还是新型的合作关系,目前在法律和税务实践中仍在不断探索和完善。

这种趋势对个人纳税人提出了更高的合规要求。一方面,税务机关正依托大数据技术,强化了对个人收入的监控与核查能力。错误的选择,无论是出于无知还是有意为之,都可能面临补缴税款、缴纳滞纳金甚至影响个人信用的风险。另一方面,这也促使个人纳税人必须主动学习税法知识,树立“纳税光荣、逃税可耻”的观念,将合规申报视为自身职业素养的一部分。

对支付方而言,正确界定合作性质同样至关重要。将本应签订劳动合同的员工错误地归类为劳务人员,以规避社保缴纳义务,是企业用工中的重大风险点。一旦被查实,企业将面临补缴社保、罚款等行政处罚,得不偿失。因此,建立规范的用工和合作流程,保留好合同、付款凭证、成果交付证明等关键文件,是企业管理者和财务人员的必修课。

理解兼职收入的税务属性,远非一项枯燥的法规研究。它是在现代多元就业格局下,个人保障自身合法权益、实现财务规划的重要工具。每一次正确的申报,都是对自身劳动价值的清晰界定,也是对国家税收法治建设的切实贡献。当能够清晰地向自己解释“我的收入为何属于这一类别”时,便意味着已经从一个被动的收入接受者,转变为一个主动、理性的现代职业公民。这份清醒与自觉,将是应对未来更多职业形态与财务挑战的坚实底气。