兼职规范怎么写?党政干部、高校兼职要注意啥?

在当前社会经济形态日趋多元、人才流动日益活跃的背景下,兼职已成为许多专业人士拓展视野、实现价值、增加收入的重要途径。然而,对于身处特定岗位的公职人员,尤其是党政干部和高校教师而言,兼职绝非一件可以随心所欲的个人私事。它直接关联到公权力的廉洁运行、公共资源的公平分配以及社会公众的信任度。因此,深入理解并严格遵守相应的兼职规范,不仅是履职的基本要求,更是保护自身职业安全的“护身符”。探讨如何撰写一份严谨的兼职规范,以及这两类特殊群体在兼职活动中必须警惕的核心要点,具有极强的现实意义和指导价值。

任何规范的生命力都源于其对基本准则的坚守。对于公职人员的兼职管理,其核心准则可概括为三条不可逾越的红线。第一,严禁利益冲突。这是所有规范的基石。兼职行为绝对不能与个人本职工作存在任何形式的利益输送或关联,更不能利用职务上的便利为兼职单位或个人谋取不正当利益。例如,一名负责审批某领域项目的官员,绝不能在该领域的相关企业担任顾问或董事。第二,确保主业优先。本职工作是公职人员的第一责任,任何兼职活动都不得影响、冲击甚至替代其法定职责。考核的标准很明确:是否占用了大量本职工作时间?是否消耗了本应用于完成公共事务的精力?这是一个必须严肃回答的问题。第三,公开透明与审批报备。暗箱操作是滋生腐败的温床。绝大多数兼职行为都需经过严格的审批程序或至少履行规范的报备手续。将兼职情况置于组织和公众的监督之下,是确保其合规性的关键环节。这三条准则共同构筑了公职人员兼职管理的“防火墙”,任何规范的制定都必须以此为出发点。

针对党政干部的兼职规范,其要求最为严苛,体现了对公权力运行最严格的约束。根据《中国共产党纪律处分条例》、《公务员法》以及一系列配套规定,党政干部的兼职行为被划定了清晰的“禁区”与“特区”。*“禁区”主要包括:严禁未经批准在企业或其他营利性组织兼任职务;严禁违规经商办企业,或从事有偿中介活动;严禁在兼职单位领取薪酬、奖金、津贴等任何形式的报酬;严禁利用职权或职务影响为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人从事兼职活动提供便利。这些规定从源头上切断了公权力与市场利益之间的不当链接。而“特区”*则是在极少数、特定且经过严格审批的情况下,允许在社会团体、基金会、民办非企业单位等非营利性组织中兼任职务。但这同样有严格限定,例如兼职数量不得超过一处,且须经任免机关批准,同时不得领取任何报酬。整个党政干部兼职规范体系的核心逻辑,就是最大限度地将干部个人利益与公共职权进行物理隔离,确保其全心全意履行公共服务职责。撰写此类规范时,必须逐条引用法规依据,明确审批主体,细化报备材料,并对违规行为的惩戒措施做出清晰界定,使其具备无可辩驳的权威性和可操作性。

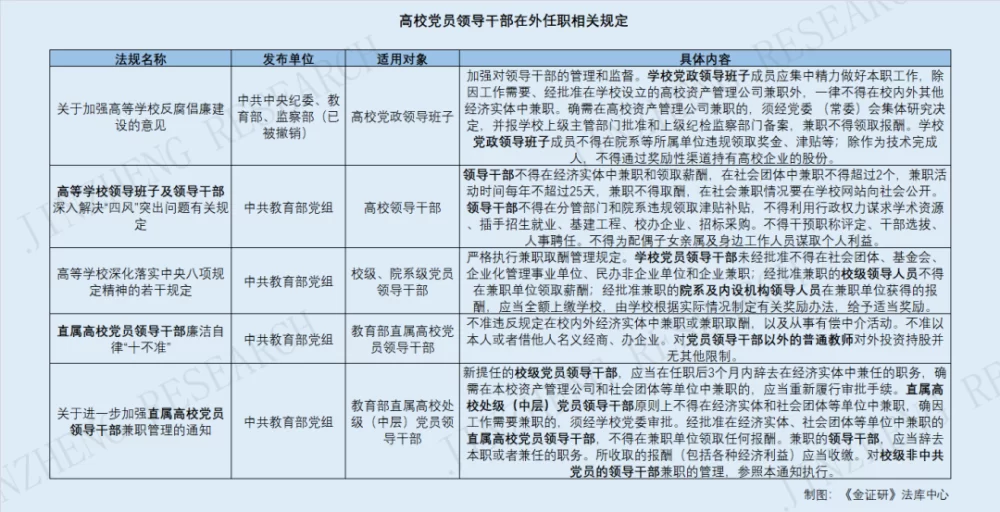

高校教师的兼职管理规定,则呈现出“鼓励”与“规范”并重的特点,旨在促进产学研深度融合,同时防范潜在风险。作为知识密集型群体的代表,高校教师参与社会实践、将科研成果转化为生产力,是国家政策所鼓励的方向。因此,许多高校出台的管理办法,首先会明确支持教师在完成本职教学科研任务的前提下,通过兼职服务社会。但“鼓励”绝不等于“放任”。规范的重点在于:一是时间与精力保障。规定必须强调兼职活动不得影响正常的教学、科研和人才培养工作,通常会对每周或每学期用于兼职的时间做出原则性限定。二是资源使用边界。严禁利用学校的名称、品牌、设备、技术资料、学生资源等无形或有形资产为个人兼职谋利。这是一种明确的“公私分明”要求。三是利益关联声明与审批。教师若在与本人科研方向、教学内容相关的企业兼职,或可能产生重大利益关联的,必须主动向学校申报,由学校学术委员会或相关机构进行利益冲突审查。四是成果归属。在兼职期间产生的知识产权归属问题,必须在事前通过协议进行明确约定,避免日后纠纷。因此,一份完备的高校教师兼职管理规定,应当是一份集激励、约束、服务于一体的综合性文件,既要为教师的合理流动和价值创造“开绿灯”,也要为可能出现的风险“设路障”,实现个人发展与学校、社会利益的共赢。

当个人产生了兼职意向,如何走通公职人员兼职审批流程,便成为将想法付诸实践的关键一步。这一流程绝非简单的“填表交差”,而是一个严肃的、体现组织纪律性的程序。一般而言,它包含以下几个核心环节:首先是个人申请与自我评估。申请人需撰写详尽的兼职申请报告,内容应包括兼职单位的基本情况、兼职的具体职务与工作内容、兼职期限、是否存在利益冲突的声明、以及“不影响本职工作”的个人承诺。这一步是基础,信息的真实性和完整性至关重要。其次是单位初审。所在单位的组织人事部门会对申请材料进行初步审核,重点核查兼职单位的性质、业务范围与申请人本职工作的关联度,并对其兼职的必要性、合规性提出初步意见。接着是上级审批或备案。根据管理权限和兼职的敏感性,申请会被逐级上报至相应的审批机关。审批机关会从更高层面进行权衡,尤其关注是否存在廉洁风险、是否影响干部形象等。最后是结果反馈与动态管理。无论批准与否,都会有正式的书面通知。对于批准的兼职,通常要求定期报告履职情况,并在兼职期满后自动失效。整个过程体现了“个人申请、组织把关、分级负责、全程监督”的原则。理解并尊重这一流程,是每一位希望如何合规开展兼职活动的公职人员必须上好的“必修课”。

归根结底,无论是党政干部还是高校教师,其兼职行为的本质,都是在个人职业发展与社会公序良俗、公共利益之间寻求一种精妙的平衡。规范的制定与执行,正是为了守护这种平衡。它不是为了束缚手脚,而是为了划定清晰的航道,让个人才华与精力能够在安全的边界内,更好地服务于社会,同时也保全个人的职业前程。面对日益复杂的诱惑与机遇,心存敬畏、手握戒尺,将纪律与规矩内化于心、外化于行,才是最明智的选择。因为对于手握公器或肩负育人使命的人来说,清正廉洁的声誉和无可指摘的履历,本身就是最宝贵的、无法用金钱衡量的资产。任何试图逾越红线的行为,最终都可能付出沉重的代价。因此,在考虑兼职之前,不妨先静心自省:这份兼职,是否经得起纪律的审视、时间的检验和良知的叩问?