兼职证明咋开,工作证明能报中级职称吗?

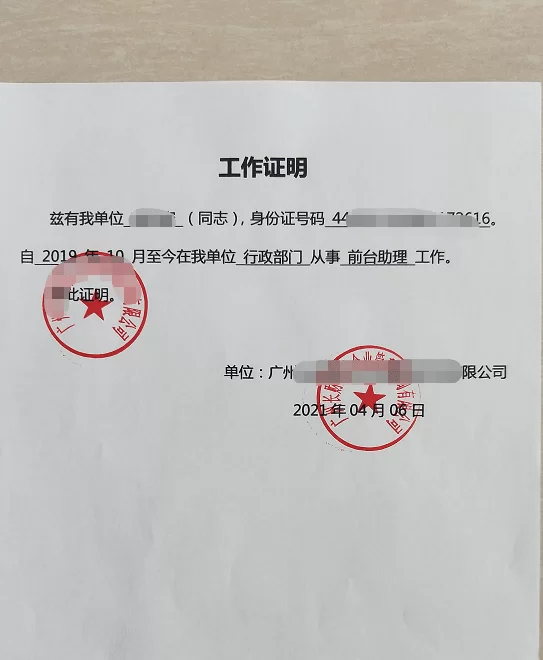

兼职证明怎么开具才有效,是整个问题的逻辑起点。一份具备说服力的兼职证明,绝非简单的“某某曾在我单位兼职”的便条,而是一份需要严格遵循规范、内容详实、能够充分证明申请人专业贡献的正式文件。其有效性体现在几个核心要素上。首先是主体信息的准确性,证明必须由具备合法资质的单位开具,包含单位全称、统一社会信用代码、详细的联系地址及电话,并加盖单位公章或人力资源专用章,这是证明真实性的基石。其次是工作内容的详尽描述,这部分至关重要。不能笼统地写“从事技术工作”,而应清晰列出所承担的具体职责、参与的项目名称、在项目中扮演的角色、使用的关键技术或工具,以及取得的具体成果。例如,一位软件工程师的兼职证明,应明确写出其在某项目中负责后端API开发,使用了Java Spring Boot框架,解决了何种技术难题,为项目带来了何种性能提升。这种量化和具体的描述,才能让评审专家看到申请人的专业能力与实践价值。最后是时间的精确界定,证明中必须明确兼职的起止年月,最好能精确到日,并注明是全职还是兼职性质,以及平均每周的工作时长,这直接关系到后续工作年限的计算。

那么,有了这样一份看似无懈可击的兼职证明,工作证明能用于申报中级职称吗?答案并非一概而论的“能”或“不能”,而是“取决于具体情况”。职称评审在我国实行的是属地化管理与行业分类指导相结合的原则。这意味着,不同地区、不同系列的职称评审政策,对非全日制工作经历的接纳程度存在显著差异。在一些思想观念较为前沿、新兴产业聚集的地区(如部分一线城市的互联网、文化创意产业),评审政策可能更加灵活,更看重申报人的实际项目成果和技术能力,而非仅仅是工作形式。在这些地方,一份内容详实、成果突出的兼职工作证明,完全可以作为有效的佐证材料。然而,在一些传统行业或管理较为严格的地区,评审委员会可能仍倾向于认可连续的、全职的、与社保缴纳记录相对应的工作经历。他们担心兼职工作的稳定性、专业深度以及业绩的真实性难以核查。因此,申报前的第一步,必须是仔细研读所在地人社部门或行业主管部门发布的最新职称评审文件,明确其对工作经历的具体要求,这是决定努力方向是否正确的关键。

由此,我们便触及了问题的核心:非全日制工作经历评职称的认可度。当前,这种认可度正处在一个动态变化的过程中,呈现出一种“有限接纳”的态势。评审委员会的核心关切点,在于如何确保这些经历的真实性、专业相关性与贡献的实质性。他们需要通过材料来判断,这段兼职经历是“打零工”式的浅尝辄止,还是真正深度参与、创造了专业价值的“项目制工作”。因此,提升非全日制工作经历认可度的关键,在于构建一个完整的证据链。单一的兼职证明可能力度不足,你需要将其与其它材料相互印证,形成合力。例如,可以附上与兼职单位签订的正式劳务合同、项目过程中的关键文档(如设计稿、代码提交记录)、项目成果的验收报告或客户评价、甚至是因该兼职工作获得的报酬流水或完税证明。这些材料共同构建了一个立体的、可信的证明体系,向评审专家展示:这段经历是真实的,我的工作是深入的,我的贡献是可衡量的。

在解决了认可度问题后,下一个实操难点便是职称评审中兼职年限如何计算。这同样没有一个全国统一的固定公式。通常情况下,评审委员会不会简单地将兼职时长与全职时长进行1:1的累加。常见的计算方式有几种:一种是折算法,即根据每周的工作时长进行折算。例如,规定每周工作不满40小时的,按实际工作小时数占标准工作时长的比例计算年限。另一种是项目周期法,在某些以项目为导向的行业,可能更看重参与项目的完整周期而非具体工作时间数。只要申报人能证明其在项目关键阶段承担了核心职责,整个项目周期都可能被部分或全部认可。还有一种更严格的最低门槛法,即要求申报前几年必须有一段连续的全职工作经历,此前的兼职经历只能作为辅助参考。了解本地政策的具体计算方法至关重要。申报人可以主动绘制一份个人职业生涯时间轴,清晰地标明每段全职和兼职经历,并按照政策要求进行初步换算,做到心中有数。如果兼职经历复杂多样,可以撰写一份详细的个人情况说明,主动解释各段经历的前后连贯性以及与申报专业的相关性,引导评审专家更好地理解你的职业发展路径。

最后,这个话题自然延伸到了一个更广阔的群体——自由职业者申报中级职称条件。自由职业者可以说是非全日制工作者的“终极形态”,他们的工作经历完全由一系列项目、合同和合作构成。近年来,国家层面已开始重视这部分群体的职称评定需求,多地出台了专门针对自由职业者的职称评审“绿色通道”。虽然具体条件各异,但核心逻辑与前述一致:以成果论英雄。自由职业者无法提供传统的单位证明和社保记录,因此评审更加依赖其作品集、项目合同、成果转化证明、行业标准、专利、发表文章、市场影响力等硬核材料。对于有过兼职经历的职场人来说,自由职业者的申报路径提供了一个极具价值的参考思路:无论工作形式如何,最终能够证明你专业价值的,是你实实在在产出的成果。因此,在每一次兼职或项目中,都有意识地保留和整理这些过程性与结果性材料,不仅是为了应对可能的职称评审,更是为了构建一份强有力的个人职业能力档案。

职场形态的演变,正在深刻地重塑人才评价体系。从质疑兼职经历的含金量,到逐步探索如何科学地评估多元化工作背景下的专业能力,这本身就是一种进步。对于身处其中的个体而言,与其被动等待政策的完全开放,不如主动出击,学会用专业、严谨、有力的方式,去“翻译”和“呈现”自己每一段独特的职业旅程。让每一份兼职证明都不再是一张单薄的纸,而是你专业版图中一块坚实、闪亮的拼图。