副业写作用AI,生成的文章和别人重复怎么识别?

在AI赋能创作的时代,副业写作者享受着效率跃升的红利,但一个幽灵般的挑战也随之浮现:内容雷同。当你满怀期待地将AI生成的文稿发布,却发现自己的心血与网络上的现有文章高度相似,这不仅意味着创作价值的稀释,更可能触及版权的红线。识别并规避这种重复,已成为AI副业写作从业者必须掌握的核心生存技能。这并非简单的技术对抗,而是一场关于创作深度、策略与人性洞察的全面升级。

AI生成内容之所以容易产生重复,其根源在于模型的运作机理。当前主流的AI语言模型,本质上是基于海量互联网数据训练而成的概率性文本生成器。它通过学习文本中的词汇、句式和逻辑模式,来预测下一个最可能出现的词语或句子。这意味着,当输入一个常见主题时,AI倾向于“缝合”它在训练数据中见过的最高频、最通用的表达方式。它像一个博闻强识却缺乏独立思考的学生,能够完美地复述和总结,却难以提出颠覆性的创见或注入独一无二的个人体验。因此,AI的“原创”更多是一种基于现有知识的重新组合,而非从无到有的思想创造。理解这一点,是我们识别和破解内容重复问题的逻辑起点。

要精准识别AI生成文章的重复性,必须构建一套“人机结合”的复合检测体系。首先是人工鉴别,这依赖于写作者自身的专业素养和语感。第一,审视逻辑链条的“顺滑度”。AI生成的文本往往逻辑通顺、四平八稳,但缺少那种源于深度思考的、有时甚至是迂回曲折的论证过程。真正的专家文章常伴有独特的切入视角、反常识的论据或个人化的逻辑跳跃,而AI倾向于构建最“安全”的论证路径。第二,寻找“灵魂的缺失”。仔细品味文风,AI的文字通常是中性的、客观的,缺少作者鲜明的个人印记——那种独特的幽默感、犀利的批判性或温情的关怀。当一篇文章读起来“什么都对,但就是不像人写的”,这便是一个强烈的警示信号。第三,进行深度事实溯源。AI可能会“一本正经地胡说八道”,即“幻觉”现象。在核查其引用的数据、案例或观点时,你可能会发现它们完全不存在,或是被张冠李戴。更重要的是,通过溯源,你可能会发现这些内容的原始出处,从而直接锁定重复的源头。

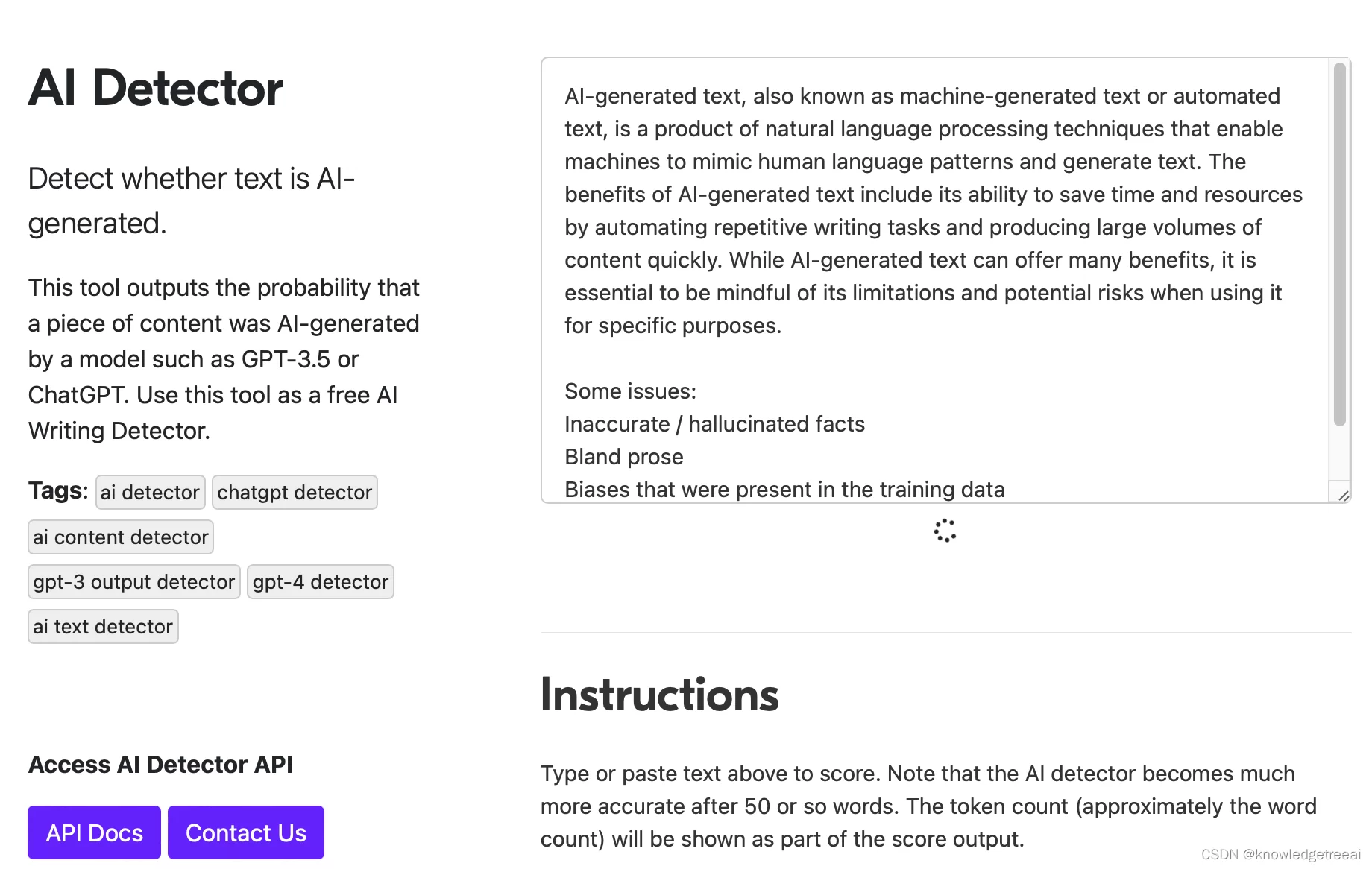

其次是技术工具辅助,它为人工判断提供了客观的数据支撑。第一类是传统的查重工具,如Turnitin、Copyscape等。它们通过比对文本字符串来发现直接复制粘贴的内容。但这类工具的局限在于,它们无法识别经过同义词替换、语序调整后的“洗稿”式重复。第二类是新兴的AI内容检测工具,如GPTZero、Originality.ai等。它们通过分析文本的“突发性”和“困惑度”等指标来判断是否为机器生成。突发性衡量文本的不可预测性,人类写作通常更具突发性;困惑度则衡量模型对下一个词的预测难度。然而,这些工具并非万能,误报和漏报时有发生,尤其对于经过精心修改的AI文本。第三种,也是最简单直接的方法,是搜索引擎片段比对。从你的文章中随机抽取几个你认为最独特、最精炼的句子,加上引号后在搜索引擎中进行精确搜索。如果这些句子完全或大部分出现在其他网页上,那么重复问题便确凿无疑。这三种技术手段各有侧重,结合使用能极大提高识别的准确率。

识别问题只是第一步,更关键的是如何从源头上提高AI写作的原创度,将AI从一个“内容复印机”转变为一个“创意催化剂”。核心策略在于“人机协同”,让人类主导创作方向,AI负责执行和辅助。首要技巧是精细化提示词工程。不要给AI一个宽泛的指令,如“写一篇关于远程工作的文章”。而应提供一个包含独特视角、限定条件和个人要求的“超级指令”,例如:“以一个曾极度享受办公室社交氛围、如今被迫远程工作的项目经理的视角,写一篇关于远程工作如何侵蚀团队凝聚力的深度评论。文章需包含一个虚构但真实可感的案例,并对比三种不同的线上沟通工具在维系团队情感上的优劣。文风要带有淡淡的忧伤和反思。”这样的指令,极大地压缩了AI自由发挥“通用模板”的空间,迫使其在设定的框架内进行更具创造性的生成。

其次,建立“AI初稿+人工精修”的工作流。将AI视为一个超级研究助理和初级写手,用它来完成资料搜集、观点罗列、框架搭建和初稿撰写。这个初稿可能充满了陈词滥调和通用表达,但它为你提供了坚实的“原材料”。接下来的工作,才是人类作者价值的真正体现:注入灵魂。你需要进行深度的二次创作,用自己的语言重构句子结构,插入亲身经历或独家访谈的案例,提出与AI初稿相悖或更深刻的观点,调整文章的节奏和情绪,并最终打磨出带有鲜明个人风格的文字。例如,AI可能告诉你远程工作提高了效率,但你可以补充一个细节:“是的,效率提升了,但我再也无法在茶水间与同事的一次偶然闲聊中,碰撞出那个拯救项目的绝妙点子了。”这种充满人情味的细节,是AI永远无法凭空创造的。

最后,主动拥抱“反AI”写作元素。在文章中刻意增加那些AI难以模仿的成分。比如,复杂的、多层次的比喻;非线性的叙事结构;个人化的情感流露;对某个冷僻概念的深度阐释;甚至是一些语法上不完全规范但极具表现力的口语化表达。此外,积极构建并运用你自己的“知识库”。将你的行业洞察、客户反馈、失败教训、成功经验等独一无二的信息碎片,系统地整理起来,在写作时将它们作为核心论据或案例植入。当你的文章充满了这些独属于你的“数据指纹”时,它就从根本上具备了不可复制的原创性。未来的内容竞争,不再是信息量的竞争,而是思想深度和情感链接的竞争。AI可以提供信息,但思想和情感,永远是人类创作者的领地。

面对AI浪潮,副业写作者的出路并非是与机器赛跑,而是要学会驾驭机器,放大自身的独特价值。内容重复的挑战,恰恰倒逼我们重新思考“写作”的本质——它不是信息的堆砌,而是思想的表达、情感的传递和个性的彰显。当你不再满足于AI生成的“标准答案”,而是致力于用它去探索更广阔的认知边界,去打磨更精妙的语言艺术,去触碰更深刻的人性共鸣时,你所创造的内容便自然拥有了抵御重复的坚固壁垒。你的价值,不在于你能多快地生成一篇文章,而在于你能通过一篇文章,为读者提供多少AI无法给予的独特洞见与情感触动。这,才是AI时代副业写作最坚实的护城河。