员工兼职单位能查到吗?查到后单位咋处理?

员工在外兼职,早已不是什么新鲜事,但它始终是悬在企业管理者心头的一把利剑。它并非一个简单的“是”或“否”的问题,而是牵扯到法律边界、管理智慧、人性洞察与企业风险的复杂命题。当一位核心技术人员频繁迟到,当一位销售人员的业绩毫无征兆地下滑,当公司的保密协议与员工的个人追求发生碰撞,管理者不得不开始思考:员工的兼职单位能查到吗?如果查到了,又该如何处理,才能既维护公司利益,又避免法律风险与人才流失?

首先,我们必须正视员工兼职对公司的影响是多维度且深远的。最直接的冲击是工作绩效的损耗。人的精力是有限的,当一名员工将主要心力投入本职工作之外,其在工作时间的专注度、反应速度和创造性思维必然会打折扣。这不仅仅是“累”的问题,更可能导致项目延期、决策失误、客户满意度下降等一系列连锁反应。其次,也是最致命的风险,在于商业秘密与核心竞争力的泄露。若员工兼职的单位是竞争对手,或是上下游产业链相关企业,那么其无心或有意间的信息传递,都可能给公司带来毁灭性打击。想象一下,一份未公开的产品设计图、一个核心算法的思路、一份关键客户的谈判策略,都可能通过兼职的“灰色渠道”流出。此外,兼职还可能引发利益冲突、占用公司资源、损害雇主品牌形象,甚至在团队内部制造不公平感,侵蚀企业的信任根基。因此,对员工兼职问题的关注,绝非小题大做,而是企业风险管理的内在要求。

那么,回到那个核心问题:员工兼职单位如何发现?这需要管理者具备侦探般的敏锐与律师般的严谨,但前提必须是合法合规。调查的手段绝非天马行空,而是要遵循一个由浅入深、由内而外的逻辑链条。第一步,也是最基础的,是审视内部的制度与合同。公司的《员工手册》或《劳动合同》中,是否明确了关于兼职的限制性条款?例如,是否规定员工不得从事与公司业务相冲突的兼职,或任何兼职都需要提前报备并获得批准?这些白纸黑字的约定,是后续一切处理的合法性基石。第二步,是基于日常管理的观察与数据分析。一个人的异常行为往往是内心状态的外部投射。例如,员工是否在工作时间频繁处理私人事务、使用私人电脑或手机处理敏感工作、经常性地以“家中有事”、“身体不适”等模糊理由请假或早退?这些行为本身不能直接证明兼职,但足以构成需要进一步关注的“疑点信号”。通过CRM系统、项目管理工具等后台数据分析,员工的工作产出、在线时长、响应效率等量化指标的变化,也能提供客观的参考依据。

当内部观察积累了一定疑点,就需要转向对外部信息的审慎核查,这也是回答“如何查员工是否在外兼职”的关键环节。这里必须划出一条清晰的红线:一切调查都需在公共信息领域进行,严禁侵犯员工个人隐私。最常用的渠道是职业社交网络,如领英(LinkedIn)、脉脉等。许多专业人士会在这些平台上更新自己的职业经历,有时甚至会主动展示自己参与的多个项目或担任的多种角色。通过搜索员工的姓名,有时会有意想不到的发现。其次,是公开的社交媒体信息。在朋友圈、微博、抖音等平台,员工可能会无意中透露自己的工作状态、合作伙伴或参与的活动。例如,一张在某公司办公室背景下的自拍、一句为新项目启动而欢呼的文案,都可能成为线索。再次,是行业口碑与人脉网络。在一些联系紧密的行业里,消息的传播速度极快。通过行业内的朋友、合作伙伴甚至前员工,有时也能侧面了解到一些信息。需要强调的是,通过匿名举报获取的信息必须格外谨慎地对待,核实其真实性是首要前提,避免被恶意利用。整个调查过程,应是悄无声息的“证据拼图”,而非大张旗鼓的“公开审判”。

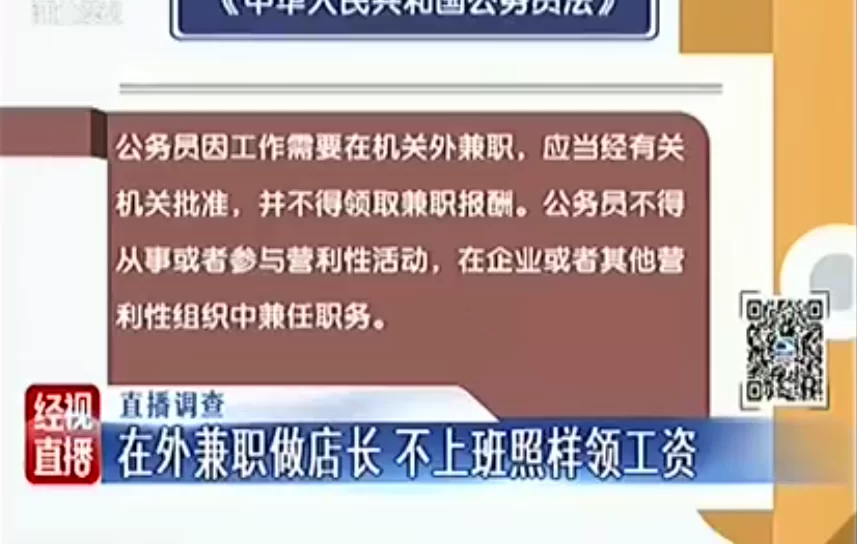

一旦掌握了相对确凿的证据,便进入了更为关键的阶段:发现员工兼职怎么处理合法?这考验的是管理者的法律素养与沟通艺术。简单粗暴地“一开了之”,往往不是最优解,甚至可能引发劳动仲裁,让公司陷入被动。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定,用人单位可以单方解除劳动合同的情形之一,是劳动者“严重违反用人单位的规章制度”。因此,处理的合法性取决于三个核心要素:一是公司制度本身是否合法有效(即经过民主程序制定并已向员工公示);二是员工的行为是否确实构成了对制度的“严重违反”;三是公司是否有充分的证据来证明这一点。在处理流程上,建议采取“三步走”策略:第一步,沟通与警告。与员工进行一次正式的、一对一的坦诚沟通。沟通的目的不是指责,而是核实情况、了解动机。员工为何要兼职?是薪酬待遇无法满足生活需求,还是对现有工作缺乏成就感,或是纯粹为了发展个人兴趣?了解背后的原因,是找到解决方案的关键。在核实事实后,向其明确重申公司的规章制度,指出其行为的严重性和潜在风险,并出具书面的《警告通知书》,要求其在规定期限内予以改正,即终止兼职行为。

第二步,评估与抉择。在发出警告后,观察员工的态度和行为变化。如果员工积极配合,主动终止了兼职,并表现出回归本职工作的意愿,那么可以考虑给予一次改过的机会,毕竟培养一名优秀员工的成本远高于招聘新人。但前提是该兼职行为尚未对公司造成实际损失。如果员工对警告置若罔闻,拒绝整改,或者其兼职行为已经对公司造成了实质性的、重大的损害(如泄露核心商业机密、抢夺公司客户等),那么公司便掌握了启动解除合同的有力证据。此时,应果断收集并固定所有相关证据,包括规章制度、劳动合同、兼职证据、沟通记录、警告通知书等,形成完整的证据链。第三步,执行与善后。在证据确凿、程序合规的前提下,依法向员工送达《解除劳动合同通知书》,明确解除原因及法律依据,并为其办理离职手续。整个过程要做到有理、有据、有节,即便走到对簿公堂的一步,也能立于不败之地。

然而,最高明的管理,并非在于事后如何精于“灭火”,而在于事前如何善于“防火”。员工兼职现象的背后,往往映射出企业管理存在的某种“真空”。是薪酬体系缺乏竞争力,导致员工为生计所迫?是职业发展通道狭窄,让员工看不到成长的希望?是工作内容枯燥乏味,无法激发员工的内在驱动力?还是企业文化缺乏包容与信任,让员工不敢坦诚自己的追求?因此,与其投入巨大精力去“堵”,不如思考如何去“疏”。建立开放、透明的沟通机制,鼓励员工表达诉求;设计更具激励性的薪酬福利与职业晋升体系,让员工能与企业共同成长;尝试推出内部创业项目、岗位轮换、技能培训等计划,将员工的“第二职业”热情引导到企业内部来。甚至,对于某些与主营业务无冲突、且能为员工带来新技能、新视角的兼职,企业是否可以探索建立一套合规的申报与审批机制,在可控范围内予以允许?这不仅是管理模式的创新,更是对新时代人才价值观的尊重与顺应。

归根结底,处理员工兼职问题,是一场关于企业控制力与员工个人自由度的博弈,更是一场对企业组织健康度的深度检验。真正的管理智慧,不在于如何精准地揪出每一个“兼职者”,而在于构建一个让员工无需、不愿、也不敢因兼职而损害公司利益的健康生态。在这个生态里,员工的付出得到合理的回报,他们的才华有展示的舞台,他们的梦想能与企业的发展同频共振。当企业本身成为了员工实现自我价值的最佳平台时,兼职,自然就不再是一个令人头疼的难题。