国企人员兼职取酬规定和子公司兼职允许吗?

国有企业人员的兼职取酬问题,一直是企业管理与纪检监察领域高度关注的焦点,它不仅关乎国有资产的安全与运营效率,更触及到国企从业人员的职业纪律与廉洁底线。随着现代企业制度的深化和市场经济的多元化发展,人员流动与价值实现方式日趋复杂,对国企兼职行为的规范也提出了更高要求。这其中,一个尤为典型且充满争议的话题便是:国企人员能否在子公司兼职?这一问题的答案绝非简单的“是”或“否”,而是深嵌于一套严密的政策法规体系之中,需要从权限、程序、性质、后果等多个维度进行系统性的剖析。

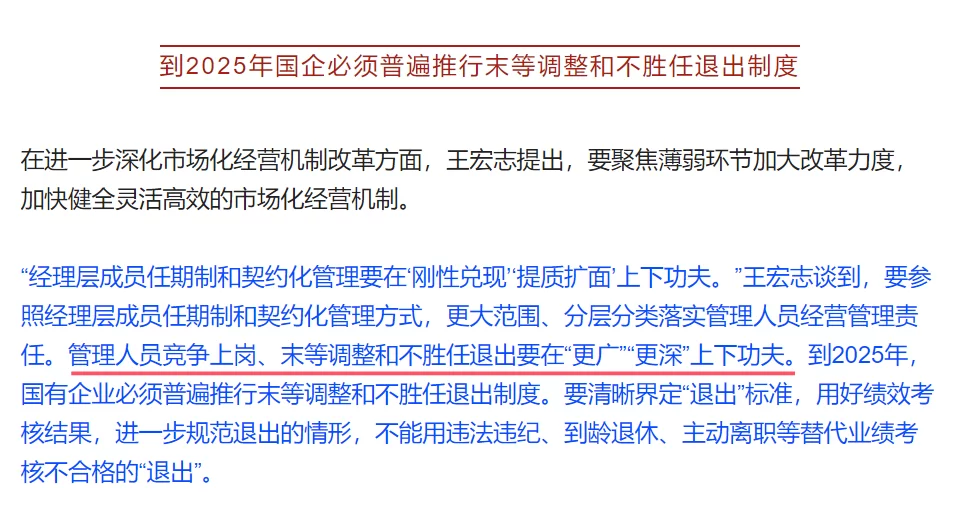

首先,我们必须明确国企人员兼职取酬的顶层设计与管理基调。我国关于公职人员及国有企业领导人员兼职的规定,核心精神在于“从严管控、防止利益冲突”。无论是《中国共产党纪律处分条例》中关于党员干部违规兼职取酬的处分条款,还是《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》中明确的“不得未经批准兼任本企业所出资企业或者其他企业、事业单位、社会团体、中介机构的领导职务,不得经批准兼职后擅自领取薪酬及其他收入”的要求,都划定了不可逾越的红线。这套管理体系的基本逻辑是,国企人员,尤其是担任一定领导或管理职务的人员,其首要职责是对国有资产负责,其精力与忠诚度应聚焦于本职岗位。任何形式的兼职,如果未经正当程序审批,或者其目的在于获取额外报酬,都可能引发职务侵占、利益输送、不公竞争等一系列风险。因此,理解国企兼职问题,必须先确立这一“审批前置、禁止取酬”的根本原则。

那么,在这一原则框架下,国企员工到子公司兼职的合规性该如何界定?子公司的身份特殊性在于,它与母公司同属一个集团体系,存在天然的关联关系。这种关联性既是兼职可能被允许的“柔性”空间,也是风险积聚的“高危”地带。通常情况下,我们可以将国企人员在子公司的兼职行为分为几种典型情形来审视。第一种是组织委派或任命。当母公司因工作需要,将某名员工正式任命或委派到子公司担任特定职务时,这并不属于传统意义上“兼职”的范畴,而是一种正式的工作调动或任职安排。在这种情况下,该员工的劳动关系、薪酬发放主体、绩效考核主体均相应转移至子公司,其所有收入都是合法合规的劳动报酬,与“违规兼职取酬”有着本质区别。关键在于这种任命必须履行正规的组织程序,有明确的任命文件,并在人事、财务等环节清晰备案。

第二种情形则更为复杂,即员工在保留母公司职位和薪酬的同时,在子公司担任非实体的、顾问性的或挂名的职务。这正是监管的重中之重。按照规定,此类兼职行为必须履行严格的报批程序。员工需向母公司党委、组织人事部门或董事会提交书面申请,详细说明兼职的理由、所在子公司的基本情况、拟任职务、职责范围、工作期限,并必须作出“不取酬”的郑重承诺。审批机构需要从多个角度进行审慎评估:该兼职是否与本职工作存在利益冲突?是否会分散其在本职岗位上的精力?是否存在利用母公司资源为子公司谋利的不当可能?只有在确认不存在上述风险,且该兼职确实对集团整体业务发展有积极意义时,才可能获得批准。即便获得批准,其兼职行为也将被纳入常态化的监督范围,一旦发现违规取酬行为,将立即启动问责程序。

第三种情形是隐性的、事实上的兼职。这是最典型的违规行为。例如,某员工名义上在母公司上班,但长期、固定地为子公司提供核心技术服务或管理支持,而薪酬却由子公司通过“咨询费”、“项目费”等名目变相支付。这种行为试图通过复杂的财务操作规避监管,但实质上已构成严重的违规兼职取酬。它不仅违反了财经纪律,更容易导致国有资产利益的隐性流失,是纪检监察部门重点打击的对象。随着大数据、跨系统税务核查等技术的应用,这类“隐形”兼职行为被识别和查处的风险正越来越高。

一旦触碰了违规兼职取酬的红线,其后果是极其严重的。根据违规情节的严重程度,处分措施呈现出由轻到重的梯度化特征。对于情节较轻者,可能面临组织处理,如通报批评、诫勉谈话、责令辞职等。对于情节较重者,将依据《中国共产党纪律处分条例》等规定,给予党纪政务处分,包括警告、记过、降级、撤职乃至开除公职。更关键的是,所有通过违规兼职获得的不正当经济利益,必须全额退缴,这不仅是经济上的惩罚,更是对其行为非法性的最终定性。在极端情况下,如果兼职行为与职权滥用、利益输送等行为交织,还可能涉嫌构成贪污、受贿等刑事犯罪,届时将面临法律的严惩。这种纪法衔接的惩戒机制,形成了强大的震慑力,警示着每一位国企从业人员必须心存敬畏、行有所止。

面对严格的制度约束,国企人员是否就完全失去了通过其他渠道实现个人价值的可能?答案也并非绝对。关键在于理解并践行“合规”二字。想要合规地开展兼职工作,首要前提是彻底的透明与坦诚。任何形式的兼职意向,都必须第一时间向组织报告。其次,必须精准识别兼职的性质。国家是鼓励和支持专业技术人员在不影响本职工作的前提下,从事与其专业相关的、非营利性的学术、技术交流活动的。例如,参与行业协会的非领导职务工作、担任学术期刊的匿名审稿人、进行公益性的技术讲座等。这些活动不仅允许,而且往往受到鼓励,但前提同样是需要报备,并且坚决不能从中获取报酬。最后,个人需要建立清晰的“防火墙”。在从事任何兼职活动时,必须有意识地避免动用本职工作中获取的任何资源、信息或影响力,确保个人行为与单位身份完全脱钩,真正做到公私分明。

展望国企治理的未来,对人员兼职的管理将呈现出更加精细化、智能化的趋势。一方面,制度规定将持续完善,针对平台经济、零工经济等新业态下可能出现的兼职形态,制定更具前瞻性的指引。另一方面,监督手段将不断升级,依托信息化系统,实现对人员、薪酬、项目等多维度数据的交叉比对与动态监测,让违规行为无处遁形。对于国企管理者而言,建立健全兼职管理的内控流程,既是履行主体责任的体现,也是保护干部、防范风险的必要举措。对于广大国企员工而言,深刻理解兼职背后的纪律逻辑与法律边界,将“合规”内化为一种职业习惯和行为自觉,则是在新时代背景下行稳致远、实现个人与组织共同发展的唯一正道。这不仅是对规则的遵守,更是对职业精神与个人品格的锤炼。