国家事业单位员工下班兼职引流做抖音能获益吗?

首要且无法回避的问题,便是国家事业单位员工抖音副业合规性。根据《中华人民共和国公务员法》等相关法规,公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这一条红线清晰而明确,意味着任何以个人名义直接、大规模地进行商业变现的行为,如直播带货、开设付费社群等,都处于高风险地带。然而,法律的界定并非一刀切,其核心在于“营利性活动”的认定。在抖音上分享个人兴趣爱好、专业知识,即便获得了一定的流量收益或微薄的创作激励,是否等同于“经商”?这在实践中存在着一定的模糊地带。关键在于行为的性质与规模。如果一个事业单位员工的抖音内容,始终围绕其专业领域进行科普,例如法律从业者解读民法典、教师分享教育心得,且并未利用职务之便为自己或特定第三方谋取利益,那么其行为的“非营利性”色彩就更浓。反之,如果内容充斥着商业推广,频繁引导至第三方购物链接,或以公职身份为个人产品背书,那么踩线的可能性就极大。因此,合规性的第一道关,在于对自身行为性质的清晰认知与严格把控。

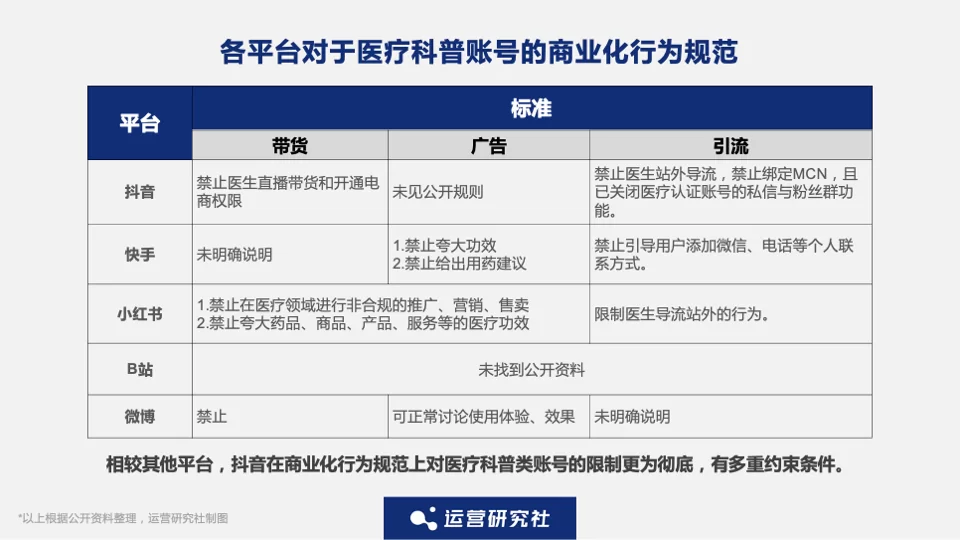

在厘清合规性的基础上,我们再来审视事业单位员工抖音变现渠道的可能性。传统的抖音变现模式,如直播带货、广告商单、知识付费、流量分成等,对于体制内员工而言,风险等级各不相同。直播带货无疑是风险最高的一项,它几乎等同于开设线上店铺,与“不得从事营利性活动”的规定直接冲突。广告商单同样敏感,收取费用推广产品或服务,很容易被定性为商业合作,这与兼职取酬的性质类似,是绝大多数单位明令禁止的。相对而言,知识付费和流量分成则存在一定的探讨空间。例如,将多年积累的专业知识制作成系列课程,通过平台进行售卖,这属于智力成果的转化,而非简单的商业倒卖。但即便如此,收益的申报与合法性仍需咨询单位人事或纪检部门。平台流量分成,即基于播放量的平台奖励,金额通常较小,若能主动、如实申报,可能被视为合法的稿酬收入。但所有这些渠道都指向一个共同的前提:低调、透明、不越界。任何试图“打擦边球”或隐瞒收入的想法,都是对个人职业生涯的极不负责任。

因此,对于大多数寻求突破的体制内员工而言,更智慧的路径是重新定义“获益”的内涵。与其将目光局限于直接的经济回报,不如将抖音视为一个放大个人价值、提升综合能力的工具。这里的“获益”更多地体现为无形资产的增值。首先,是个人品牌的塑造。通过持续输出某一垂直领域的优质内容,可以让你在圈层内建立专家形象,这种影响力本身就是一种宝贵的资源,可能在未来的职业发展中发挥意想不到的作用。其次,是能力的全面锻炼。运营一个抖音账号,涉及内容策划、文案撰写、视频拍摄剪辑、数据分析、用户互动等多个环节,这些新技能的培养,不仅能丰富个人履历,更能反向赋能主业工作,提升沟通表达与信息整合能力。最后,是社会价值的实现。事业单位员工掌握着大量有价值的公共政策、民生服务信息,通过抖音这一大众平台,用通俗易懂的方式进行解读和传播,本身就是一种服务社会、引导舆论的积极行为,这完全符合社会主义核心价值观的要求,是一种更高层次的“获益”。

要实现这种无形资产的获益,精准的体制内员工抖音账号定位技巧至关重要。定位错误,方向跑偏,一切努力都将付诸东流。第一个原则是“去身份化,重专业化”。切忌在账号名称、简介和内容中直接暴露具体单位、职务级别,这会带来巨大的风险。正确的做法是,强调你的专业背景和知识领域,比如“考公十年的老学长”、“懂财税的玲姐”,而非“XX局的张科长”。第二个原则是“内容垂直,价值至上”。选择一个你真正擅长且与公共利益相关的领域深耕,如法律科普、健康养生、家庭教育、历史人文、地方文化等。内容创作必须以提供真实、有用的价值为出发点,杜绝娱乐至死和哗众取宠。第三个原则是“安全第一,远离红线”。坚决不谈论涉密信息、不评论未公开的时政、不参与社会热点争议、不抱怨工作内容。内容创作应始终保持客观、中立、积极的基调,将账号打造成一个清流般的知识分享空间。一个成功的体制内账号,粉丝关注的应该是你输出的价值,而不是你的身份标签。

最后,必须正视公务员做抖音兼职的风险与规避。除了前述的法规风险,还存在精力分配的风险。事业单位的工作本身压力不小,若副业投入过多时间,势必影响主业表现,引发领导的负面看法,得不偿失。规避之道在于高效的时间管理,利用碎片化时间构思创意,集中业余时间完成制作,形成一套标准化的工作流。更大的风险在于身份暴露后的舆论压力。一旦账号走红,身份被“人肉”出来,任何一点言行不当都可能被放大,不仅影响个人,甚至可能波及所在单位的声誉。因此,从一开始就要有匿名运营的自觉,保护好个人隐私,同时在内容上做到无可挑剔。最根本的规避策略,是保持沟通与坦诚。在决定启动抖音账号前,若条件允许,最好能向单位相关部门进行非正式咨询,了解单位的内部纪律和态度。运营过程中,若获得收益,务必按规申报。唯有将一切置于阳光下,才能最大程度地消除潜在隐患。

这条道路并非为所有人铺就,它考验的不仅是才华与毅力,更是智慧与分寸感。它更像是在钢丝上行走,而非在高速公路上驰骋,每一步都需小心翼翼,时刻保持平衡。对于那些真正有能力、有情怀、有定力的体制内员工来说,抖音或许不是通往财富自由的捷径,但它完全可以成为实现个人成长、服务社会大众的独特舞台。其最终的获益,或许并非银行账户上增长的数字,而是内心世界的丰盈与综合素养的跃迁,是一个更强大的自己,能更好地在体制内发光发热,为公共利益贡献独特的价值。这,或许才是这场探索最值得追求的答案。