大学生兼职被骗案例,卖校园卡会涉及诈骗吗?

“卖校园卡是诈骗吗?”这个问题,在每年的开学季和求职高峰期,都会在各大高校的论坛和社群中反复出现。它像一根看不见的刺,扎在许多希望通过兼职减轻家庭负担、锻炼社会能力的大学生心头。简单直接的答案是:卖校园卡本身不是诈骗,但它已然成为兼职骗局的高发区,一个精心包装的陷阱。许多所谓的“校园卡代理”兼职,其本质并非销售,而是利用大学生的身份与信任,进行着游走在法律边缘甚至公然违法的欺诈活动。理解其间的区别,认清其中的风险,是踏入社会前至关重要的一课。

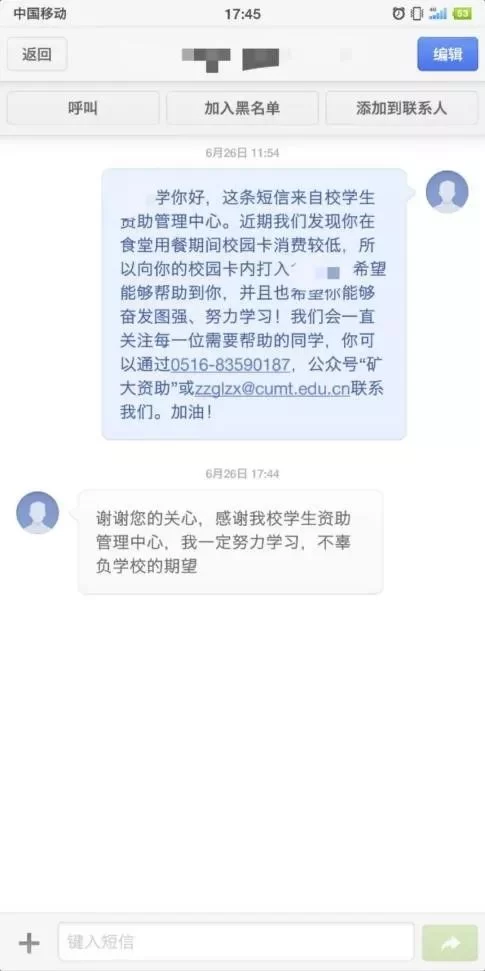

我们必须首先厘清一个核心概念:正当的校园卡推广与诈骗性的代理骗局有何不同。正规的运营商,如中国移动、联通、电信,为了拓展市场,确实会招募在校学生作为校园代理,这是一种合法的劳务关系。其特点是:代理与运营商或其授权的正规分销商签订明确的合作协议或劳动合同,有底薪或按实际售出张数结算的清晰提成,工作内容仅限于推广和办理业务,通常不需要代理垫付大量资金,更不会要求代理去发展“下线”。然而,骗局则完全是另一番面貌。它往往以“高薪”、“轻松”、“时间自由”为诱饵,将招聘信息散布在兼职群、朋友圈甚至宿舍楼下。当你联系上“招聘经理”后,他会热情地向你描绘一个“月入过万不是梦”的蓝图,但其商业模式的核心却并非销售电话卡本身,而是让你去“拉人头”。

这种“拉人头”的模式,正是大学生兼职卖卡骗局的核心所在,也是其最大的陷阱所在。它通常分为几个层次。第一层,是“入门费”或“押金”陷阱。骗子会以“代理资格认证”、“材料费”、“工服费”等名目,要求你先交纳一笔从几十到几百元不等的费用。这笔钱一旦交出,便如同石沉大海,对方会以各种理由拖延、推诿,最终将你拉黑。第二层,是“金字塔”式的层级陷阱。这是更深层次的骗局,骗子会告诉你,除了卖卡提成,更大的收益来自于发展你的同学、朋友成为你的“下线代理”,你可以从他们的业绩中抽取“管理费”。这实际上已经具备了传销的典型特征。你为了收回成本并赚取利润,不得不去说服身边的人加入,从而在不知情中成为骗子的“帮凶”,将一个骗局在校园内几何级数地扩散开来。第三层,也是最危险的一层,是个人信息与金融账户的陷阱。在某些极端案例中,骗子会以“统一办理薪资卡”、“方便财务结算”为由,要求你提供身份证照片、银行卡号、甚至手机SIM卡账户的验证码。这背后隐藏着的风险,远超被骗几百块钱。你的个人信息可能被用于注册虚假公司、进行网络贷款,甚至成为洗钱的通道。一旦涉及其中,你将可能卷入严重的金融和法律纠纷。

谈及法律风险,我们必须严肃地指出“校园卡代理风险”中的刑事责任问题。许多学生认为,自己只是受害者,即便被骗了钱,也只是经济损失。这种想法是极其危险的。根据我国《刑法》相关规定,特别是“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)的界定,如果你明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,即可构成此罪。在卖卡骗局中,当你被要求提供自己的银行卡、电话卡,并收取一定“租金”或“好处费”时,你实际上就已经在为潜在的电信诈骗、网络赌博等犯罪活动提供工具。即便你声称自己“不知情”,司法机关也会根据常理、交易模式等综合判断你是否“应当知道”。因此,参与此类兼职,不仅可能让你血本无归,更可能让你的人生背上无法抹去的污点。这绝非危言耸听,而是近年来已发生多起的真实案例。

那么,面对花样翻新的骗局,我们如何识别校园卡诈骗,保护自己?这里提供一套行之有效的“火眼金睛”识别法。首先,审视招聘信息本身。凡是薪资待遇高得离谱,与工作内容严重不符的,例如“日结500,只需发发朋友圈”,基本可以判定为骗局。其次,关注入职流程。任何要求在正式工作前先缴纳各种费用的,都要果断拒绝。正规公司招聘不会收取员工的押金或培训费。再次,警惕“发展下线”为核心的业务模式。如果一个兼职的重心不是让你推销产品,而是让你不断地去招募新的代理,那么它离传销就不远了。此外,务必核实对方身份。要求对方提供公司的全称、营业执照、与运营商的合作授权文件,并通过天眼查等企业信息平台进行核实。最稳妥的方式,是直接前往学校周边的运营商官方营业厅进行咨询,了解他们近期是否有校园代理招聘计划,官方渠道的信息永远是最可靠的。最后,也是最重要的一点,守住个人信息和金融安全的底线。身份证、银行卡、支付密码、短信验证码,这些都是你的“第二生命”,绝不能以任何理由提供给兼职方。

从更深层次的社会心理角度看,大学生群体之所以容易陷入校园电话卡兼职陷阱,有其复杂的原因。一方面,大学生群体普遍存在对经济独立的渴望和对社会经验的追求,这种积极向上的心态本身无可厚非,但同时也使其成为不法分子眼中“急于求成”的目标。另一方面,校园环境相对单纯,学生们普遍缺乏对复杂社会运作的认知,尤其是对商业欺诈、金融犯罪和法律风险的免疫力较低。骗子正是利用了这种信息不对称和经验上的“软肋”,通过精准的话术和伪善的关怀,一步步击破学生的心理防线。他们往往以“学长学姐”的身份出现,拉近与你的距离,降低你的戒心,使得整个骗局更具迷惑性。因此,对大学生而言,兼职不仅是赚取零花钱的方式,更是一门需要审慎对待的社会实践课,其核心是学会如何评估风险、保护自我。

倘若不幸已经身陷骗局,或者身边同学遭遇了此类情况,正确的应对措施至关重要。第一步,是立即停止所有与骗子相关的活动,包括不再发展任何下线,不再支付任何费用,并保存好所有证据,如聊天记录、转账凭证、对方账号信息、招聘启事截图等。第二步,不要因为觉得金额小或感到羞愧而选择沉默。应立即向学校辅导员、保卫处或学生处报告,寻求学校的帮助和支持。学校方面有责任和经验来处理这类事件。第三步,若涉及金额较大或个人信息泄露,应毫不犹豫地拨打110报警,并向当地公安机关报案,将所掌握的证据全部提交。最后,还可以在相关的网络兼职平台、社交平台进行举报,防止更多人受骗。及时、果断的行动,不仅能最大限度地挽回损失,也是阻断犯罪链条、履行公民责任的表现。

在人生的这个阶段,每一次选择都是一次学习,每一次经历都是一次成长。面对充满诱惑的兼职世界,保持一份清醒的怀疑,坚守一份对规则的敬畏,或许比盲目地抓住一个看似光鲜的机会更为重要。校园卡本身只是一种通讯工具,但当它与“高薪代理”、“发展下线”等概念捆绑时,就可能演变为吞噬青春与未来的陷阱。真正的能力提升,源于脚踏实地的努力和对风险边界的清晰认知,而非投机取巧的幻想。学会辨别真伪,守护好个人信息与财产安全,这门功课的分数,将远比任何兼职赚来的零花钱更加宝贵。