干部副业算违规吗?这6类不能干,哪些能干?

在当前社会经济环境下,关于“干部副业”的讨论日益增多,这背后既有公职人员对提升生活品质的现实需求,也夹杂着对纪律红线的审慎与困惑。干部副业并非一个简单的“能”或“不能”的二元选择题,而是一个需要精准界定、审慎对待的复杂议题。其核心在于如何平衡个人发展权利与公职人员所肩负的公共责任,确保任何兼职或副业活动都不损害公共利益、不与职务产生冲突、不玷污政府形象。要厘清这个问题,必须回归到具体的党纪国法框架内,深入探究其背后的逻辑与边界。

纪律的刚性约束:为何要对干部副业设限?

对干部从事副业的严格限制,其根本出发点在于维护公权力的廉洁性与公信力。公职人员,特别是党员干部,手中掌握着一定的公共资源和权力,其身份具有天然的公共属性。倘若允许其无限制地从事商业活动或兼职,极易滋生利益冲突。例如,一名市场监管部门的干部若私下经营餐饮企业,如何保证其在执法过程中的公正性?一名掌握项目审批信息的干部若参与相关领域的投资,又如何避免内幕交易的嫌疑?因此,从源头上切断权力与利益勾连的可能,是设立“副业禁区”的首要考量。这既是对干部自身的保护,也是对人民群众负责的体现。我国《公务员法》明确规定,公务员不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。《中国共产党纪律处分条例》也对党员干部违规经商办企业、兼职取酬等行为作出了明确的纪律处分规定。这些法规共同构筑了一道坚实的防火墙,旨在确保公职人员将全部精力投入到为人民服务的主责主业中,防止因个人私利而分散精力、甚至滥用职权。

六大禁区:不可逾越的“高压线”

具体而言,哪些行为被明令禁止?综合相关法规与纪律要求,以下六类是干部绝对不能触碰的“高压线”。其一,违规经商办企业。这是最常见也是最典型的违规行为。无论是个体经营、合伙开办公司,还是入股他人企业,只要是以营利为目的的商业活动,都在禁止之列。这包括了开网店、做微商、经营实体店铺等看似“微小”的商业行为,只要具有持续性和营利性,就可能构成违规。其二,违规兼职取酬。干部未经批准,不得在各类经济实体、社会团体等单位中兼任职务,更不得领取报酬、补贴或奖金。即使是一些学术性、荣誉性的兼职,也必须按规定履行报批手续,且不得影响本职工作。其三,利用职权或职务影响谋利。这是更为隐蔽也更为恶劣的违规方式。例如,利用自己的工作关系、信息渠道,为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人经营活动提供帮助;或者通过“影子公司”、代理人等方式,幕后操控企业,进行利益输送。其四,违规从事有偿中介活动。充当“掮客”,利用公职身份带来的信任感和信息优势,在交易双方之间撮合并收取“好处费”、“中介费”,同样是严令禁止的。其五,买卖内部信息或未公开信息。公职人员因工作接触到的各类内部文件、数据、决策信息,均属国家秘密或工作秘密,绝不能用于个人谋利,比如利用未公开的规划信息进行房产投资等。其六,在国外或境外违规注册公司或担任职务。随着全球化进程,一些干部可能有机会接触境外市场,但同样需要遵守规定,未经批准不得在境外、国外投资入股或担任职务,以防利益外流和潜在的安全风险。这六类行为,清晰地为干部副业划定了禁区,任何试图钻空子、打擦边球的想法都是极其危险的。

合规路径:在阳光下实现的个人价值

划定禁区并非要扼杀干部的所有个人追求与发展。在严格遵守纪律的前提下,依然存在一些可以实现个人价值、增加合法收入的“阳光路径”。探讨“公职人员可以从事哪些副业”,关键在于把握三个核心原则:不影响本职工作、不利用职权职务、不损害廉洁形象。基于此,以下几类活动通常是被允许或经批准后可以从事的。首先是文艺创作与学术研究。干部利用业余时间进行文学、艺术、音乐、书法等创作,并获取稿酬、版权收入,是完全合法的。同样,结合自身专业领域进行学术研究,在报刊、杂志上发表文章,出版专著,所得报酬也受法律保护。这类活动不仅不与职务冲突,反而能提升个人素养,对社会亦有贡献。其次是科研成果的转化。对于具有专业技术背景的干部,其在职期间完成的职务发明,其知识产权属于单位。但如果是非职务发明,或按照规定参与科研成果转化并获取相应收益,在履行报批手续后是可行的。这既是对知识价值的尊重,也鼓励了创新。再次是经批准的讲学与授课。一些在特定领域有深厚造诣的专家型干部,受邀在党校、干部学院或其他合法机构进行授课、讲座,并获取合理的劳务报酬,通常需要经过单位组织批准,且不能影响正常工作。需要注意的是,报酬必须合理合规,不能畸高,更不能形成固定的“兼职”关系。此外,合法的投资活动也是允许的。例如,购买股票、基金、国债等金融产品,属于个人财产性收入,只要不涉及内幕交易,不利用职权影响股价,一般不作违规处理。但投资行为必须申报,且规模需适当,避免因投资失败而产生生活困顿,进而诱发贪腐动机。最后,参与非营利性的社会公益活动,如在公益组织担任志愿者、参与社区服务等,不仅不被禁止,反而值得提倡。

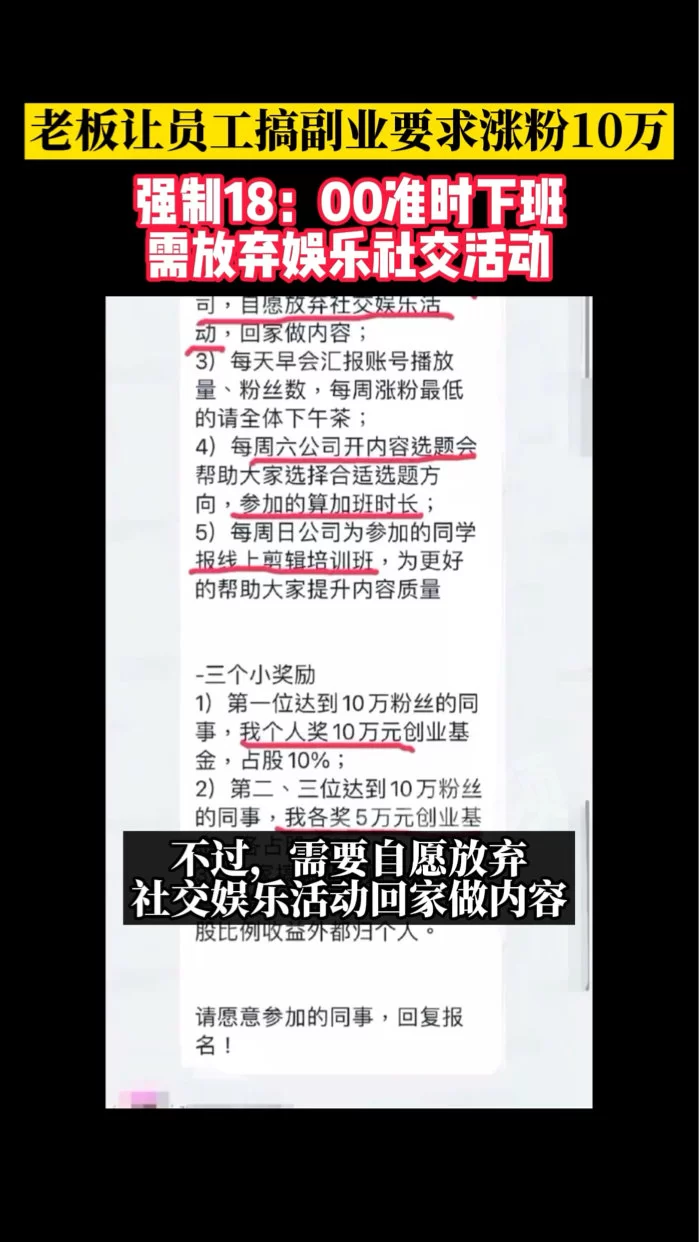

时代挑战与审慎抉择:数字时代的副业新形态

随着互联网经济的蓬勃发展,副业形态变得愈发多样和复杂,也给干部副业管理带来了新的挑战。例如,知识付费、直播带货、自媒体运营等新兴业态,其边界往往比较模糊。一名干部在短视频平台分享历史知识、法律常识,积累了一定粉丝后能否开通打赏功能或承接广告?一名农业技术干部,能否通过网络直播帮助家乡农民销售农产品?这些新问题考验着纪律规定的适应性与执行智慧。对此,核心判断标准依然不变:是否利用了公职身份背书,是否与职务产生关联,是否可能影响公正执行公务。 如果分享的是纯粹的通用知识,且不透露个人职务信息,不利用职务影响力进行推广,或许有一定的探讨空间。但如果直播内容与其管辖领域高度相关,或其“干部”身份成为吸引流量的主要标签,那么“踩线”的风险就极高。因此,面对这些新诱惑,干部必须保持十二分的清醒和定力,多一份审慎,少一份侥幸。在从事任何新型副业之前,最好的方式是主动向组织人事或纪检监察部门咨询,明确政策界限,切勿自以为是,擅自行动。

干部副业的背后,是公与私、权与利的永恒博弈。每一位公职人员都应深刻认识到,这份职业所承载的不仅仅是个人生计,更是人民的信任与国家的重托。在思考能否从事副业时,首要的考量应是“会不会影响我为人民服务的初心”,而不是“能多赚多少钱”。纪律和法律为干部行为划定了清晰的红线,这既是约束,更是保护。在红线之内,通过合规的途径追求知识、实现价值、获得回报,是光明正大的;而一旦心存侥幸,逾越雷池,最终只会得不偿失,断送自己的前程。真正的“铁饭碗”,从来不是一份安稳的工作,而是一颗廉洁自律、对党忠诚、为民服务的心。守住这份初心,才能在任何诱惑面前都行得正、走得稳,无愧于时代,无愧于人民。