高校教师校外兼职,管理办法和规定有哪些?

宏观层面的政策导向:疏堵结合,规范引导

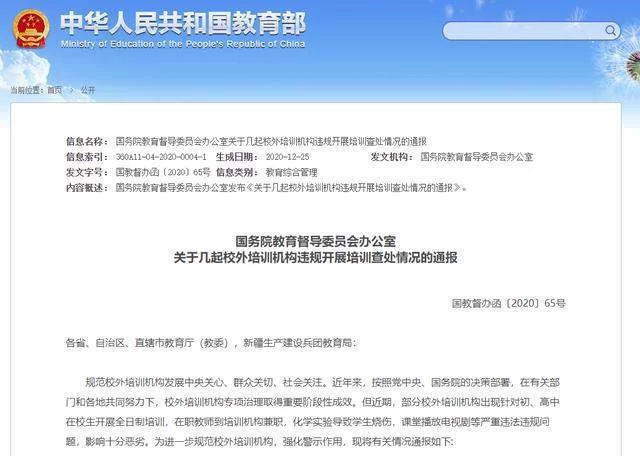

顶层设计是理解一切管理行为的起点。我国对于高校教师校外兼职的管理,经历了一个从严格限制到“疏堵结合、规范引导”的演变过程。教育部关于教师兼职的规定核心精神,可以概括为“鼓励、规范、可控”三个关键词。所谓“鼓励”,是鼓励教师利用专业所长,通过兼职、挂职、参与项目等多种形式,服务国家战略和区域经济发展,推动产学研深度融合,这是对高校社会服务职能的强化。所谓“规范”,是明确兼职行为的边界与底线,要求兼职活动必须与本人专业领域相关,不得影响正常教学科研任务,不得利用学校无形资源或学生资源谋取私利。而“可控”,则强调高校的主体责任,要求学校建立健全审批、报备、监督和考核机制,确保整个过程在阳光下运行。这套政策框架摒弃了“一刀切”的懒政思维,承认了教师作为知识分子的多重价值实现路径,但其前提是必须建立起一套行之有效的风险防火墙,维护学术的纯洁性和公共利益。

中观层面的执行路径:程序正义与权责对等

当宏观政策传导至具体高校时,便转化为一系列可操作的规章制度与执行流程。高校教师兼职报备流程是这一层面的核心环节,它体现了程序正义的基本要求。一个典型的报备流程通常包含申请、审核、审批、备案与年度报告等环节。教师首先需向所在院系或部门提交书面申请,详细说明兼职单位、兼职内容、工作时间、报酬情况以及可能存在的利益冲突声明。这一步的关键在于基层单位的审核,院系负责人最了解教师的教学科研负荷,其判断直接关系到兼职是否会冲击本职工作。随后,申请将上报至学校人事处或科研处等归口管理部门进行复核,重点审查其合规性与潜在风险,特别是对于涉及敏感领域或可能引发重大利益冲突的兼职,往往需要提交校级会议审议。审批通过后,相关信息需在校内人事系统备案,并要求教师在每年年底提交兼职情况的年度报告,作为考核与监督的依据。这套流程看似繁琐,实则是在教师个人意愿、学校发展目标与社会需求之间寻找平衡点,其本质是权责对等:学校赋予了教师兼职的权利,也必然要求其履行相应的义务,接受必要的监督。

微观层面的风险防范:法律红线与职业伦理

即便有完善的流程,教师校外兼职依然潜藏着诸多风险,尤其是教师校外兼职法律风险,这是每一位从业者都必须高度警惕的“雷区”。首当其冲的是知识产权归属问题。教师在兼职期间,利用自身专业知识甚至部分学校资源完成的发明创造、软件著作权等,其权利归属极易产生纠纷。是归教师个人、兼职单位,还是作为职务发明归学校所有?这需要教师在兼职前与各方进行清晰界定,并以书面协议形式固定下来。其次是利益冲突风险,这是高校管理中最为敏感的一环。例如,将本校学生“输送”至自己兼职的企业工作、利用学校的实验室设备为兼职项目服务、在科研项目评审中为关联单位“开后门”等行为,均严重违背了职业伦理,甚至可能构成商业贿赂等违法行为。再者,兼职行为可能对教师本职工作造成实质性影响,导致教学质量下降、科研进度滞后,这不仅是违约行为,也损害了学生的权益和学校的声誉。最后,还存在劳动法律风险。虽然教师与人事关系所在的高校建立了劳动关系,但若兼职单位对其进行了实质性的劳动管理,可能形成事实上的双重劳动关系,一旦发生工伤或劳动争议,法律关系将变得异常复杂。因此,法律红线意识,是教师校外兼职的“护身符”。

特定场景的深度剖析:在职教授的创业之路

在所有兼职形式中,在职教授创办公司规定无疑是最具代表性也最复杂的一种。它将教师的角色从“打工人”直接提升为“创始人”,利益纠葛更深,潜在风险更大。对于这类行为,高校普遍采取了更为审慎和包容的态度。审慎在于,必须严格审查创业项目与教师本人研究方向、学校学科建设的关联度,严防“脱实向虚”。同时,对于利用国家科研项目经费或职务发明成果创办公司的,有极其严格的资产评估、股权分配和退出机制规定,确保国有资产不流失。包容则体现在,许多高校为鼓励科技成果转化,出台了一系列“暖心”政策,如允许教师以技术入股但不参与日常经营、设立一定的“孵化期”或保留岗位、明确创业收益分配比例等。这些政策的核心逻辑是,将教授的创业行为视为科技成果转化的高级形态,是在校服务社会功能的延伸。通过清晰的制度设计,将教授的个人价值、企业的商业价值和学校的社会价值捆绑在一起,形成一种正向激励。但这同样要求教授本人必须具备高超的“平衡术”,在科学家与企业家两种角色间游刃有余,任何一方的失衡都可能导致满盘皆输。

内在关系的价值重塑:从“兼职”到“社会服务”的升华

跳出具体的管理条文,我们更应关注高校教师社会服务与兼职关系的内在逻辑。长期以来,“兼职”一词或多或少带有些许负面色彩,似乎总与“不务正业”、“利益熏心”挂钩。然而,在现代大学的职能定位中,服务社会早已与人才培养、科学研究、文化传承创新并列,成为大学的第四项核心职能。从这个高度看,教师的校外兼职,不应被简单视为个人行为,而应被纳入大学社会服务功能的大框架下进行重新审视和价值重塑。当一位农学院教授利用假期指导地方农业合作社,一位法学教授为基层政府提供法律咨询,一位工学院教授将自己的专利技术产业化,这些行为本质上都是大学智力资源向社会辐射的毛细血管。因此,未来的管理趋势,必然是从单纯的“审批管制”转向“分类管理”与“价值评估”。对于那些确能促进学科发展、推动产业升级、产生显著社会效益的兼职行为,高校应给予更多支持和激励;而对于那些纯粹为了个人逐利、与专业无关、甚至损害学校声誉的行为,则必须坚决禁止。这种基于价值导向的分类治理,才是实现个人发展与高校使命同频共振的根本路径。

高校教师校外兼职的管理,终究是一场在“放活”与“管好”之间寻求动态平衡的艺术。制度的完善固然重要,但更深层次的基石,在于每一位教师内心深处的学术诚信与职业操守。当规则成为内化于心的行为准则,当个人价值的实现紧密融入到服务国家与社会的宏伟事业中,那些条条框框便不再是束缚,而是保障行稳致远的导航系统。这条探索之路,考验着管理者的智慧,也砥砺着每一位知识分子的品格。