专利论文兼职靠谱吗?兼顾专利和论文有啥好招不?

“专利论文兼职靠谱吗?”这个问题,如今在许多科研人员、工程师乃至专利代理师的圈子里悄然发酵。它背后折射出的,是知识经济时代下,个人价值实现路径的多元探索。这并非简单地指一份朝九晚五的兼职工作,而更多是指个人将专利撰写与论文发表这两种看似不同却内核相关的创造性工作融合并行的职业模式。这究竟是一种理想的融合,能催生1+1>2的效应,还是一场高风险的博弈,可能导致精力分散、两头落空?要回答这个问题,我们需要穿透表象,深入其内在的逻辑、价值与现实困境。

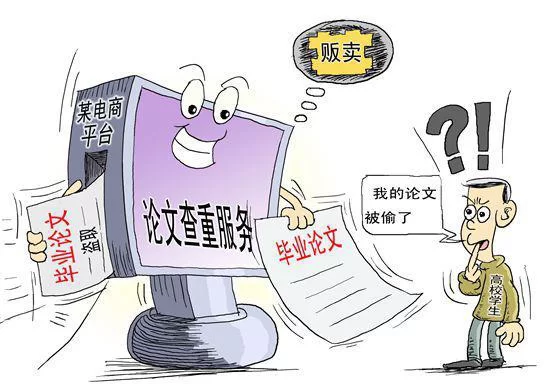

首先,我们必须厘清“靠谱”的两个层面:合规性与价值增益。从合规性角度看,专利写作与论文发表并行,本身并无原罪。关键在于参与者是否严守职业操守与法律边界。对于科研人员而言,其职务发明所产生的专利申请权通常归属于所在单位,而论文发表也需遵循单位的学术规范。若在未经许可的情况下,将本属于单位的职务发明以个人名义对外提供专利撰写“兼职”服务,或将在专利申请中需保密的核心技术细节抢先以论文形式发表,不仅违背职业道德,更可能触及法律红线,构成违约甚至侵权。同样,对于专利代理师或工程师,其在工作中接触到的客户技术信息,受到严格的保密协议约束。若将这些信息作为“素材”用于撰写和发表学术论文,更是行业大忌。因此,任何脱离了合规前提的“兼职”都是不靠谱的。真正的“靠谱”,建立在清晰的权属界定、透明的沟通报备和对规则的绝对敬畏之上。

当合规性问题得到解决后,我们再来审视其价值增益层面,这恰恰是这种“兼职”模式最富吸引力的地方。专利与论文,堪称创新的“一体两面”。论文的核心在于“披露”,以严谨的逻辑和可复现的数据,向学术界公开一项新的科学发现或技术原理,追求的是知识的传播与同行的认可。而专利的核心在于“保护”,以精准的法律语言圈定一项技术的保护范围,换取一定期限的市场独占权,追求的是商业价值的实现。这两者之间存在着深刻的协同效应。一个高质量的专利诞生过程,本身就需要对现有技术(即论文参考文献的重要组成部分)进行地毯式的检索与分析,这能为后续撰写论文的文献综述部分提供极为扎实的基础。反之,在撰写论文过程中所进行的系统性实验、数据分析和理论深化,又能极大地反哺专利申请,使其技术方案更加充实,权利要求更加稳固。能够驾驭这两种写作的人,往往具备了从宏观战略布局到微观技术细节的全景式视野。他们不仅能回答“是什么”和“为什么”,更能清晰地定义“保护什么”和“如何商业化”,这种复合型能力在任何创新驱动的组织内都是稀缺且极具价值的。

然而,理论的完美融合在实践中往往遭遇严峻的挑战,首当其冲的便是思维模式的冲突。专利撰写要求的是一种“边界思维”,如同在地图上圈地,你需要尽可能地扩大保护范围,同时用精炼的语言构筑起他人难以绕过的法律壁垒。它追求的是在满足“新颖性、创造性、实用性”三性要求下的最大化保护。而论文写作则是一种“深度思维”,如同在显微镜下解剖,你需要清晰地展示每一个实验步骤、每一组数据、每一步推理过程,追求的是无懈可击的学术严谨性和可重复性。这种从“向外扩张”到“向内挖掘”的思维切换,对许多人而言如同在一条钢丝上行走,极易失衡。一个习惯于专利语言的写作者,可能会在论文中因表述过于宽泛而被质疑;一个沉浸在学术细节中的研究者,则可能在撰写专利时因无法提炼出合适的保护点而错失良机。这种思维惯性的拉扯,是很多人“兼顾”失败的根本原因。

那么,有没有切实可行的“好招”来化解这些矛盾,实现真正的平衡呢?答案是肯定的,但这需要系统性的策略而非零敲碎打的技巧。第一,实施“创新源点管理法”。不要将专利和论文视为两个独立的产出任务,而应回归到它们共同的源头——一个有价值的创新想法。在想法萌生之初,就建立一个动态档案,同时从专利和论文两个维度进行评估。问自己:这个想法解决了什么实际问题?(专利的“实用性”)它的技术方案与现有技术有何本质不同?(专利的“新颖性/创造性”)支撑这个方案的关键实验数据和理论逻辑是什么?(论文的“核心内容”)通过这种一体化的前期管理,可以在源头就理清两者的脉络,避免后续的脱节。第二,采用“序列化并行工作流”。这里的“并行”并非指同一时刻做两件事,而是指在同一个项目周期内,有策略地安排两项工作的先后顺序。一个典型的流程可以是:完成核心概念验证实验后,立即启动专利申请的准备工作,优先撰写技术交底书和权利要求书,抢占申请日。在专利提交后的等待期或审查意见答复的间隙,再集中精力进行更深入的补充实验、数据分析和论文撰写。这样既保证了专利的时效性,又为论文的深度创作留出了充裕时间,实现了时间资源的优化配置。第三,建立“技能迁移反馈机制”。有意识地将两种写作训练的核心能力进行互相转化。例如,将撰写专利权利要求时所练就的逻辑严谨性和语言精确性,应用到论文的方法部分,使其描述更加清晰无歧义。同时,将论文写作中培养的批判性思维和数据敏感度,用于分析专利审查员的意见,从而更有针对性地进行答复和修改。这种主动的技能迁移,能让两者不再是相互争夺精力的“对手”,而是互为砥砺、共同提升的“陪练”。

放眼未来,专利与论文的双轨发展,正逐渐从一种个人选择演变为一种时代趋势。在“破五唯”的科研评价体系改革背景下,单纯的论文数量已不再是衡量科研人员价值的唯一标尺,科技成果的转化应用、专利的质量与效益正被置于前所未有的重要位置。一个既能发表高水平论文,又能产出高价值专利的科研人员,其职业生涯无疑将拥有更强的韧性和更广阔的空间。对于专利代理师等从业者而言,拥有发表学术论文的能力,意味着他们不仅能理解技术,更能从学术的深度洞察技术的发展脉络和未来方向,从而为客户提供更具前瞻性的专利布局建议,实现从“文书工匠”到“技术战略家”的蜕变。这种跨界融合的能力,正是应对未来不确定性的核心竞争力。

归根结底,专利论文兼职是否靠谱,最终取决于操作者的认知水平与执行能力。它并非一条轻松的捷径,而是一场需要智慧、自律与远见的修行。它要求我们既是严谨的科学家,又是精明的战略家;既能沉心于数据的海洋,又能敏锐地捕捉市场的脉动。当一个人真正掌握了在这两种角色之间自如切换、游刃有余的秘诀时,他所收获的将不仅仅是两份独立的成果清单,而是一种全新的、更具穿透力的创新范式。这种范式下的每一个成果,都既是镌刻在学术殿堂上的思想丰碑,又是矗立在产业战场上的坚实堡垒,其价值远超单打独斗的总和。这,或许就是对“靠谱”二字最深刻的诠释。