业务兼职需要申报吗?高管兼职业务负责人为何增多?

业务兼职是否需要申报?这绝非一个可选项,而是一道必须严格遵守的合规红线。尤其在涉及企业高管兼职担任业务负责人时,其背后牵动的不仅是个人职业选择,更关乎公司治理、商业秘密与市场公平的复杂博弈。近年来,我们观察到一种显著的趋势:越来越多身居高位的企业管理者,开始或明或暗地在外部机构兼任业务要职。这一现象的兴起,既折射出宏观经济环境与人才价值观念的变迁,也对现行的企业监管与内部风控体系提出了全新的挑战。

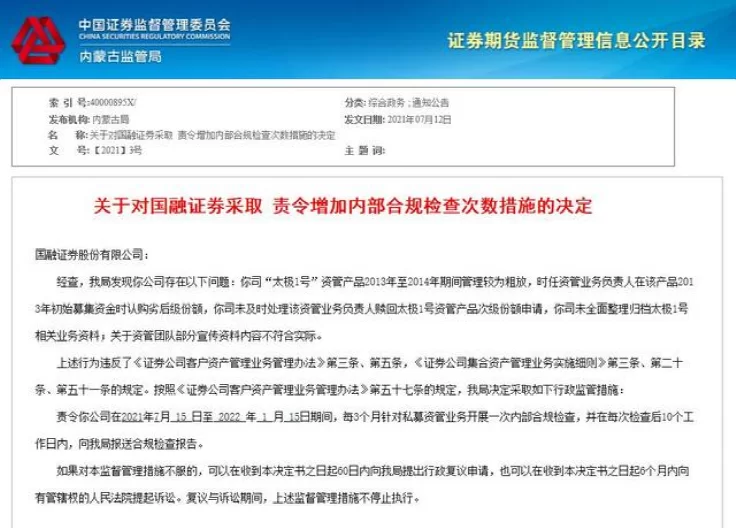

首先,我们必须厘清“业务兼职需要申报吗”这个核心问题的法理与制度基础。从法律层面看,《中华人民共和国公司法》第一百四十八条明确规定,董事、高级管理人员未经股东会或者股东大会同意,不得在其他企业中从事与本公司相竞争的业务,或兼任其他企业的负责人。这一条款为高管的兼职行为划定了基本的法律框架,其核心要义在于保障公司利益,防止因高管精力分散或利益冲突而损害本公司的商业机会。这并非单纯的法律约束,而是现代公司治理中信托责任精神的直接体现。高管作为公司的“受托人”,其首要职责是为公司和股东创造价值,任何可能分散其忠诚度的外部职务,都必须置于公司监督体系的阳光之下。因此,申报制度的意义,在于让公司(通常是通过董事会或薪酬委员会)拥有知情权和审批权,从而对潜在的风险进行前置评估与管理。未经申报和批准的兼职行为,一旦被查处,轻则面临内部纪律处分,重则可能因违反竞业义务或损害公司利益而承担巨额赔偿甚至法律责任。

具体的申报流程与严苛程度,则体现了国企与民企高管兼职政策差异。在国有企业体系中,由于国有资产保值增值的特殊要求,监管纪律尤为严格。中央纪委、国家监委以及国资委等机构曾三令五申,对国企领导人员的兼职行为做出细致入微的规定。例如,未经批准不得在兼职单位领取薪酬,不得利用职权为兼职单位谋取不当利益,兼职数量和领域也受到严格限制。其申报流程通常需要经过本级党组织、董事会乃至上级主管单位的层层审批,透明度极高。相比之下,民营企业的政策则相对灵活,更多地依赖于公司章程、内部管理制度以及董事会的决策。许多处于快速发展期的科技公司或创新企业,甚至会鼓励其高管在外部担任某些顾问或战略职务,以期拓展视野、链接资源。但这并不意味着没有规矩,规范的民企同样会要求高管进行外部兼职申报,其审批的核心考量点在于:兼职是否与本公司的核心业务构成冲突?是否会占用过多的工作精力?是否能为本公司带来正向的协同效应?无论是国企还是民企,一个清晰的申报与审批流程,都是化解潜在风险的制度保障。

那么,高管兼职业务负责人为何会呈现出增多的趋势?这背后的驱动力是多元且深刻的。从企业角度看,这体现了一种“轻量化”和“专业化”的人才策略。对于某些初创公司、转型项目或非核心业务单元,全职雇佣一位顶级高管的成本高昂且风险巨大。此时,聘请一位经验丰富的外部专家担任兼职的“业务负责人”,成为一种极具性价比的选择。企业能用相对有限的成本,在特定阶段获得顶尖的行业洞察、管理经验和人脉资源,实现“四两拨千斤”的效果。同时,这也成为大企业进行战略布局或探索新赛道的一种“试水”方式。在正式投入重金之前,让一位内部高管以兼职身份主导一个外部孵化项目,既能保持组织敏捷性,又能有效控制试错成本。

从高管个人视角出发,这种选择则承载着更为复杂的职业抱负与价值实现诉求。在职业生涯的黄金期,许多高管不再满足于单一组织内的线性晋升,而是追求一种“组合式”的职业发展路径。通过兼职,他们可以将自身的专业知识和管理能力在不同平台进行变现和验证,实现收入来源的多元化。更重要的是,这是一种低风险的创业实践。对于怀揣创业梦想却又顾虑沉没成本的高管而言,兼职担任一个业务负责人,相当于在保留安全网的前提下,亲身下海感受水温,验证商业模式的可行性。此外,这种跨界实践还能极大地拓展其认知边界和人脉网络,为其未来的职业跃迁积累宝贵的“社会资本”。这种个人价值最大化与时代赋予的机遇相结合,共同催生了高管兼职的热潮。

然而,机遇与风险始终是一枚硬币的两面。高管兼职业务负责人风险与收益的平衡,是一门极其微妙的艺术。最大的风险,无疑是利益冲突,这把悬在所有兼职高管头顶的达摩克利斯之剑。如何避免利益冲突?这需要高度的自觉和严密的制度设计。例如,在时间分配上,必须确保主职工作的投入不受影响;在信息使用上,要建立清晰的“防火墙”,绝不能将原公司的商业秘密用于兼职单位;在业务往来上,要主动回避任何涉及两家公司的交易决策。对高管而言,一旦处理不当,轻则声誉受损,重则身陷囹圄。对于主职公司,则需要警惕核心人才流失、关键技术外泄以及市场份额被侵蚀的风险。对于聘请兼职高管的单位,也必须清醒认识到,获得的可能并非一位全力以赴的“将军”,而是一位时间有限的“顾问”,过高的期望可能导致合作关系的破裂。

要驾驭这一复杂局面,构建一套行之有效的治理框架至关重要。对于寻求兼职的高管而言,首要原则是绝对透明。在启动任何兼职前,主动、全面地向主职公司的合规部门或最高决策层进行书面申报,清晰地阐述兼职的性质、职责、预期投入时间以及潜在的利益冲突点,并获取正式批准。同时,聘请独立的法律顾问审阅兼职协议,确保自身行为在法律和公司章程的边界内。对于企业而言,应将高管外部兼职管理纳入公司治理的核心议题,制定明确的政策指引,界定可兼职与不可兼职的范畴,规范审批流程,并建立定期的回顾与评估机制。合同中应包含严格的保密条款、竞业限制以及知识产权归属等条款,用法律武器为公司的核心利益保驾护航。

最终,高管兼职业务负责人的现象,是商业社会进化到一定阶段后,组织形态与个体价值关系重塑的缩影。它打破了传统雇佣关系的刚性枷锁,赋予了人才流动与价值创造更大的弹性空间。但这绝非一场可以无序奔跑的“西部牛仔”式狂欢,而更像是一场在精密规则下进行的“冰上舞蹈”。唯有当高管个人的职业雄心、企业的商业智慧与严密的合规制度三者之间形成良性互动,才能将潜在的冲突转化为协同的价值,让这股新兴的浪潮真正服务于商业世界的创新与繁荣,而不是演变为一场零和博弈的风险游戏。这考验着每一位参与者的格局、智慧与底线。