丧礼礼金到底叫啥名?能退回去给人家不?转账咋弄啊?

在处理至亲后事的纷繁事务中,一个具体而微却又绕不开的问题,常常让身处悲痛中的家属感到困惑:这份沉甸甸的哀思与情谊,也就是我们通常所说的丧礼礼金,它到底该被称作什么?这份心意,我们是否能够、或者说应当退还回去?倘若决定退还,通过现代的转账方式又该如何操作才不失礼数?这三个问题,看似简单,实则牵涉到深厚的传统习俗、微妙的人情世故与现代社会的交往规则。

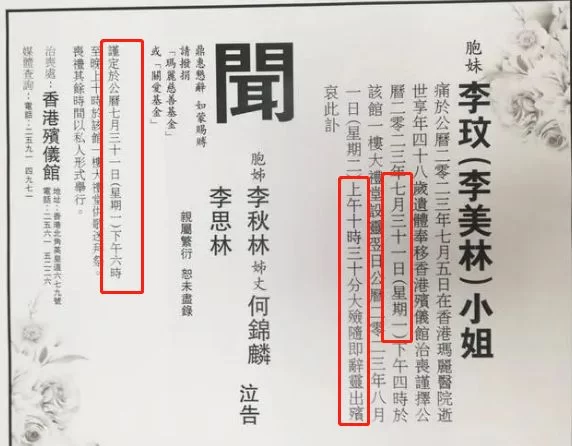

首先,我们来厘清“丧礼礼金叫什么名字”这个问题。这并非一个统一的称谓,它在中国广袤的地域文化中呈现出丰富的多样性。最正式、最富古意的叫法是“奠仪”,一个“奠”字,点明了其核心用途——为逝者设祭,寄托哀思。这个词汇常见于较为传统或书面的场合,显得庄重肃穆。在南方地区,尤其是受岭南文化影响的地方,“帛金”的称呼则更为普遍。这个说法源自古代以丝帛等贵重物品作为随葬品的传统,后来演变为金钱,但“帛”字保留了下来,象征着一份纯净、贵重的哀悼之情。当然,在北方和大部分内陆地区,人们更习惯于直白地称为“白事礼金”或“礼金”,简洁明了,功能指向性很强。随着时代的发展,一些更为现代和中性的词汇也开始出现,比如“慰问金”,这个说法淡化了传统丧葬的色彩,更侧重于对生者的关怀与抚慰,适用于一些新式丧礼或单位、团体等非个人关系的慰问。理解这些名称的差异,不仅仅是了解一个词汇,更是理解其背后承载的文化意涵。“奠仪”重在“奠”,是对逝者的尊重;“帛金”重在“帛”,是心意的贵重;“慰问金”则重在“慰问”,是对生者的关怀。 因此,在记录或回礼时,根据对方的地域背景和当时使用的场合,准确理解并恰当回应,本身就是一种得体的礼数。

接下来,我们探讨一个更具现实挑战性的问题:“白事礼金可以退还吗?”这个问题的答案并非简单的“是”或“否”,而是一个需要根据具体情况、风俗人情进行审慎判断的复杂命题。从传统习俗的主流来看,丧家接受亲友的“奠仪”或“帛金”,是天经地义、合乎礼数的。这不仅仅是金钱上的资助,更是一种情感上的参与和支持。亲友们通过这种方式,与丧家共同分担悲痛,形成一种情感共同体。拒绝或退还礼金,在传统观念里,有时可能被解读为拒绝对方的情谊,划清界限,反而显得生分。然而,传统并非一成不变的铁律,现代社会中,白事礼金的退还现象也越来越普遍,这背后有着多元的考量。

一种常见的情况是“喜丧”。当逝者是德高望重、年逾八旬甚至更高寿的老人,其离世被视为“白喜事”,是福寿全归、功德圆满。在这种情况下,一些家庭为了不让大家破费,会主动声明不收礼金,或者将收到的礼金,以回礼的方式(如红包、毛巾、寿碗等)返还给吊唁者,分享这份“喜气”。另一种情况是家庭经济条件确实宽裕,不希望因亲人的离去而让亲友们破费,此时退还礼金,体现的是一种体谅和自立。还有一种情况,是面对一些关系较为疏远,或存在商业往来、利益关联的吊唁者,其礼金数额巨大,让丧家感到压力或有“人情债”的负担。在这种情况下,选择性地退还部分或全部礼金,是保持关系纯粹性、避免未来不必要纠葛的一种方式。决定是否退还,核心在于权衡“情”与“理”。这里的“情”,是亲友的真挚心意;“理”,是家庭的实际情况、当地的风俗以及长远的人际关系考量。一个基本原则是:如果决定退还,一定要沟通充分,态度真诚,让对方明白你的心意是领了的,退还只是出于其他方面的考虑,绝非拒绝他的情谊。

倘若经过慎重考虑,家属一致决定退还部分或全部礼金,那么“吊唁礼金转账退还方法”就成了必须面对的实际操作问题。在数字支付普及的今天,转账无疑是最便捷高效的方式,但便捷不等于随意,其中的每一个环节都需体现尊重与周到。第一步,是细致的准备工作。需要指定一位心细、可靠的亲友,专门负责核对礼金簿,记录下每一位送礼人的姓名、金额以及联系方式。这份台账必须清晰准确,是后续操作的基础。第二步,也是最关键的一步:提前沟通,切勿“静默转账”。直接将钱转回去,是对对方极大的不尊重,容易引起误解。正确的做法是,由家属或指定的负责人,逐一给对方打电话。电话沟通的内容需要精心组织,首先要再次感谢对方在百忙之中前来吊唁以及那份沉甸甸的心意,然后委婉地说明家庭商议后决定退还礼金的原因。例如,可以说:“XX(称呼),真的太感谢您了,那天要不是您,我们真撑不住。您给的心意我们全家都记在心里,比什么都重。不过家里商量了,老人走得安详,也算喜丧,不想让大家破费,这钱您一定得收回去,您的心意我们领了,这就足够了。”这样的沟通,充满了人情味,让对方感受到被尊重。

第三步,才是执行转账操作。在沟通得到对方理解后,通过微信、支付宝或银行APP进行转账。在转账时,备注栏的填写尤为重要。一句简单明了且充满敬意的话,能让这个冰冷的操作瞬间温暖起来。可以写:“XX(逝者)家属,心意领,礼金奉还,感谢关怀。”或者“XX(逝者)名下,奠仪奉还,感恩情谊。”这样的备注,清晰地告知了款项的性质,再次表达了感谢。转账金额务必与对方送来的金额完全一致,这是最基本的尊重。第四步,转账完成后的确认。转账成功后,最好通过短信或微信,给对方发一个简短的信息,告知钱已转回,请查收。例如:“XX(称呼),钱已按原额转回,您方便时查收一下。再次感谢您。”至此,整个退还流程才算完整、周全。整个过程,考验的不是操作转账的技术,而是处理人际关系的智慧与温度。它要求操作者既要有原则性,又要有灵活性,既要表达对逝者的哀思,又要体恤生者的情感。

归根结底,处理丧礼礼金的整个过程,是中国传统人情社会在现代社会中的一个缩影。它早已超越了金钱本身,成为一种复杂的社会交往符号。它考验着我们如何在尊重传统与适应现代之间找到平衡,如何在巨大的悲痛中依然保持对他人的体谅与周全。无论是“奠仪”的古雅,还是“帛金”的厚重,抑或是“慰问金”的现代关怀,其内核都是人与人之间最质朴的情感联结。而退还与否,以及如何退还,则深刻地反映了一个家庭的价值观、处事方式和对人际关系的理解。在这个过程中,没有绝对的正确答案,只有相对的妥帖做法。最重要的,是以真诚之心,行妥帖之事,让每一份情谊都被温柔以待,这既是对逝者最好的告慰,也是对生者最深的慰藉。