主播、公务员搞副业合法吗?教师、明星也能做吧?

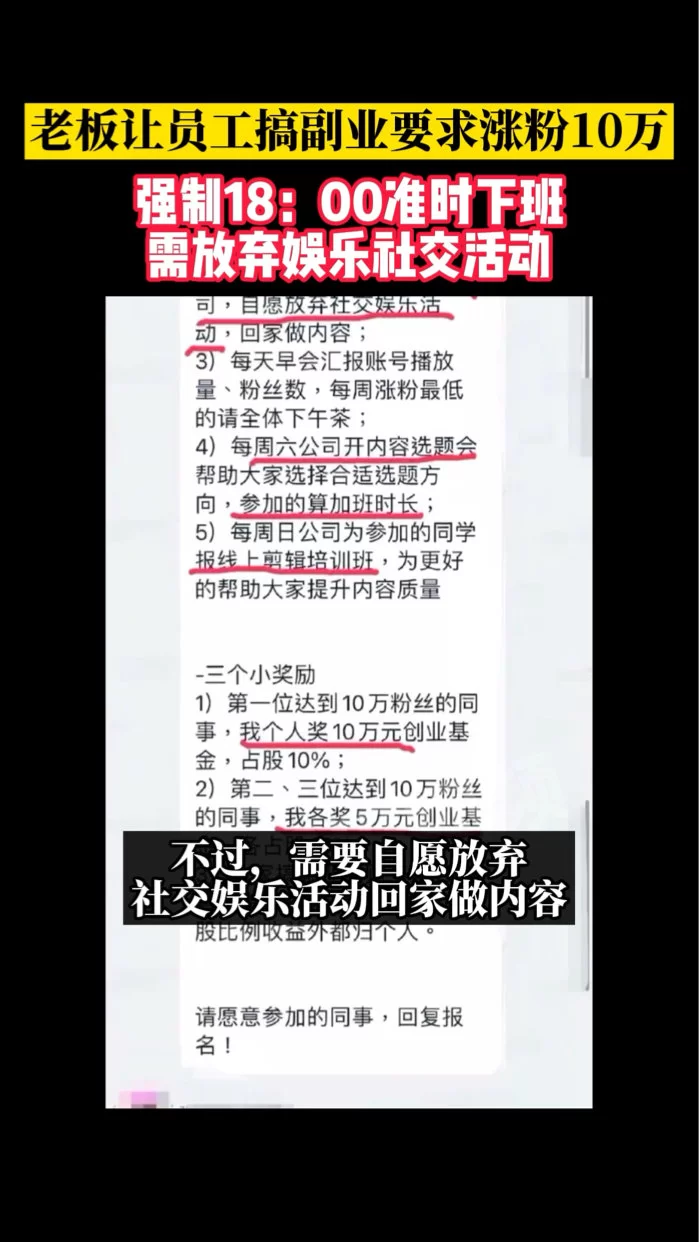

当“副业刚需”成为时代热词,它像一股浪潮席卷了各个职业领域,从光鲜亮丽的明星到默默奉献的公务员,再到培育桃李的教师,几乎无人不在思考如何在主业之外开辟一片新天地。然而,这片新天地并非法外之地,不同职业身份背后,是截然不同的法律红线与职业伦理边界。探讨主播、公务员、教师、明星搞副业的合法性问题,并非简单的是非判断,而是一场关于权利、责任、利益与公平的深度博弈。

公务员:身份的枷锁与权力的禁区

在所有职业中,公务员的副业问题无疑是最为敏感和严格的。这背后的逻辑非常清晰:公务员行使的是公权力,其身份本身就代表着国家和政府的公信力。一旦允许其利用职务影响或信息优势从事营利性活动,权力寻租的空间便会瞬间打开,这对于社会公平是致命的打击。因此,《中华人民共和国公务员法》第五十九条明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这条规定几乎是一条不容触碰的“高压线”。它意味着,无论是开公司、做股东,还是担任有偿顾问,甚至在网络平台利用公务员身份进行引流变现,都明令禁止。有人会问,那公务员能不能像普通人一样,在业余时间画画、写作,并将作品出售?这存在一定的模糊空间,但核心判别标准在于:是否利用了公务员身份,是否影响了本职工作,以及是否在社会上造成了不良影响。例如,一位公务员以笔名发表小说获得稿酬,通常是被允许的,但如果他利用职务便利为自己的作品进行宣传或销售,性质就完全变了。因此,对于公务员群体而言,所谓的公务员搞副业的政策规定,核心精神就是“隔离”,必须将公权力与市场活动彻底隔离,这份职业的特殊性决定了其在个人经济活动上必须做出比普通人更大的牺牲。

教师:知识的边界与教育的圣洁

教师群体的副业问题同样复杂,但其核心关切点在于教育公平和职业操守。与公务员的权力属性不同,教师手中掌握的是“知识”这一重要资源。尤其是在“双减”政策背景下,对中小学教师在职期间的有偿补课行为采取了“零容忍”态度。教育部发布的《中小学教师职业道德规范》和《关于严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》都明确划定了红线。其根本目的,在于防止教师将本应在课堂上倾囊相授的知识,作为一种“商品”在课后出售,从而加剧教育不公,甚至形成一种“课上不讲、课后讲”的恶劣生态。这不仅是对学生权益的侵害,更是对教师这一神圣职业的亵渎。然而,这并不意味着教师完全不能有任何副业。关键在于区分“利用教师身份”与“利用个人技能”。一位美术老师业余时间开办画班,如果招收的是自己的学生,或利用了自己在教学工作中建立的影响力,这显然是违规的。但如果他是一位历史老师,利用自己的历史知识创作历史科普视频,面向社会公众,且内容与自己的教学任务无直接冲突,这在很多情况下被视为个人创作自由。同理,教师利用假期从事与教育教学无关的体力劳动或线上服务,只要不影响本职工作、不损害教师形象,通常是被允许的。因此,理解教师在职期间副业限制,关键在于守住教育的“圣洁性”,确保副业不会侵蚀主业的责任与担当。

明星与主播:商业的汪洋与法律的罗网

相较于前两者,明星和主播的副业问题呈现出截然不同的景象。对于他们而言,“副业”与“主业”的界限往往非常模糊,他们的核心价值本身就是其公众影响力和商业变现能力。明星拍戏是主业,参加综艺、代言品牌、创立个人品牌,算主业还是副业?主播直播带货是主业,开发自有供应链、做投资、参加商业活动,又该如何界定?事实上,对于明星和主播这类高度市场化的职业,法律和监管的关注点不在于“能不能做”,而在于“怎么做”。他们的“副业”活动必须严格遵守《广告法》、《消费者权益保护法》以及税法等相关法律法规。明星商业代言法律边界就是其中的典型。明星在代言产品时,必须亲自使用过,并对其真实性负责,不得进行虚假或夸大宣传。一旦产品出现问题,代言人需要承担相应的法律责任,这已成为行业共识。近年来,娱乐圈爆发的多起偷税漏税案件,更是敲响了警钟。无论是明星还是头部主播,他们的收入来源多元化,税务合规是绝对的生命线。任何试图通过“阴阳合同”、转换收入性质等方式逃避税务监管的行为,都将面临法律的严惩。因此,对于他们来说,副业拓展是商业版图的延伸,但必须在法律的罗网内行事,社会责任和法律义务是悬在头顶的达摩克利斯之剑。

核心原则:利益冲突与主业为本

跳出具体职业,我们可以提炼出几条判断副业是否合规的普适性原则,这也是一份有效的体制内人员副业合规指南的核心。 首先是利益冲突原则。这是所有副业问题的“总开关”。一个人的副业是否与其主业所代表的公共利益、单位利益或客户利益产生冲突?公务员经商,是与公共利益冲突;教师有偿补课,是与学生利益和教育公平冲突;企业高管在外开设竞争性公司,是与雇主利益冲突。只要存在这种现实或潜在的利益冲突,副业就失去了正当性。 其次是主业为本原则。副业的英文是“side hustle”,意即在主业之外的“折腾”。这意味着,副业绝不能冲击主业。无论是在时间、精力还是专业忠诚度上,主业都应处于绝对优先地位。一个因沉迷副业而导致主业工作屡出差错的人,无论其副业多么合规,都已违背了基本的职业契约精神。这也是探讨副业对主业的影响与平衡时必须考量的关键。 最后是身份公器原则。对于公职人员、公立学校教师等群体,其职业身份具有公共属性,是社会赋予的信任,不能被用作个人牟利的工具。在互联网时代,这一点尤为重要。在社交媒体上,一句不经意的“我是某某单位的,顺便帮我朋友家产品宣传一下”,都可能构成违规。

在个体价值觉醒与零工经济兴起的大潮中,探索人生的多种可能性本无可厚非。从法律层面看,我国法律并未禁止公民从事多项工作,但对特定职业设置了明确的禁区。这并非压抑个人发展,而是为了维护更大的社会公平与正义。对于身处其中的每一个体而言,在决定踏入副业领域之前,首要的不是计算能获得多少收益,而是清晰地绘制出自己的“职业禁区地图”。这不仅是法律的考量,更是每个人在职业坐标系中,对自我价值与社会责任的深度求索。在这条探索之路上,清晰认知边界,比盲目追逐风口更为重要。