事业单位兼职审批手续咋办理,流程要准备哪些材料?

首先,我们必须理解事业单位兼职审批制度的根本出发点。它并非旨在限制个人发展,而是为了确保“公私分明”,保障本职工作的绝对优先。审批的核心在于审查三个维度:一是兼职活动是否会影响申请人在本单位的工作质量与效率;二是兼职单位或项目是否与本单位的业务存在竞争或利益冲突;三是兼职行为是否会动用本单位的任何有形或无形资源。理解了这三点,整个事业单位在职人员兼职审批流程的许多环节就豁然开朗了。它本质上是一次多维度的风险评估,而非简单的“走形式”。申请人需要从这三个角度审视自己的兼职计划,准备好充分的理由和材料,以证明兼职活动对主业无害、与公家无争。

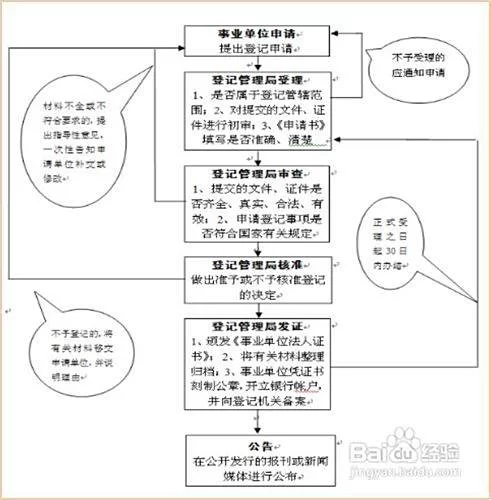

接下来,我们来具体拆解这一流程。通常,一个完整的审批流程始于个人申请,终于单位备案公示。第一步,个人提交申请。这是整个流程的“敲门砖”。申请人需要向所在单位的人事部门递交书面的兼职申请。这份申请不仅是表达意愿,更是阐述兼职必要性与合规性的关键文件。紧接着是单位内部审核,这是流程中最核心、最复杂的环节。申请材料会首先在申请人所在的业务部门进行初审,部门负责人会从工作安排、项目进度等角度评估兼职对主业的影响。通过后,材料会流转至人事部门,人事部门会重点审核材料的完整性、兼职的政策依据以及是否存在明显的利益冲突。对于涉及重要岗位或敏感领域的申请,还可能需要提交至纪检监察部门进行合规性审查。这一系列内部流转,实质上是对申请的全方位“扫描”。最后,由单位领导班子,通常是单位主要负责人(法人代表)进行最终审批。审批通过后,人事部门会办理正式的备案手续,有些单位还会在一定范围内进行公示,以确保程序的公开透明。整个过程环环相扣,任何一个环节的质疑都可能导致审批失败。

那么,事业单位兼职审批需要什么材料才能让这个复杂的流程顺畅起来?准备材料是展现诚意和专业度的关键,绝不能马虎。核心材料清单通常包括以下几个部分:

- 《事业单位兼职审批申请表》:这是最核心的文件。如何填写这份表格至关重要。申请人必须保证所有信息真实、准确、完整。表中“兼职单位情况”、“兼职内容与职责”、“兼职期限”、“取酬标准”等栏目是审查重点。在“申请理由”部分,应着重阐述兼职对个人能力提升、技术转化以及反哺本职工作的积极作用,而非仅仅为了增加收入。

- 兼职单位出具的证明或合作协议:这份材料用以证明兼职事宜的真实性和严肃性。证明信应包含兼职单位的详细信息、拟聘任的岗位、工作内容以及同意接收的明确意见。如果是项目合作,则需提供项目合作协议的复印件。

- 个人述职报告或兼职目的说明:这是一份个性化材料,是向审批者“讲故事”的机会。你需要清晰说明为何选择这份兼职,它如何与你的专业领域相结合,预期会带来什么成果,以及你将如何平衡主业与副业的时间精力。一份高质量的说明能有效打消审批者对你“不务正业”的顾虑。

- 身份证、职称证、学历学位证复印件:这些是证明个人基本资质的材料,确保人证相符。

- 无利益冲突承诺书:部分单位会要求申请人签署这份承诺书,郑重声明兼职活动与本单位业务无任何利益冲突,不损害单位利益。这是一种责任约束的体现。

- 其他可能需要的补充材料:例如,如果兼职涉及科研成果转化,可能需要提供科技成果的相关证明文件;如果兼职于企业,可能需要提供企业的营业执照复印件等。准备材料的总原则是:宁可多备,不可遗漏。

在准备材料和走流程的过程中,一个必须时刻警醒的问题是事业单位违规兼职后果。政策的红线绝对不能触碰。违规行为主要包括:未经审批擅自兼职、谎报兼职信息、在兼职单位从事与本单位业务构成直接竞争的活动、利用本单位的知识产权或职务成果为兼职单位牟利、占用工作时间处理兼职事务等。一旦被查实,后果非常严重。轻则受到批评教育、诫勉谈话、扣发绩效奖金;重则可能受到记过、降职、甚至解聘的处分;对于党员领导干部,还可能面临党纪严惩。这些违规行为会记入个人档案,对评优评先、职称晋升乃至整个职业生涯造成长远的负面影响。因此,任何抱有“先斩后奏”或“侥幸过关”心理的想法,都是极其危险的。

值得特别关注的是,近年来国家对事业单位科技人员兼职政策呈现出更为积极和开放的态度。国家层面多次出台文件,鼓励和支持高校、科研院所的科研人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,到企业和其他科研机构、高校、社会组织等兼职并取得合法报酬。这类政策的初衷在于促进科技成果转化,打通“产学研”链条。对于这部分群体,审批流程通常会更为便捷,单位也会给予更多支持。例如,很多科研单位设立了专门的“创新创业”审批通道,对科研成果转化类的兼职活动大开绿灯。但即便是这样,“阳光化”依然是前提。科技人员同样需要履行报批手续,明确兼职与成果转化的关系,确保收益分配符合国家规定,避免陷入“国有资产流失”的争议。这充分说明,不同岗位、不同性质的兼职,其审批的政策依据和尺度可能存在差异,申请人需要精准定位自身情况,查阅并遵循最适用的政策文件。

走完审批流程,拿到单位的“准许令”,并不意味着万事大吉。获批后的兼职活动同样需要规范进行。要严格遵守承诺的兼职时间和内容,定期向单位人事部门或所在部门汇报兼职情况,遇到可能产生利益冲突的新情况要及时主动报备。合规是一种持续的状态,而非一次性的动作。整个过程,从申请前的深思熟虑,到材料准备的细致入微,再到审批过程中的积极配合,以及获批后的严格自律,共同构成了事业单位人员兼职的“完整合规链条”。它考验的不仅是申请人的办事能力,更是其职业操守、责任意识与规则观念。审批表上的每一个签名,都承载着对公共事业的承诺与个人职业发展的审慎权衡。