事业编在职人员能做副业吗?哪些合法副业可以放心干?

在体制内寻求一份稳定,是许多人选择事业编职业的初衷。然而,随着社会发展与个人需求的多元化,单一的收入来源与固化的工作模式,已难以满足部分在职人员对自我价值实现和更高生活品质的追求。于是,“副业”这个词汇,悄然进入了事业编人员的视野,并成为一个既充满诱惑又布满迷思的话题。它并非一个简单的“能”或“不能”的二元选择题,而是一道需要深度理解政策、精准评估风险、审慎选择路径的复杂应用题。

“红线”与“绿灯”:解读事业编副业政策的核心逻辑

探讨事业编人员能否从事副业,首要的抓手是政策法规。其核心逻辑并非要完全堵死个人发展的通道,而是要确保公共权力的纯洁性、公共资源的公正性以及本职工作的不可动摇性。理解这一点,就能明白为何政策既有“红灯”也有“绿灯”。

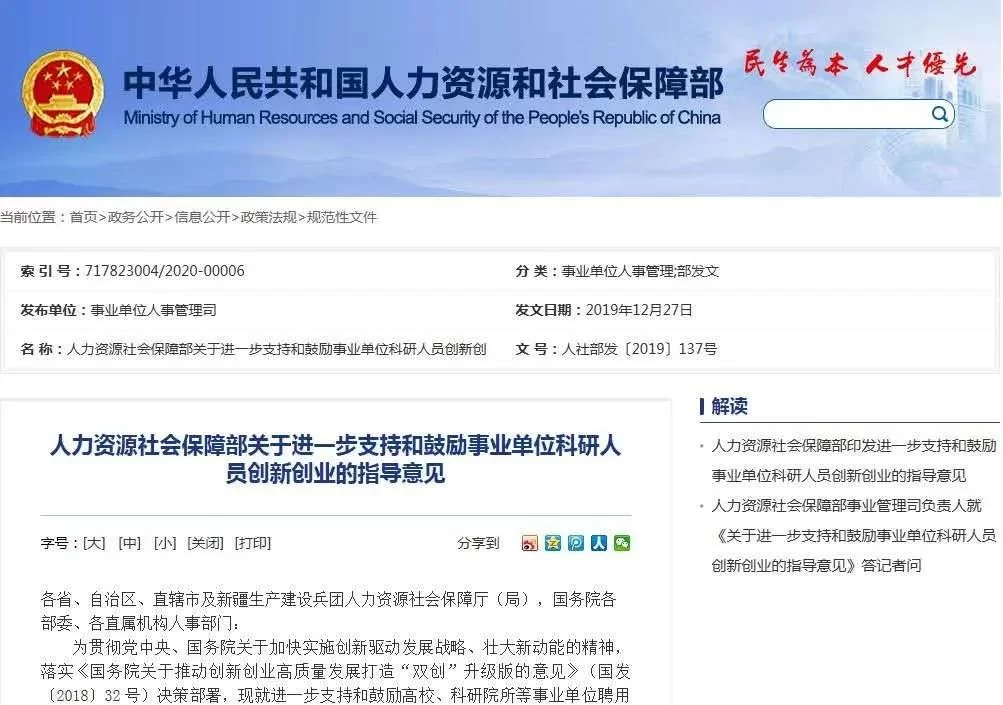

首先,必须明确的是,国家对于公职人员从事营利性活动有着严格的限制。虽然《中华人民共和国公务员法》主要约束的是公务员,但其精神深刻影响着事业单位的管理体系。诸如《事业单位工作人员处分暂行规定》等文件,明确划出了不可逾越的“红线”。这些红线主要包括:不得违反国家规定,从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务;不得利用工作之便为自己或者他人牟取不正当利益。 这意味着,任何形式的经商办企业、入股分红、在关联企业挂名取酬等行为,都是绝对禁止的。其根本目的在于防止个人利益与公共利益发生冲突,避免出现“以权谋私”、“权力寻租”等腐败问题。

然而,政策也并非铁板一块。在严格遵守上述红线的前提下,并非所有形式的劳动获取报酬都被一概否定。这里就引入了一个至关重要的原则——副业不影响本职工作的原则。这一原则是判断副业是否合规的“试金石”。如何界定“不影响”?它至少包含三个层面:一是时间精力上,不能因副业占用正常工作时间,或导致个人精力透支,影响本职工作的效率与质量;二是资源使用上,不能动用单位的任何有形或无形资源,如信息、设备、人脉关系等,为副业提供便利;三是声誉关联上,副业行为不能给单位带来负面舆论,不能利用公职身份为副业背书或增信。

因此,政策的“绿灯”区域,便是在这条原则指引下开辟出来的。它允许个人在不与公共利益冲突、不影响本职履职的前提下,利用业余时间,通过自身的知识、技能与合法劳动,获得合理报酬。这既是对个人劳动价值的尊重,也是一种人性化的管理体现。

看不见的陷阱:事业编人员副业风险的深度剖析

即便理论上存在“绿灯区”,但实践中的风险依然如影随形,稍有不慎便可能陷入困境。这些风险远不止于纪律处分,更深远地影响着个人的职业生涯与人生走向。

其一,是法律与纪律风险。这是最直接、最显性的风险。一旦副业触碰了政策红线,轻则面临警告、记过等处分,影响年度考核与晋升;重则可能被降职、撤职,甚至开除聘用。更严重者,若行为涉及违法,还将面临法律的制裁。这种“一票否决”的后果,对于将事业编视为“铁饭碗”的人来说,是毁灭性的打击。

其二,是利益冲突风险。这种风险具有高度的隐蔽性。例如,一名教育系统的事业编人员,私下开办与所在学校学科高度重合的辅导班,即便没有使用学校资源,也构成了事实上的利益竞争,损害了教育公平。再如,一名城市规划部门的技术人员,利用业余时间为开发商提供咨询服务,即便内容不涉及机密,但其身份本身就可能带来不公正的联想。这些看似“擦边球”的行为,恰恰是监管部门关注的重点。

其三,是精力与声誉风险。人的精力是有限的。过度投入副业,必然导致本职工作心不在焉、效率低下,久而久之,会失去领导和同事的信任,毁掉多年积累的职业口碑。在体制内,声誉是一种无形的资产,是晋升与发展的重要基石。一旦被贴上“不务正业”、“本末倒置”的标签,职业道路便会变得异常艰难。

其四,是税务风险。很多从事副业的人员缺乏纳税意识,认为副业收入“神不知鬼不觉”。随着金税四期等大数据征管系统的完善,个人收入的透明度越来越高。一旦被查实偷税漏税,不仅要补缴税款和滞纳金,还将面临罚款,甚至刑事责任。税务问题往往会成为引爆其他违规行为的导火索,必须引起高度重视。

安全区探索:一份靠谱的事业编人员合法副业推荐清单

明确了风险边界,我们才能更安心地在“安全区”内探索。以下推荐的副业类型,普遍具有低风险、易启动、与主业冲突小的特点,但务必牢记,任何副业都需以副业不影响本职工作的原则为最高准绳。

1. 知识变现型:这是最能发挥专业优势的领域。

- 线上课程与知识付费:如果你在某一专业领域有深厚积累,可以制作线上课程或在知识付费平台开设专栏。例如,历史老师可以讲讲文物鉴赏,法律从业者可以科普生活法律常识。关键是选择与本职工作内容不直接竞争的领域。

- 专业写作与翻译:为期刊、公众号、出版社撰稿,或承接专业翻译工作。这既能巩固专业知识,又能获得稿酬。务必确保稿件内容不泄露任何工作秘密或内部信息。

- 非关联性咨询:提供与你本职工作毫无关联领域的咨询服务。例如,一名医生可以提供营养健康咨询(非诊疗),但绝不能利用医院资源进行线上诊疗。

2. 技能与兴趣型:将个人爱好转化为生产力,风险相对最低。

- 创意设计与艺术创作:如果你擅长摄影、平面设计、插画、写作、音乐创作等,可以通过自媒体平台展示作品,或接受定制订单。这些工作独立性强,时间灵活。

- 编程与技术开发:利用业余时间开发独立的小程序、APP或软件,通过应用商店上架销售或提供技术支持。

- 手工艺品制作与销售:在手工艺品平台开店,销售自己制作的陶艺、编织品、饰品等。这类副业纯粹是个人劳动的结晶,几乎不涉及利益冲突。

3. 资源整合型(需极度审慎):

- 运营垂直领域自媒体:围绕一个你精通且与本职工作不构成竞争的兴趣点,运营公众号、B站、抖音等账号。例如,博物馆馆员运营一个介绍小众历史的账号。初期应以分享和积累影响力为主,变现需谨慎,优先选择平台广告、读者打赏等间接方式,避免直接的商业推销,以免被认定为“经营行为”。

从“能不能”到“怎么好”:构建可持续的副业思维

对于事业编人员而言,思考副业问题,应当实现从“能不能”到“怎么好”的思维升级。这不仅是技术层面的选择,更是战略层面的智慧。

首先,要建立清晰的边界意识。在时间、空间、设备、人脉、信息等所有维度上,为工作和生活筑起一道“防火墙”。工作时间专注工作,生活时间属于自己。绝不混用,绝不沾公家一点便宜。

其次,要秉持价值导向而非利益导向。启动副业的初心,最好是基于对某一领域的热爱和分享欲,或是为了提升某项技能。当你专注于创造价值时,回报往往会随之而来。而如果一开始就满脑子“搞钱”,则更容易在利益的驱使下剑走偏锋,触碰红线。

再者,要学会动态合规与主动沟通。政策不是一成不变的,要时常关注相关规定的更新。当副业发展到一定规模,或者对某些行为的合规性心存疑虑时,最稳妥的方式是向单位组织人事或纪检监察部门进行匿名或实名咨询。主动沟通,远比事后被动接受调查要明智。

对于事业编人员而言,副业这枚硬币的正面是个人价值的延伸,背面则是职业责任的坚守。唯有手持规则的标尺,心怀对主业的敬畏,方能在这条探索之路上行稳致远,收获的不仅是额外的收入,更是一个更加丰满和自洽的自我。