代为兼职和代为求偿权,法律依据是啥,条件有哪些?

“代为兼职”并非一个标准的法律术语,它描述的是一种行为模式,即一方接受另一方的委托,以委托人的名义或自己的名义,为其处理特定的兼职事务。这种行为在法律上主要可能被归入两种规制路径:委托代理关系与中介服务关系。若受托人以委托人名义,在授权范围内行事,其法律后果直接由委托人承担,这便是典型的委托代理。其法律依据主要源于《中华人民共和国民法典》中的代理与委托合同章节。在此框架下,核心在于一份权责清晰的委托合同,其中必须明确代理权限、期限、报酬支付方式以及违约责任。然而,代为兼职的法律依据和风险也正蕴藏于此。风险点在于:受托人超越代理权限的行为,除非得到委托人追认,否则由其自行承担责任;在处理事务过程中因过失造成委托人或第三方损害的,受托人需承担赔偿责任;对于兼职过程中产生的知识产权归属、商业秘密保护等问题,若合同未作约定,极易引发纠纷。另一种情形是,若受托方仅是提供信息、撮合机会,并不直接代理委托人行事,则可能构成中介合同关系,其权利义务由《民法典》中介合同的相关规定调整,风险主要体现在信息真实性、居间成功与否的报酬获取等方面。因此,任何涉及“代为兼职”的安排,首要任务便是签订一份详尽无遗的书面协议,这是将口头信赖转化为法律保障的根本途径。

与“代为兼职”的意定性、契约性截然不同,“代为求偿权”是一项由法律直接规定的权利,即法定的“代位权”。它最典型、最广泛的应用领域是保险法,我们通常称之为“保险代位求偿权”。其核心制度价值在于防止被保险人因保险事故获得双重赔偿(既从保险人处获得保险金,又向第三方责任方索赔),并使最终的责任承担者——造成损害的第三方——不会因为被保险人购买了保险而逃脱责任。这一权利的法律依据明确规定在《中华人民共和国保险法》第六十条:“因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。”要深刻理解这一权利,必须探究其严格的代位求偿权的成立条件。首先,必须有第三方对保险事故的发生负有责任,即存在一个明确的债务人和侵权事实;其次,保险人必须已经向被保险人实际支付了保险赔款,这是权利取得的前提;再次,保险人代位求偿的范围以其支付的保险金额为限,超出部分仍归属于被保险人;最后,被保险人不能损害保险人代位求偿权的行使,例如在保险人赔付前放弃对第三方的索赔权。这些条件环环相扣,缺一不可,共同构成了代位求偿权这座法律大厦的坚固基石。

在明晰了代位求偿权的理论依据后,其实际操作中的保险代位求偿权行使程序同样值得关注。这一程序通常始于保险理赔完成。保险人在向被保险人支付赔款后,会要求其签署一份“权益转让书”或类似文件,这是保险人取得代位求偿权的重要凭证,虽然该权利的取得是法定的,但这份文件是权利归属和行使的明确证据。随后,保险人会以自己的名义,向造成保险事故的第三方责任方展开追偿。追偿方式可以是协商,也可以是提起诉讼或仲裁。在这一过程中,被保险人有义务提供必要的协助,如提供相关证据文件、出庭作证等。值得注意的是,代位求偿权的行使受到一定限制,例如保险人不能对被保险人的家庭成员或其组成人员行使代位求偿权,除非这些成员故意造成了保险事故。这一规定体现了法律对家庭关系的保护与人情考量。从被保险人的角度看,一旦将索赔权转给保险人,就不得再就同一损失向第三方索赔,这再次强调了损失填补原则的严肃性。

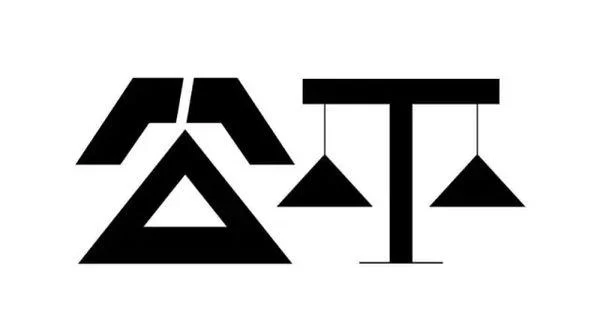

为了更精准地把握这两个概念,进行一次委托代理与代位求偿权的区别的深度比较是必不可少的。首先是权利来源的根本不同:委托代理权来源于委托人的授权,是“意定权利”,其内容、范围均可由当事人自由约定;而代位求偿权来源于法律的直接规定,是“法定权利”,其产生条件、行使范围均由法律刚性界定,当事人不能通过约定加以创设或改变。其次是法律目的的差异:委托代理的目的在于借助受托人的专业能力或时间精力,实现委托人的特定事务目标,核心是“事务的完成”;代位求偿权的目的则在于填补损失与追究责任,核心是“利益的移转”与“责任的落实”。最后是法律后果的归属:在有效的委托代理关系中,代理行为的法律后果由委托人承受,无论是权利还是义务;而在代位求偿关系中,保险人行使权利所获得的利益,直接归保险人所有,用以弥补其已支付的赔款。通过这三重维度的对比,我们可以清晰地看到,一个是在授权框架内的行为延伸,另一个是在法定条件下的权利移转,二者在法学逻辑上分属不同谱系。

延伸至更广阔的社会生活,我们还会遇到“个人代为追偿”的情形,这就触及了个人代为追偿的法律边界问题。例如,朋友甲被乙撞伤,甲的朋友丙出于义愤,以自己的名义向乙追讨医疗费。此时,丙的行为并非法律意义上的“代位求偿”,因为丙并非保险人,与甲之间也不存在法定代位关系。丙的行为更可能被认定为一种无权代理,除非甲事后追认,否则乙没有义务向丙支付。如果丙持有甲的授权委托书,那么他就成了甲的委托代理人,其追偿行为的后果由甲承担。这里的法律边界就在于:个人不能像保险公司一样,因支付了某笔费用就自动获得对第三方的法定代位权。个人之间的“代为”行为,必须严格遵循代理或债权转让的法律规则。债权转让需要通知债务人方才生效,而代理则需要明确的授权。混淆这一点,可能导致好心办坏事,甚至因维权方式不当而自身陷入法律纠纷。因此,无论是作为委托人还是受托人,在面对“代为”事务时,都必须保持清醒的法律头脑,明确自身行为的法律性质,确保每一步都在法律许可的框架内稳健前行。

理解“代为兼职”与“代为求偿权”的分野,如同掌握了两把钥匙,一把开启了社会协作与信任的大门,另一把则守卫着财产秩序与公平正义的底线。前者依赖于契约精神,要求我们在合作中精耕细作,明确权责;后者则体现了法律的智慧,通过精巧的制度设计,平衡了不同主体间的利益关系。当我们在职场中寻求代理帮助,或在生活中遭遇不幸需要保险理赔时,这些看似遥远的知识便化作了保护我们切身利益的坚实盾牌。法律的魅力,恰在于它将这些复杂的权利义务关系梳理得井然有序,让每一个身处其中的个体都能预见行为的后果,从而更自由、更安全地规划自己的生活与事业。对这些法律概念的深刻洞察,最终将内化为一种理性的生活态度,一种在现代社会中游刃有余的智慧。