光纤激光器发展副业能做啥,和固体激光器区别在哪?

光纤激光器与固体激光器之间存在的并不仅仅是增益介质形态的差异,更是一道分水岭,它划分了两种截然不同的技术逻辑、应用路径乃至商业机会。理解这道鸿沟,对于任何希望将激光技术转化为个人事业或副业的人来说,是决定成败的第一步。传统意义上的固体激光器,如Nd:YAG激光器,其核心是一块固态晶体棒,在外部泵浦源和复杂的光学谐振腔(由两面高精度反射镜构成)的共同作用下产生激光。这就像一个需要精心维护的精密光学实验平台,光路的校准、腔体的清洁、热效应的管理,无一不需要深厚的专业知识和持续的耐心调校。而光纤激光器则彻底颠覆了这一范式,它将整个谐振腔集成到了一根特种光纤之中,激光的产生与传输都在纤芯内完成,形成了一个高度封闭、自我稳定的“微缩工厂”。这种结构上的根本不同,直接催生了两者在性能、成本和易用性上的巨大差异,也为个人利用激光技术开展副业铺平了道路。

要洞悉光纤激光器何以成为个人创富的利器,必须深入其技术的内核,并与传统固体激光器进行一场严谨的“同台竞技”。首先,从能量转换效率来看,光纤激光器堪称典范。其电光转换效率通常能达到30%-40%,甚至更高,这意味着大部分电能都有效地转化为了激光能量,而非废热。相比之下,灯泵或二极管泵浦的固体激光器,其效率往往只有10%-20%,大量的能量以热能形式耗散。这不仅直接体现在电费成本上,更重要的是对冷却系统的要求。高废热的固体激光器需要庞大而复杂的水冷系统,这增加了设备体积、购置成本和维护难度。而光纤激光器由于发热量小,许多中小功率设备仅需简单的风冷即可,极大地降低了系统的复杂性和故障率。其次,光束质量(M²值)是决定加工精度的生命线。光纤激光器由于其波导结构的天然优势,能够产生接近衍射极限的高质量光束,光斑小、能量分布均匀,特别适合进行精密切割、焊接和微加工。而固体激光器在运行时,晶体棒的热透镜效应(温度变化导致折射率不均,使晶体像透镜一样)是挥之不去的梦魇,它会劣化光束质量,导致加工不稳定,影响最终成品效果。最后,也是对个人用户最关键的一点:免维护性与稳定性。光纤激光器的“全光纤”结构,没有了需要清洁和校准的反射镜片,也没有了寿命有限且需要更换的泵浦灯,其核心部件寿命可达十万小时级别。这意味着一旦开机,它就能长时间稳定工作,用户无需成为光学工程师,只需专注于工艺和创意本身。这种“即插即用”的工业消费品特性,是传统固体激光器无法比拟的,它将原本局限于科研院所和高精尖工厂的激光能力,下沉到了普通个人和小型工作室所能触及的范围。

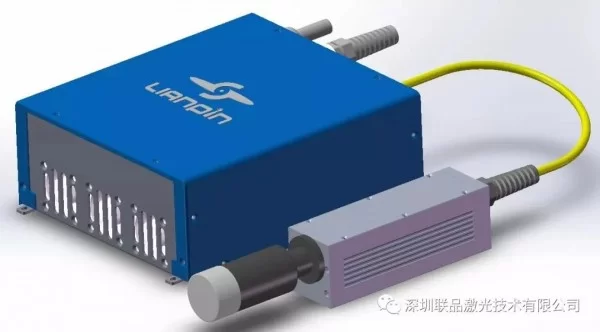

正是上述这些技术优势的叠加,使得光纤激光器不再仅仅是一台工业设备,而是一种强大的、可被个人驾驭的生产力工具。其紧凑的结构、高效的能耗、卓越的光束质量和近乎免维护的特性,共同构建了一个极其友好的“个人创客生态”。这种生态的构建,标志着一种技术民主化的进程:曾经由大型企业垄断的高精度制造能力,正以一种前所未有的方式,向个体释放。对于希望寻找副业的个人而言,这意味着一个低门槛、高回报的蓝海市场正在形成。小型光纤激光器,特别是功率在20W到100W之间的手持式或台式设备,其价格已逐渐落入个人可承受的范围。它们占地面积小,对环境要求不高,一个几平米的房间、一张稳固的桌子,就足以开辟一个微型“智能工厂”。这种便携性和灵活性,彻底打破了传统制造业对厂房和重资产的依赖,使得“居家办公”的概念从信息产业延伸到了实体制造领域。因此,当我们讨论光纤激光器的副业机会时,我们实际上是在讨论一种全新的、以个人为核心的价值创造模式。

将技术潜力转化为实实在在的收入,关键在于找准市场切入点。光纤激光器的副业应用可以大致划分为三个层次,每个层次对应着不同的技能要求和盈利模式。第一个层次,也是最直接的入门方式,是提供对外加工服务。这是一种轻资产的运营模式,核心是利用已有设备为有需求但无设备的客户解决问题。目标客户群体非常广泛:周边的小型五金店需要金属铭牌打标、广告公司需要亚克力或金属字的精密切割、淘宝卖家需要定制化的皮具或木质礼品雕刻、设计师需要将自己的数字模型变为实体原型。个人可以在本地生活平台、专业论坛、社交媒体上建立自己的接单渠道,通过高质量的照片和视频展示自己的加工能力和样品。这种模式的成功关键在于服务响应速度、加工精度和良好的沟通。客户提供的往往是零散的、多样化的订单,这正好发挥了小型光纤激光器柔性生产的优势。第二个层次,是向产业链上游延伸,进行自主产品的研发与销售。当对材料和工艺有了深入理解后,便不再满足于仅仅做个“代工者”。可以结合个人兴趣或市场洞察,设计并生产具有高附加值的利基产品。例如,利用其在金属上的精细雕刻能力,打造系列化的个性化金属饰品、摆件或文具;利用其精密切割能力,生产复杂结构的教育机器人套件或建筑模型;甚至可以为摄影器材、音响设备等发烧友社群定制专属的金属零部件。这种模式要求具备一定的设计能力(如使用CAD、CorelDRAW等软件)和市场敏感度,但利润空间远高于单纯的加工服务,因为它创造的是独特的品牌价值。第三个层次,则是技术输出的知识型服务。对于一些技术背景较强、学习能力突出的个人,还可以围绕光纤激光器本身开展副业。例如,为新入行的购买者提供设备选型咨询、操作培训、工艺参数优化指导;为拥有设备但遇到技术难题的小型企业提供上门维修和故障排除服务;或者创作关于激光应用的视频教程、付费专栏,分享自己的经验和技巧,实现知识变现。这一模式将个人从“操作员”提升为“顾问”或“教育家”,其价值在于解决信息不对称和知识壁垒的问题。

然而,机遇总是与挑战并存。投身光纤激光器副业,并非一条铺满鲜花的坦途。首先,初始投资成本是不可忽视的门槛。一台性能可靠的小型光纤激光器,价格从数万到十几万人民币不等,这对个人而言是一笔不小的开支。此外,配套的抽风除尘系统、冷水机(若需要)、电脑设计软件等也是必要的投资。其次,存在着一条陡峭的学习曲线。操作者需要掌握的不仅仅是设备的开关,更核心的是对不同材料(金属、非金属、不同厚度)的激光加工工艺参数(功率、频率、速度、占空比)的理解和调试。这需要大量的实践和试错,时间和材料成本都需纳入考量。最不容忽视的,是安全问题。激光加工过程中会产生有毒有害的烟尘和气体,必须配备有效的抽风和过滤装置。更重要的是,激光束对人眼和皮肤的伤害是永久性的,操作时必须佩戴专业防护镜,并确保工作场所的封闭性和安全性。任何对安全规范的疏忽,都可能导致灾难性的后果。最后,随着设备的普及,市场竞争也日趋激烈。如何在众多同质化服务中脱颖而出,建立自己的口碑和特色,是每一个从业者必须思考的战略问题。这要求从业者不仅要懂技术,还要懂营销、懂客户,持续提升自己的综合竞争力。

光纤激光器与传统固体激光器的技术分野,最终导向的是一种生产关系的变革。它不再仅仅是关于光子如何被激发和放大的物理故事,更是关于创造力如何被解放和赋能的社会经济叙事。当一台曾经被视为国之重器的精密制造工具,能够被安放在寻常百姓的书桌上时,它所激发的将不仅仅是商业上的副业机会,更是一种全民参与的创新文化。从提供加工服务,到创造独特产品,再到分享技术知识,这条路径清晰地展示了个人如何依托一项颠覆性技术,逐步构建起自己的价值体系。光纤激光器所提供的,正是这样一把钥匙,它打开了从技术理解到经济价值的转化之门,让每一个心怀创意的个体,都有可能成为这个精密制造时代中,一个微小而闪亮的光源。