入职1年HR做副业被辞退,赔偿金该赔多少个月工资?

一名入职刚满一年的HR,因为利用业余时间做副业被公司发现,最终收到了辞退通知书。这个案例看似简单,却在职场圈和劳动法领域掀起了不小的波澜。核心的争议点直指一个现实问题:公司以此为由辞退员工,究竟合不合法?如果合法,是否需要支付经济补偿?如果不合法,赔偿金又该是N、N+1,还是2N?这并非一道简单的数学题,而是一场围绕法律、规章、证据与情理的博弈。要厘清其中的脉络,我们必须回归到劳动法律法规的本源,结合企业管理的现实逻辑,进行一次抽丝剥茧的分析。

首先,我们必须明确几个关键的法律概念,这是整个赔偿金计算的基石。根据《中华人民共和国劳动合同法》,经济补偿的“N”指的是劳动者在本单位的工作年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。而“N+1”中的“+1”,特指用人单位依据《劳动合同法》第四十条的规定解除劳动合同,且未提前三十日以书面形式通知劳动者本人的,额外支付的一个月工资作为代通知金。这里的第四十条主要包括劳动者患病或非因工负伤医疗期满不能从事原工作、劳动者不能胜任工作等情形。最关键的“2N”,则是用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。那么,因副业被辞退,究竟适用哪一条?答案是,它直接跳过了N和N+1的常规路径,指向了两种截然不同的结果:要么是合法解除,分文不赔;要么是违法解除,赔付2N。其法律依据是《劳动合同法》第三十九条,该条规定,劳动者“严重违反用人单位的规章制度的”,用人单位可以立即解除劳动合同,且无需支付任何经济补偿。

问题的核心,因此便聚焦于两个层面:第一,公司的规章制度本身是否合法有效?第二,员工做副业的行为是否构成了“严重违反”?这两个问题的答案,直接决定了辞退的合法性。一个合法有效的规章制度,其制定过程必须经过民主程序,即经过职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。并且,该制度必须向劳动者公示。如果公司所谓的“禁止兼职”条款,仅仅是管理层的一纸空文,从未经过民主程序,也从未向员工公示告知,那么它在法律上就是无效的,不能作为辞退的依据。更进一步,即便制度程序合法,其内容也需合理。例如,一刀切地规定“无论何种情况、任何岗位,一律禁止任何形式的副业”,这种规定在司法实践中就可能被认定为过于严苛,剥夺了劳动者的正当权利,从而影响其效力。

接下来,我们来剖析“严重违反”这一极具弹性的概念。何为“严重”?法律并未给出量化标准,这给了司法裁量和企业解释的空间,但也正是争议的焦点。从过往的判例和劳动仲裁的实践来看,通常会综合考量以下几个因素:副业与本职工作的关联性。如果员工的副业与公司业务存在直接竞争关系,利用了在职期间获取的商业秘密或客户资源,这无疑是最容易被认定为“严重”的情形。比如,这位HR如果做的副业是为其他公司提供招聘外包服务,挖角自家公司的潜在候选人,那性质就非常严重了。副业对本职工作的影响。员工是否因副业占用了大量工作时间,导致本职工作业绩下滑、经常迟到早退、无法完成既定任务?如果有确凿证据表明工作表现受到了实质性负面影响,公司的主张就更有力。是否经公司警告或责令改正而拒不改正。在很多情况下,如果公司发现员工副业后,先进行口头或书面警告,要求其停止,而员工依然我行我素,那么“严重性”的认定就会大大增加。最后,还要看是否给公司造成了名誉或经济损失。例如,员工在外的不当行为被媒体报道,牵连到公司形象,或者因副业失误导致公司客户流失等。对于这位入职一年的HR而言,她作为人力资源从业者,本应对公司规章制度的严肃性有更深刻的理解。但这并不意味着公司可以随意辞退。关键证据依然在于她的副业是否触碰了上述“严重”的红线。如果她的副业是周末在市集卖手工艺品,与人力资源工作风马牛不相及,也未影响工作,那么公司想以“严重违纪”为由合法辞退她,将面临巨大的法律风险。

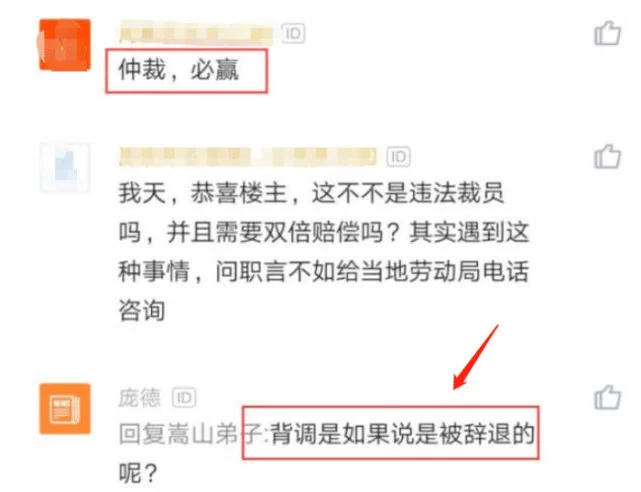

那么,作为当事员工,当面临这种情况时,该如何应对?冷静与证据是两大法宝。首先,不要慌乱,更不要在情绪激动下与公司发生正面冲突。其次,立刻开始系统地收集和整理证据。这包括但不限于:劳动合同原件、员工手册(务必确认自己是否有签收记录)、工资条、考勤记录、工作绩效评估报告、能够证明自己工作成果的邮件或文件。更重要的是,要收集能够证明自己副业并未对公司造成负面影响的证据,例如副业内容的介绍、经营时间记录(证明是在非工作时间)、与本职工作无关联性的说明等。同时,务必拿到公司出具的书面《解除劳动合同通知书》,这是启动后续法律程序的关键文件,上面会写明辞退的理由。这个理由将成为未来辩论的靶心。拿到通知后,可以尝试与公司进行协商。协商时,要有理有据,清晰地指出公司辞退决定在法律上的瑕疵,比如规章制度的程序问题,或者“严重违纪”认定依据不足的问题。阐明如果进入劳动仲裁程序,公司可能面临的败诉风险(即支付2N赔偿金)。有时,公司为了规避诉讼成本和声誉风险,愿意支付一笔高于N但低于2N的补偿金来和解。如果协商不成,劳动仲裁是维护自身权益的必经之路。在仲裁庭上,上述所有收集的证据都将成为呈堂证供,决定最终的裁决结果。

从更宏观的视角看,这起HR因副业被辞退的事件,折射出的是新时代雇佣关系正在发生的深刻变革。随着零工经济的兴起和个体价值意识的觉醒,“一份工作干到老”的观念早已过时,越来越多的职场人希望通过副业探索更多可能性,增加收入来源,抵御职业风险。然而,许多企业的管理思维和规章制度,却依然停留在工业时代的“忠诚度”和“控制权”上,对员工的副业采取严防死守的“堵截”策略。这种矛盾与冲突,在未来只会愈发普遍。对于企业而言,与其将副业视为洪水猛兽,不如思考如何建立更加开放、透明和灵活的管理机制。例如,建立副业申报和审批制度,明确哪些行为是禁区(如竞业、泄密),哪些行为在不妨碍本职工作的前提下可以被允许。这不仅能降低法律风险,更能提升员工的归属感和创造力,将员工的个人发展与企业发展更好地结合起来。对于员工而言,从事副业也必须建立在对主职工作负责的基础上,保持职业操守的底线,清晰地了解公司的规定和潜在的法律风险。毕竟,职业发展的根基,永远是自己在本职岗位上创造的价值。

最终,这起HR因副业被辞退的案件,不仅是对一纸劳动合同条款的考验,更是对现代职场信任、灵活性与管理智慧的深刻拷问。赔偿金的数额,或许能用N或2N来量化,但劳资双方为此付出的时间、精力与信任成本,却无法简单计算。在个体价值日益凸显的今天,寻找权利边界与职业发展的平衡点,是每一个职场人,也是每一位管理者必须面对的课题。法律的判决能解决一宗纠纷,却无法弥合观念的鸿沟。唯有建立在相互尊重、规则清晰、沟通顺畅基础上的新型雇佣关系,才能真正实现企业与个人的双赢。