党政领导干部兼职问题有哪些,规范兼职要注意啥?

兼职乱象的深层动因与现实危害

当前,党政领导干部兼职领域存在的问题呈现出复杂化、隐蔽化的趋势,其背后动因值得深究。首要的驱动力无疑是权力寻租。部分领导干部将手中的公权力视为一种可交换的资源,通过在关联企业、行业协会、基金会等机构兼任职务,为企业或特定群体“站台”,利用自身影响力在项目审批、政策倾斜、资金扶持等方面提供便利,进而获取非法报酬、股权安排或人情利益。这种“权力兼职”不仅严重扰乱了正常的市场经济秩序,更损害了政府的公信力。

其次是利益冲突的潜在风险。领导干部在公共部门与兼职机构之间扮演“双重角色”,当公共职责与兼职机构的利益发生抵触时,其决策天平难免会向后者倾斜。例如,负责城市规划的领导在房地产开发商的协会中任职,负责市场监管的领导在行业协会中担任要职,这些安排都为利益冲突埋下了巨大隐患。即便领导干部本人能保持清白,这种“瓜田李下”的嫌疑也足以削弱公众对政府公正性的信任。

再者,精力分散也是一个不容忽视的问题。领导干部的本职工作是服务人民、管理社会事务,这需要投入百分之百的精力与智慧。过多的兼职必然会挤占其用于主责主业的时间和思考,导致工作漂浮、效率低下,影响党和国家的方针政策在基层的有效落实。从某种意义上讲,允许无序兼职,就是对人民赋予权力的不负责任。

最后,领导干部的违规兼职还会造成社会资源的不公平分配。一个带有“官员光环”的兼职身份,往往能为相关机构带来无形的竞争优势,无论是获取项目、吸引投资还是扩大社会影响力,都比普通机构更为便利。这实质上是一种基于权力身份的“特权”,破坏了公平竞争的社会环境。

规范兼职的核心制度框架与刚性红线

为根治上述乱象,党中央、国务院出台了一系列刚性制度,为领导干部兼职划定了清晰的“红线”与“底线”。这其中,党政领导干部兼职规定构成了制度体系的基石。其核心精神可以概括为“从严控制、规范审批、杜绝取酬、强化监督”。

关于兼职范围,规定明确要求,领导干部不得在营利性组织兼职,原则上也不得在非营利性社会组织兼任超过一个职务。确因工作需要在社会团体等机构兼职的,必须与本职业务相关,且要经过严格的审批程序。这从根本上杜绝了领导干部利用职权“到处兼职”的可能性。

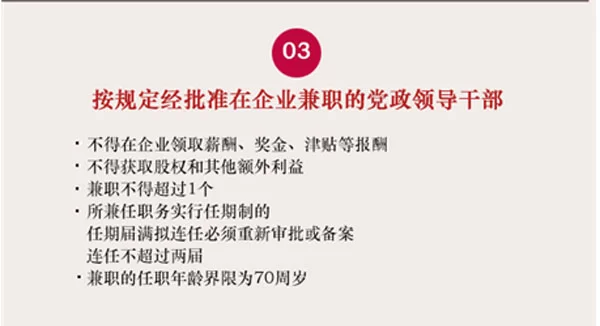

在党政干部兼职取酬规定方面,政策的态度是“零容忍”。明确规定,领导干部经批准兼职的,不得在兼职单位领取任何形式的报酬,包括工资、奖金、津贴、补贴以及股权、期权等。同时,也不得利用兼职身份为个人、亲属或特定关系人谋取不正当利益。这一规定直击兼职问题的要害,切断了权力与利益之间的直接输送链条,是防止“权力变现”的关键一环。

此外,制度还对兼职的年龄、任期等作出了限制。例如,辞去公职或退(离)休的领导干部,在三年内不得到原任职务管辖的地区和业务范围内的企业兼职(任职),也不得从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动。这些“冷却期”的规定,有效防止了领导干部利用在职时积累的人脉和影响力“期权化”地进行利益交换。

规范兼职的审批流程与动态管理机制

制度的生命力在于执行。一个科学、严谨的规范领导干部兼职审批流程,是将制度要求落到实处的保障。这个流程并非简单的“打个报告”,而是一个环环相扣、层层把关的系统工程。通常包括以下几个环节:个人提出书面申请,详细说明兼职理由、机构性质、拟任职务、任期等;所在单位党委(党组)进行初步审核,重点研判兼职的必要性、合规性以及是否存在利益冲突;按照干部管理权限,报请相应的组织人事部门审批;审批通过后,还需按规定进行备案,并在一定范围内进行公示,接受监督。

审批仅仅是起点,更为重要的是动态管理。组织人事部门不能“一批了之”,必须建立兼职干部的常态化监督机制。这包括:要求兼职干部定期报告履职情况,对其是否存在违规取酬、利用职权谋私等行为进行跟踪检查;严格执行任期制,任期届满后必须重新履行审批手续,不符合条件的坚决不予续任;建立兼职信息库,运用信息化手段对干部兼职情况进行动态监测和分析,及时发现潜在风险。这种全周期的管理模式,确保了对领导干部兼职行为的监督“无死角”。

社会团体兼职的特殊性与管理要点

在社会治理体系中,社会团体、行业协会、基金会等社会组织扮演着日益重要的角色。因此,领导干部在社会团体兼职管理成为一个需要特别关注的领域。相较于企业,社会团体的非营利性使其兼职问题更具迷惑性,但风险同样存在。

针对社会团体兼职的管理,首先要精准识别其性质。对于那些承担部分行政职能、与政府部门联系紧密的“红顶中介”,必须从严控制领导干部兼职,防止其成为“二政府”或权力寻租的“白手套”。对于纯粹的学术性、公益性、互助性社会团体,在确有需要且符合规定的前提下,可以适度审批,但审批标准不能降低。

其次,要强化对兼职行为实质的审查。重点审查领导干部是否利用行政权力干预社会团体的内部事务,是否利用社会团体平台为特定企业或个人谋利,是否通过会议费、咨询费、课题费等变相形式获取报酬。管理上要穿透表面形式,直击问题本质。例如,一些领导干部虽不在协会领取工资,却通过在协会举办的论坛、培训班上“讲课”获取高额报酬,这种变相取酬行为必须被纳入监管视野。

新形势下规范兼职工作的深化方向

随着经济社会的发展,领导干部兼职的形式和手段也在不断翻新,给规范管理工作带来了新的挑战。例如,通过“影子公司”、代持股份、安排亲属就业等方式进行隐性利益输送;利用网络平台、虚拟社群等新型组织形式进行“线上兼职”;在离职退(离)休后,通过担任顾问、提供“指导”等方式进行“软性”兼职等。

面对这些新挑战,领导干部违规兼职清理工作必须向纵深推进。一方面,要织密监督之网。推动纪检监察、组织人事、审计、市场监管等部门的信息共享与协同联动,形成监督合力。运用大数据、人工智能等技术手段,对领导干部的个人有关事项报告、工商注册信息、社保缴纳信息等进行交叉比对,智能筛查异常兼职线索。

另一方面,要强化问责的刚性约束。不仅要对违规兼职的领导干部本人进行严肃处理,追究其纪律责任,更要对审批把关不严、监督失职的单位和相关责任人进行追责问责。只有让失职者付出代价,才能倒逼责任落实,真正形成“不敢、不能、不想”违规兼职的强大震慑。

规范党政领导干部兼职,本质上是给权力运行划定边界,为公私分明建立防火墙。这不仅是对干部个人的爱护与保护,更是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。只有持续保持高压态势,不断完善制度体系,创新监管方式,才能彻底铲除权力寻租的土壤,让权力在阳光下运行,营造风清气正的政治生态,为党和人民的事业发展提供坚强的组织保证。