全职工作到底是什么意思?副业能搞,五险一金咋交?

“全职工作”,这个词汇在传统观念中似乎有着不言自明的分量:稳定的朝九晚五、固定的月薪、单位缴纳的五险一金,它代表着一种安全感和归属感。然而,在个体价值觉醒与零工经济蓬勃发展的今天,这个概念正被重新解构和定义。它不再是唯一的“铁饭碗”,而更像是一个稳固的“主基地”,人们以此为圆心,开始探索更多元的职业可能。那么,我们该如何重新审视“全职”这个看似熟悉的词汇?当副业成为一种普遍选择时,它与全职工作的边界在哪里?最核心的问题——五险一金,这个维系着我们社会生活保障的基石,又该如何安放?这并非一个简单的“能”或“不能”的问题,而是一场涉及法律、个人规划与企业管理智慧的深度博弈。

首先,我们必须厘清全职工作的定义与边界。从法律层面看,全职工作通常指劳动者与用人单位建立全日制劳动关系,受《劳动合同法》全面保护。其核心特征在于:劳动者在法定或约定的工作时间内,主要乃至 exclusively 为该用人单位提供劳动,用人单位则据此支付劳动报酬并履行全部雇主义务,其中就包括法定的社会保险缴纳义务。这里的“边界”不仅体现在工作时长上,更深层次地体现在劳动者的忠诚义务和用人单位的管理权限上。全职员工通常被期望将主要精力投入到本职工作中,不得从事与单位有利益冲突的活动。然而,现实的复杂性在于,这条边界正变得日益模糊。许多公司的规章制度中,并未明确禁止员工从事副业,只是要求“不得影响本职工作”。这就为“副业刚需”的打工人留下了巨大的操作空间,也埋下了潜在冲突的伏笔。理解这一点,是探讨后续所有问题的前提:你与主公司的合同约定与企业文化,决定了你副业的安全区范围。

紧接着,副业与全职工作的冲突便成为无法回避的现实。这种冲突是多维度的。最直接的便是时间与精力的冲突。人的精力是有限的,当一份工作已经耗尽心力,副业的质量甚至主业的表现都可能出现滑坡。这不仅是个人效率问题,更可能触及公司的管理红线。其次是利益冲突的雷区。例如,一名在A公司做市场策划的员工,私下接了B公司(A公司的直接竞争对手)的推广项目,这无疑是严重的职业失范,甚至可能构成违约或违法。再者,是知识产权与保密义务的冲突。许多全职岗位涉及公司的核心技术或商业秘密,员工在副业中无意或有意地使用了相关信息,后果不堪设想。最后,还有一个隐性的冲突:职业认同感的分散。当一个人同时扮演多个职业角色时,其对任何一个角色的投入深度和忠诚度都可能被稀释。因此,在开启副业之前,进行一次彻底的“风险评估”至关重要,不仅要评估自己能否胜任,更要评估副业是否触及了主业的根本利益。

当副业成为既定事实,最令人焦虑的问题浮出水面:双重劳动关系下的社保缴纳。社保,即我们常说的“五险一金”,其缴纳主体是唯一的。根据我国《社会保险法》规定,职工应当参加基本养老保险,由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。这意味着,对于一个拥有全日制主业的劳动者而言,其社保缴纳的法定义务主体是其主公司。那么,副业收入方需要为你缴纳社保吗?答案通常是否定的。如果你的副业是零散的、项目制的,你与副业方建立的多是劳务关系而非劳动关系。劳务关系下,对方支付给你的是劳务报酬,已代扣个人所得税,但并无为你缴纳社保的法定义务。这是最常见、也最合规的模式。你的社保依然由主公司正常缴纳,保障不断档。

但情况总有例外。如果你的副业是另一份相对稳定的兼职工作,与对方也签订了正式的劳动合同,形成了法律意义上的“双重劳动关系”,情况就变得复杂了。理论上,两个用人单位都应为员工缴纳社保,但社保账户在同一时期内只能有一个参保状态。实践中,操作路径通常是:主公司继续作为你的主要参保单位缴纳全套社保;兼职公司则无法为你重复缴纳,但可能会通过支付“社保补贴”等形式,将这部分成本折算到你的薪酬中。需要强调的是,这种“补贴”方式在法律上存在瑕疵,因为它规避了用人单位的法定缴费义务。 对于个人而言,最稳妥的方式是确保主公司的社保是连续、足额缴纳的。任何试图通过挂靠、代缴等方式处理副业社保的行为,都涉嫌违法,风险极高。因此,面对社保问题,核心原则是:守住主阵地,确保主公司为你缴纳的社保不断不漏,这是你所有职业探索的“压舱石”。

那么,身处这样的复杂局面,如何平衡主业与副业?这是一门需要智慧和自律的艺术。首要原则是“透明沟通”与“遵守规则”。在开启副业前,仔细阅读主公司的员工手册,了解相关规定。如果公司文化开放,与直属上级进行一次坦诚的沟通,或许能获得理解和支持。其次,是极致的时间管理。区分“主业时间”与“副业时间”,建立物理和心理上的边界。例如,下班后切换到副业模式,周末集中处理副业项目,确保工作时间的纯粹性。再者,要懂得精力分配,优先保证主业工作的质量和产出,这是你所有职业信誉的基石。最后,保持价值对齐,选择的副业最好能与主业形成互补或促进,比如,一名程序员主业写后端,副业可以做一些前端的小项目,这样既能提升综合技能,又能避免直接的利益冲突。平衡不是五五开,而是懂得在特定阶段,有所为有所不为。

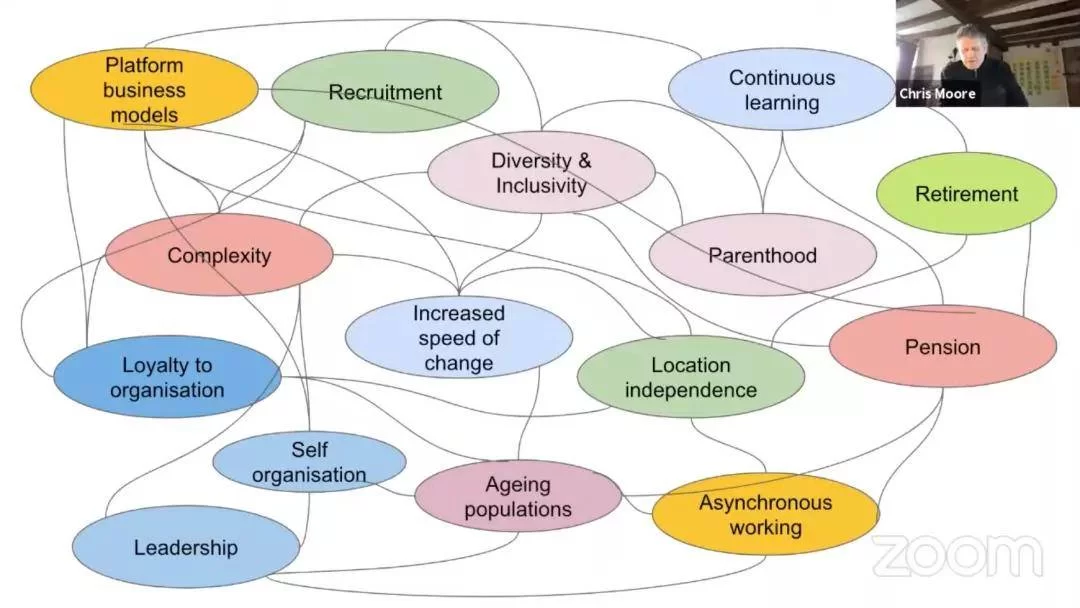

放眼当下,我们所有关于全职与副业的困惑,都源于新业态下的劳动关系认定正在发生深刻变革。平台经济、共享经济催生了大量非标准就业形态,如外卖骑手、网约车司机、线上设计师等。他们的工作性质既非传统全职,也非典型兼职,这对现行的劳动法律体系构成了挑战。未来,随着社会对多元化就业的接纳度越来越高,我们或许会看到更加灵活、分层的社会保障体系。例如,允许个人以更低的成本、更便捷的方式,为自己缴纳补充商业保险或部分社会保险项目。政策的演进,将为“一心多用”的现代职场人提供更坚实的制度保障。但在那一天到来之前,我们每个人都需要成为自己职业生涯的首席风险官,在规则的框架内,审慎而勇敢地探索人生的更多可能性。全职与副业的交响,并非简单的加减法,而是一场关于个人价值、职业边界与风险管理的动态平衡艺术。在这场探索中,清晰认知规则,审慎评估自我,方能行稳致远,最终驾驭属于自己的职业航船。