公务人员能不能搞副业?在职退休后哪些副业都合法?

在职的铁律:为何副业成为禁区?

《中华人民共和国公务员法》第五十九条明确规定,公务员必须遵守纪律,不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一条款为在职公务员的副业问题划下了一道清晰且不可逾越的“硬杠杠”。所谓的“营利性活动”,范畴极广,涵盖了开公司、办企业、个体工商户、入股分红、有偿中介、兼职取酬等几乎所有能够直接或间接获取经济利益的行为。之所以设定如此严格的规定,其核心逻辑在于维护公职的廉洁性与公正性。

首先,这是为了防止利益冲突。公务员手握公权力,掌握公共资源,若允许其随意经商办企业,极易产生“裁判员下场当运动员”的局面。他们可能会利用职务之便,为自己的企业或关联企业谋取不正当利益,如泄露内幕信息、在项目审批中给予关照、影响招投标公平性等。这不仅是权力寻租的温床,更是对社会公平正义的严重侵蚀。其次,这是为了保证履职的专注度。公务员的本职工作是服务人民、管理社会事务,这需要全身心的投入。副业势必会分散精力、占用时间,可能导致工作敷衍、效率低下,最终损害的是政府的公信力和人民群众的切身利益。最后,这是为了维护政府的整体形象。一个廉洁、高效、专注的公务员队伍,是政府赢得民心的基石。如果公务员普遍“身在曹营心在汉”,将主要精力用于个人创收,势必会给社会造成“以权谋私”的负面观感,动摇执政根基。

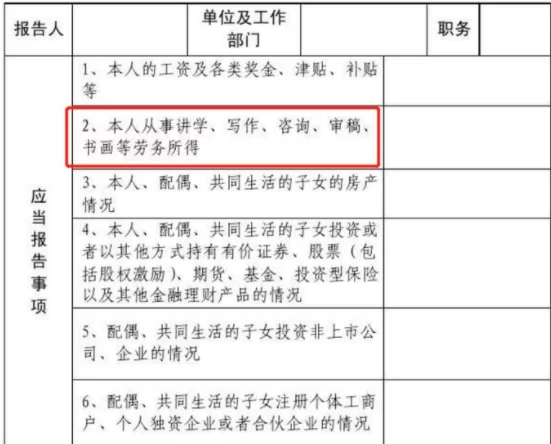

当然,法律也并非完全堵死所有通路。一些非营利性的、与职务无关的智力成果转化是被允许的,例如从事书画、文学、艺术创作,或在经批准后进行不影响工作的学术讲座、报告。但这些活动的收入,往往需要按照单位规定进行申报或上缴,且绝不能利用公职身份进行宣传或站台。对于事业单位人员,其副业规定相较于公务员稍显宽松,一些地方和单位鼓励专业技术人员在完成本职工作后,利用专业知识提供技术服务、进行成果转化,但同样需要经过单位批准,且不得损害国家、集体和他人利益,不得影响本职工作。

红线与警示:哪些行为必然导致违纪处分?

理解了“不能做什么”,更要清晰地识别“红线”在哪里。从近年来通报的公务员副业违纪处分案例来看,触碰红线的行为主要有以下几类:

- 隐形持股,幕后操作。一些公务员自作聪明,不自己注册公司,而是让配偶、子女或亲属代持股份,自己躲在幕后实际控制企业,参与经营管理。这种“白手套”式的操作,看似隐蔽,实则一经查实,性质更为恶劣,属于典型的对抗组织审查行为。

- 利用影响力,为亲属铺路。自己不直接经商,但利用职权或职务影响力,为配偶、子女及其配偶等亲属经商办企业谋取便利条件,如协调关系、疏通渠道、提供项目信息等。这同样是《中国共产党纪律处分条例》中明令禁止的“利用职权或职务影响为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人谋取利益”行为。

- 违规兼职,领取双薪。在未经组织批准的情况下,在行业协会、商会、学会等社会团体中兼职,并违规领取薪酬、津贴、奖金。即便这些组织看似非营利,但只要领取了报酬,就构成了违规兼职。

- 网络从业,身份变现。随着互联网发展,一些公务员试图在网络空间“开辟第二战场”。例如,利用公务员身份作为“网红”标签,在直播带货、知识付费中获取利益;或开设自媒体账号,以爆料内部消息、解读政策为噱头吸引流量,再通过广告、打赏等方式变现。这些行为本质上都是将公职身份商品化,是绝对不允许的。

这些案例警示我们,任何试图在纪律边缘“走钢丝”、玩“文字游戏”的想法都是极其危险的。组织的监督之网越织越密,大数据筛查、群众监督、专项巡视等多种手段,让违规行为无所遁形。一旦触碰红线,面临的将是轻则警告、记过,重则撤职、开除的严厉处分,个人政治生命和职业生涯将就此断送,可谓得不偿失。

退休的转机:如何合法开启人生第二春?

当公务员办理完退休手续,褪去公职身份后,情况则发生了根本性的变化。他们不再是《公务员法》约束的对象,享有普通公民依法从事经营活动的权利。因此,退休公务员合法副业范围远比在职时广阔。然而,“自由”并非毫无边界,一道重要的“冷却期”或称“脱密期”依然需要遵守。

根据相关规定,公务员辞去公职或者退休的,原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员在离职三年内,其他公务员在离职二年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。这条规定旨在防止“期权腐败”,即公务员在位时为企业提供便利,退休后再到该企业领取高额报酬作为回报。

那么,度过这段“冷却期”后,退休公务员可以从事哪些合法副业呢?

- 专业咨询与顾问。凭借数十年积累的政策理论水平、行业洞察力和宏观分析能力,可以为企业、研究机构提供高质量的战略咨询服务。这不仅能实现个人价值,也能将宝贵的经验回馈社会。

- 知识分享与教育。可以到高校、党校、干部学院担任兼职教授,或在社会培训机构开设专题讲座,将理论知识与实践经验系统化地传授给年轻一代。著书立说,撰写回忆录或专业书籍,也是极佳的选择。

- 文化艺术创作。重拾年轻时的爱好,投身于书法、绘画、摄影、文学创作等领域。作品不仅可以陶冶情操,也能在市场上实现其经济价值。

- 参与公益事业。虽然不以营利为目的,但深度参与非营利组织(NPO/NGO)的管理和运营,发挥余热,服务社会,本身就是一种更高层次的“价值副业”。

- 合规的投资理财。利用合法的退休金和积蓄,进行股票、基金等金融投资,只要不涉及内幕交易和市场操纵,完全是合法的个人财务规划行为。

心态的调适:从权力到服务的角色转换

无论是严守在职的纪律,还是开拓退休的天地,核心都在于一种健康的心态。在职时,必须清醒认识到,权力是人民赋予的,只能用来为人民服务,任何将权力异化为谋私工具的想法都是危险的。这份职业的价值,体现在为公众创造的无形价值中,而非个人财富的积累上。面对社会上各种商业诱惑,要能守住初心,耐得住寂寞。

退休后,则要学会从“管理者”向“服务者”的心态转变。过去的影响力源于职务,未来的价值则源于经验和智慧。不能再摆“官架子”,不能再试图利用过去的身份和关系网谋利。应将自己定位为一个普通的市场参与者或社会贡献者,用专业能力和诚信品格去赢得尊重和机会。这种平和、务实的心态,是退休生活幸福、副业事业顺利的重要保障。

公务人员的身份,本质上是一份责任与担当的契约。这份契约的核心,是将个人才智与精力奉献给公共利益。在职期间,严守纪律、不越雷池,既是保护公职队伍的纯洁性,也是对个人职业生涯最坚实的守护。而当解甲归田,褪去公职光环,凭借积累的智慧与经验,在合规的轨道上开启人生的第二春,则是一种价值的延续与升华。这条界线,清晰而深刻,值得每一位身在公门或向往公门的人深思。