兼职人员个税咋申报,合同签啥协议社保用不用交?

企业在吸纳兼职人员时,常常会面临一个关键的决策十字路口:这层关系该如何界定?这并非简单的文字游戏,而是直接决定了后续的个税申报路径、合同协议类型以及社保缴纳的义务。一个错误的判断,不仅可能给企业带来不必要的税务成本和罚款风险,也可能损害兼职人员的合法权益。因此,厘清其中的逻辑与法规,是每个企业主和人力资源管理者必须掌握的核心技能。

一、关系的起点:劳动合同与劳务协议的本质分野

要解决所有后续问题,必须首先明确一个根本性的区别:企业与兼职人员之间建立的是劳动关系还是劳务关系。这是整个问题的总开关,决定了所有操作的合规性。

劳动关系的核心特征是“从属性”。这意味着兼职人员在人格、经济和组织上都从属于企业。具体表现为:企业对其有管理和指挥权,需要遵守企业的规章制度和工作时间安排,使用企业提供的生产资料,其劳动成果是企业业务的有机组成部分。在这种关系下,无论兼职时间长短,只要具备这些从属性特征,理论上都应被认定为劳动关系。处理方式上,企业应与其签订《劳动合同》,薪资作为“工资薪金”处理,并依法为其缴纳社会保险。

劳务关系的核心特征是“平等性”与“独立性”。兼职人员更像一个独立的承包商或服务提供者。他们不隶属于企业的管理体系,通常是完成某一特定任务、项目或提供一次性的专业服务。双方地位平等,兼职人员自行安排工作时间和方式,对工作成果负责,而非对工作过程负责。这种情况下,双方应签订《劳务协议》或《服务合同》,报酬定性为“劳务报酬”,企业通常没有为其缴纳社保的义务。

一个常见的误区是“协议名称决定论”。许多企业以为,只要签订的是《劳务协议》,就万事大吉。然而,在法律和税务实践中,“实质重于形式”是黄金原则。如果协议内容、实际管理方式完全符合劳动关系的特征,即便名为“劳务协议”,在税务稽查或劳动仲裁中,也极有可能被认定为事实劳动关系,从而面临补缴社保、罚款等风险。因此,企业在操作前,必须对照自身与兼职人员的实际合作模式,做出审慎判断。

二、个税申报的两条路径:工资薪金与劳务报酬的迥异处理

一旦关系明确,个税申报便有了清晰的路线图。工资薪金与劳务报酬,在计税方法、申报频率和税负上存在显著差异,直接影响企业和个人的切身利益。

“工资薪金”的个税处理相对成熟和标准化。企业需将兼职人员视为正式员工,将其收入并入当月的工资、薪金所得,采用累计预扣法进行计算。即以纳税人截至本期在本年度累计取得的工资薪金收入减除累计免税收入、累计减除费用(目前为每年6万元,即每月5000元)、累计专项扣除、累计专项附加扣除和累计依法确定的其他扣除后的余额为累计预扣预缴应纳税所得额,适用3%至45%的超额累进税率。申报周期为月度,由企业在次月15日内通过扣缴客户端统一申报。这种方式对于长期、稳定的兼职人员而言,税负相对平滑且通常较低。

“劳务报酬”的处理则更为灵活,但也更为复杂。当次次或按次支付报酬时,企业作为扣缴义务人,需按次或按月预扣预缴个人所得税。其计算方式为:每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为收入额,再适用20%至40%的超额累进税率。例如,一笔3000元的劳务报酬,应纳税所得额为2200元,适用20%税率,需代扣个税440元。而一笔10000元的劳务报酬,应纳税所得额为8000元,适用20%税率,需代扣个税1600元。企业通过“自然人电子税务局”(扣缴端)的“劳务报酬”模块进行申报。值得注意的是,兼职人员需要在次年的3月1日至6月30日期间,将全年的劳务报酬所得与其他综合所得(如工资薪金)合并,进行个人所得税的年度汇算清缴,税款多退少补。

对于企业而言,正确选择申报路径是企业兼职人员税务处理的核心环节。若将本应属于“工资薪金”的收入错误地按“劳务报酬”申报,短期内或许能规避社保,但长期看,不仅个人税负可能更高,企业也构成了偷逃税款的违法行为,后患无穷。

三、社保问题的迷雾:到底谁该为兼职人员的未来负责?

社保问题,是兼职用工中最易引发争议和困惑的一环。其答案同样根植于前述的“关系界定”。

如果企业与兼职人员之间建立的是劳动关系,那么“兼职需要缴纳社保吗”的答案是肯定的,且是强制性的。根据《社会保险法》,只要存在劳动关系,用人单位就必须为劳动者缴纳职工社会保险,包括养老、医疗、失业、工伤和生育保险。即便该兼职人员已在其他单位有全职工作并缴纳社保,新用人单位也必须为其缴纳工伤保险。这是因为工伤保险旨在保障职工在工作期间因工作原因遭受事故伤害或患职业病后的医疗救治和经济补偿,与多重劳动关系并不冲突。企业不能以“员工已有社保”为由拒绝缴纳。

而如果双方是劳务关系,那么企业通常没有法定义务为兼职人员缴纳社保。此时,兼职人员作为独立的个体经营者或自由职业者,需要自行解决社保问题,例如以灵活就业人员的身份参加职工基本养老保险和医疗保险,或者参加城乡居民社保。企业在签订劳务协议时,可以在条款中明确双方不存在劳动关系,企业无缴纳社保的义务,以避免未来的潜在纠纷。但需要强调的是,这种“通常”背后也存在例外。例如,一些特定行业或地区可能有特殊规定,或者如果劳务提供方在工作中受到伤害,虽然不适用工伤保险,但企业可能需要根据《民法典》承担相应的人身损害赔偿责任。

四、实操指南:构建合规的兼职用工体系

明确了理论后,企业需要一套清晰的操作流程来落地执行,确保每一步都踩在合规的红线之内。

首先,进行关系诊断与协议签订。人力资源部门应在招聘之初就设计一份评估清单,从工作内容、管理方式、依赖程度等多个维度评估与拟聘兼职人员的关系类型。根据诊断结果,起草并签订相应的法律文件。若是劳动关系,务必使用标准化的《劳动合同》,明确岗位、薪酬、工时、社保等条款。若是劳务关系,则签订详尽的《劳务协议》,清晰界定服务内容、交付标准、报酬计算、支付方式、知识产权归属及双方权利义务,尤其要突出服务的独立性与成果导向。

其次,执行差异化的财税处理。对于劳动合同下的兼职人员,将其信息录入公司薪酬管理系统,每月固定时间核算薪资,同步计算个税,并按时向社保部门申报缴费。所有支付记录都需有据可查。对于劳务协议下的兼职人员,财务部门在每次付款前,需根据报酬金额和税率代扣个税,并通过自然人电子税务局完成申报和缴款。务必保留好劳务协议、服务交付证明(如项目报告、验收单)和支付凭证,形成完整的证据链,以应对未来可能的税务核查。

最后,建立风险预警与动态调整机制。企业应定期审视自身的用工模式,特别是随着业务发展,一些临时的、项目制的劳务合作可能会演变为事实上的劳动关系。例如,某个项目顾问长期驻场,深度参与日常工作,接受团队管理,其身份就可能已经“变质”。此时,企业应主动调整,将其纳入规范化的劳动关系管理,及时补签合同、申报社保,将风险扼杀在摇篮之中。

五、趋势与挑战:在“灵活用工”浪潮中稳健前行

近年来,随着平台经济、共享经济的兴起,“灵活用工”已成为一股不可逆转的潮流。它为企业降本增效、快速响应市场变化提供了便利。然而,这也对传统的用工合规体系提出了巨大挑战。税务部门金税四期系统的推进,使得大数据分析能力空前强大,企业用工的“人、财、税”信息更加透明。任何试图通过混淆用工关系来规避社保和税负的操作,都将在数据的显微镜下无所遁形。

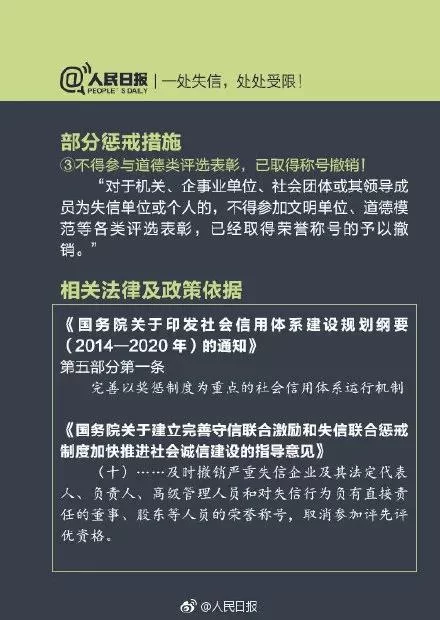

未来的挑战在于,如何在享受灵活用工红利的同时,构建一个既合法合规又具竞争力的用工生态。这要求企业不能再停留在简单的“节约成本”思维,而应上升到“风险管理”和“价值共创”的战略高度。合规,不再是负担,而是企业信誉的基石和吸引优质人才的重要标签。一个能清晰界定用工关系、规范财税流程、保障兼职人员权益的企业,才能在激烈的市场竞争中走得更稳、更远。

因此,处理兼职人员的个税、合同与社保问题,远非一项简单的行政事务。它考验的是企业管理者的法律意识、财税智慧和战略眼光。唯有深入理解其背后的逻辑,建立起系统化、精细化的管理流程,才能在灵活多变的商业环境中,真正实现降本增效与风险控制的完美平衡,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。