兼职人员年薪算工资薪金还是劳务报酬,要交社保吗?

判断一笔兼职人员的年薪,究竟该归入“工资薪金”还是“劳务报酬”,并非简单地看其合作形式是“兼职”二字就能敲定的。这个问题的核心,在于双方法律关系的定性,它直接决定了企业的用人成本、个人的到手收入以及双方的法定义务,尤其是社保缴纳的责任归属。在实践中,这是一个极易引发争议且充满风险的灰色地带,厘清其间的界限,对于企业和兼职方都至关重要。

关系的本质:从属管理 vs. 独立服务

“工资薪金”与“劳务报酬”最根本的区别,不在于支付频率或金额大小,而在于其背后所反映的法律关系是劳动关系还是民事劳务关系。前者受《劳动法》与《劳动合同法》的调整,后者则主要由《民法典》中的合同编来规范。

认定为“工资薪金”的核心特征在于存在人格上、经济上和组织上的从属性。这意味着兼职人员需要遵守用人单位的规章制度,如考勤、着装、工作流程等;其工作内容是单位业务的组成部分,接受单位的直接指挥、监督和管理;其提供的劳动力是一种持续的、融入企业运营体系的付出。即便他每周只工作一天,只要这种管理与被管理的关系成立,就构成了事实上的劳动关系。例如,一家公司聘请一位设计师每周三来公司坐班,参与项目例会,使用公司设备,接受创意总监的指导,那么这位设计师的收入,即便按年结算,也应被视为工资薪金。

而“劳务报酬”则指向一种平等的民事服务关系。提供劳务的一方是独立的,他并不隶属于接受劳务一方的管理体系。其核心在于成果交付而非过程管理。他自主安排工作时间、方式,可以使用自己的工具和资源,可以同时为多个不相关的主体提供服务,其交付的是特定的、可量化的工作成果。例如,公司委托一位外部专家翻译一份年度报告,约定一个月内交付,公司只关心翻译的最终质量和时效,至于专家是白天工作还是晚上工作,用电脑还是手写,均无权干涉。这种情况下,支付的报酬就是劳务报酬。年薪制的设定,往往只是为了方便结算或锁定长期合作,并不能改变其独立服务的本质。

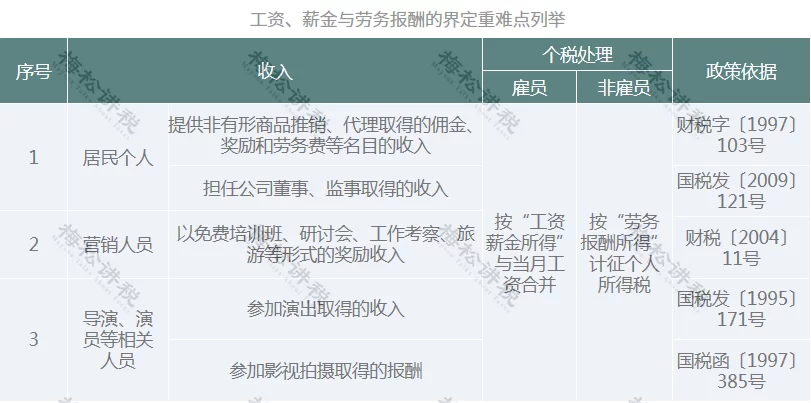

税务的岔路口:两种截然不同的计算路径

法律关系的定性直接导向了个人所得税的计算差异,这往往是双方最直观的感受。

“工资薪金”属于综合所得的一部分。企业会按月代扣代缴个税,适用的是3%至45%的超额累进税率。在预扣预缴时,可以扣除基本减除费用(目前为5000元/月)、专项扣除(三险一金)、专项附加扣除(子女教育、赡养老人等)以及其他依法确定的扣除。到了次年,个人还需进行综合所得年度汇算清缴,将全年工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费四项合并,按年计算税款,多退少补。这种模式的特点是稳定且与个人整体负担挂钩。

“劳务报酬”的计算则更为复杂。在每次或每月取得收入时,由支付方代扣代缴。其预扣预缴率分为三档:每次收入不超过4000元的,减除费用800元后,按20%计税;超过4000元的,减除20%的费用后,按20%计税;应纳税所得额超过20000元的,实行加成征收,税率分别为30%(超过2万至5万部分)和40%(超过5万部分)。一个关键的易混淆点是,这笔预扣的税款并非最终结果。在次年度进行个人所得税汇算清缴时,劳务报酬所得需要并入当年的综合所得,再适用3%至45%的年度税率表计算最终应纳税额,已预扣的税款可以抵减。这意味着,如果个人全年收入不高,并入后可能适用更低税率,从而获得退税;反之,如果收入很高,则可能需要补税。对于年薪制的兼职方,由于其收入集中,预扣时可能适用较高税率,但年度汇算时结果可能会有不同。

社保的归属:法定义务与自我规划

社保问题是区分两种关系的另一个核心落脚点,也是企业用工成本的关键变量。

如果双方被认定为劳动关系,那么为员工缴纳社会保险(包括养老、医疗、失业、工伤、生育保险)是企业的法定义务,具有强制性。这不存在任何协商空间,即便员工自愿签署放弃社保的声明,该声明也因违反法律强制性规定而无效。企业不依法缴纳,将面临补缴、罚款、滞纳金等行政处罚,甚至可能在员工发生工伤时承担全部赔偿责任。对于非全日制用工这种特殊的劳动关系,法律规定用人单位只需为其缴纳工伤保险,但这依然是用人单位的责任。

而在民事劳务关系下,由于双方不存在隶属关系,接受劳务的一方没有法定义务为提供劳务者缴纳社会保险。兼职人员作为独立的商事主体或自由职业者,需要自行规划其保障。他们可以选择以“灵活就业人员”的身份,在户籍地或居住地参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险,从而解决自身的长期保障问题。这种模式下,企业的用人成本显著降低,但兼职人员的职业风险和个人保障则需要自行承担。

风险规避与实践建议

理论上的清晰界定在现实中往往面临模糊地带。许多企业为了规避社保成本和用人责任,倾向于将所有兼职都签为劳务合同,这种“一刀切”的做法蕴含着巨大的法律风险。税务机关和劳动监察部门在判断时,会穿透合同的表象,审查合作的实质。如果发现兼职人员实际上接受着严格的管理,其工作性质与正式员工无异,那么很可能会被认定为事实劳动关系,企业不仅要补缴社保,还可能面临未签劳动合同的双倍工资罚款。

因此,对于企业而言,最审慎的做法是:实事求是地评估合作模式。如果确需独立的外部智力支持,应签订权责清晰的《劳务合同》,明确工作内容、交付标准、验收方式和报酬支付,并保留好工作成果交付的记录,避免在工作过程中对其进行员工式的日常管理。如果兼职方需要融入团队,长期稳定地提供劳动,那么就应考虑建立合法的劳动关系,哪怕是签订非全日制劳动合同,依法缴纳工伤保险。

对于兼职个人,也需要有清醒的认识。在签订协议前,要明确自己的身份定位。如果被认定为劳务报酬,要主动了解年度汇算清缴的政策,避免因预扣税款过高而影响现金流,同时要积极为自己规划社保和商业保险,填补保障空白。如果工作内容实质上已构成劳动关系,要懂得维护自身在社保、休息休假等方面的合法权益。

在灵活用工日益普遍的今天,“工资薪金”与“劳务报酬”的区分不再仅仅是财务人员的技术活,它已成为衡量企业合规经营水平与个人职业规划智慧的一道重要命题。清晰界定双方的权利与义务,既是对法律的尊重,也是对长远合作的保障。这要求企业在追求效率与成本控制的同时,必须守住合规的底线;也要求个人在拥抱自由与灵活的同时,不忘构筑自身风险抵御的堤坝。这种平衡的智慧,将是未来职场生态中每个参与者都需掌握的核心能力。