兼职代理合同有效吗?兼职合同不用交社保有说法吗?

在当下灵活用工模式日趋普及的浪潮中,兼职代理已成为许多人增加收入与企业拓展渠道的常见选择。然而,这种合作形式背后潜藏的法律问题却常常被忽视,其中最核心的争议莫过于:我手上这份兼职代理合同真的有效吗?以及那个广为流传的说法——“兼职合同不用交社保”,究竟是有法律依据的特权,还是一个普遍存在的误解?这些问题的答案,并非简单的“是”或“否”,其背后隐藏着对法律关系性质的精准界定,直接关系到合作双方的切身利益与法律风险。

首先,我们必须明确一点:一份兼职代理合同是否有效,其根本判断标准在于它所构建的法律关系的性质,而非合同名称本身。根据我国《民法典》的规定,只要合同是双方真实意思的表示,内容不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗,那么它就是有效的。实践中,大量的兼职代理合同实际上属于民事合同范畴,具体而言,是劳务合同或委托合同。在这种关系下,个人(代理方)与企业(委托方)之间是平等的主体,个人利用自身的知识、技能或资源,独立完成企业委托的特定事务,例如产品推广、客户开发、市场调研等。关键在于,个人不受企业内部规章制度的严格约束,如固定的上下班时间、考勤管理、绩效考核体系等,其工作具有较强的自主性和独立性。只要合同内容清晰反映了这种“独立完成工作”的实质,那么这份兼职代理合同就是合法有效的。反之,如果名为“兼职代理”,实则是要求个人遵守公司的全套管理制度,接受直接指挥和监督,从事与正式员工无异的持续性工作,那么即便合同写得天花乱坠,在司法实践中也很可能被认定为事实劳动关系,这将对合同效力的定性产生根本性影响。

要彻底厘清社保问题,就必须深入剖析劳务关系和劳动关系在社保缴纳上的核心区别,这是整个问题的枢纽。劳动关系,是指劳动者与用人单位之间,在实现劳动过程中所发生的社会关系。其最显著的特征是人格上的从属性和经济上的依附性。劳动者必须服从用人单位的管理和指挥,成为用人单位生产经营组织中的一个有机部分。基于这种“从属”地位,我国《劳动法》和《社会保险法》明确规定,建立劳动关系的用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费。这是国家的强制性规定,是用人单位的法定义务,任何通过协议约定“不缴纳社保”的行为都是无效的。而劳务关系则完全不同,它是一种平等的民事主体之间关于提供服务与支付报酬的合同关系。双方不存在管理与被管理的人身隶属关系。在法律适用上,劳务关系主要受《民法典》调整。因此,在纯粹的劳务关系下,作为服务接受方的企业,并没有为提供服务的个人缴纳社会保险的法定义务。个人需要自己以灵活就业人员的身份,或在户籍地、或在常住地,自行缴纳城乡居民基本养老保险和基本医疗保险,从而获得相应的社会保障。这便是“兼职不用交社保”说法的真正法律来源——它适用的前提是双方建立的是纯粹的劳务关系,而非劳动关系。

然而,现实情况往往比理论复杂。法律上还规定了一种特殊的用工形式——非全日制用工,这为社保问题增添了另一层维度。根据《劳动合同法》的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这种关系本质上仍属于劳动关系,但因其灵活性,法律对其作出了特别规定。在社保缴纳上,根据《社会保险法》和相关法规,从事非全日制用工的劳动者,用人单位必须为其缴纳工伤保险。这是唯一一项强制性的社保义务。至于基本养老保险和基本医疗保险,则通常由劳动者个人以灵活就业人员身份缴纳,用人单位没有强制缴纳的义务。一些地区可能会有地方性规定鼓励或要求企业为非全日制员工缴纳其他保险,但工伤保险是全国统一的底线。因此,当我们讨论“兼职合同不用交社保合法吗”时,答案变得高度情境化:如果兼职属于“劳务关系”,那么企业不交社保完全合法;如果兼职属于“非全日制用工”,那么企业不交养老、医疗等保险基本合法,但必须交工伤保险;如果兼职实际上是“全日制劳动关系”的伪装,那么不交任何社保都属违法。

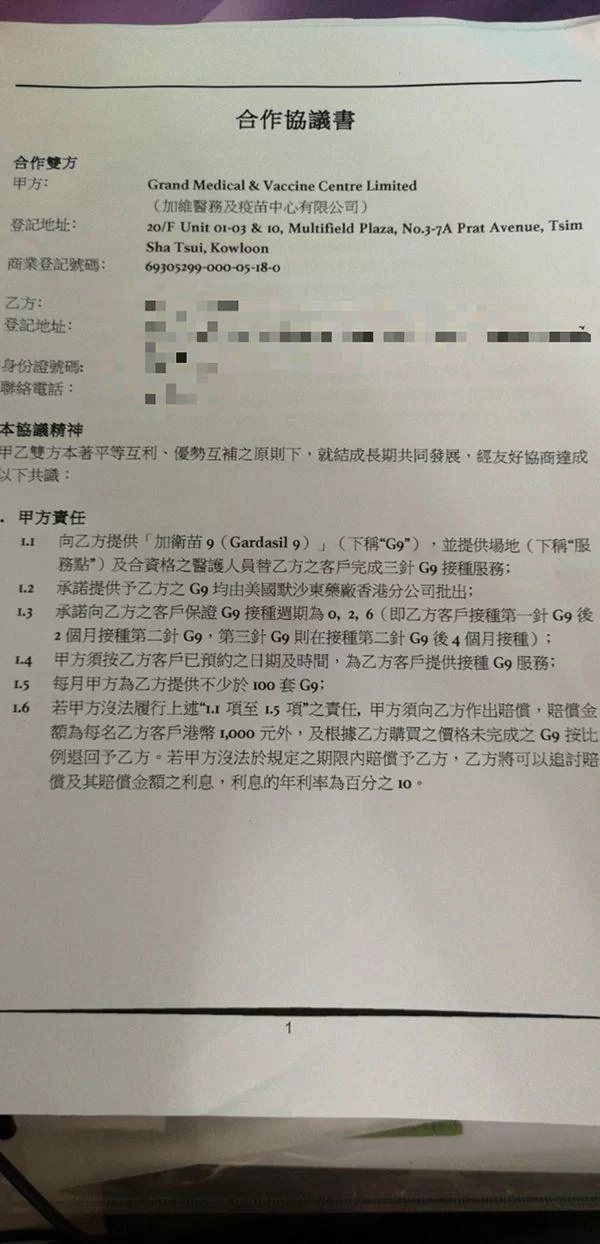

既然法律关系的定性如此关键,那么如何签订一份合法合规、权责清晰的兼职代理合同,便成为保障双方权益的头等大事。这需要合同的每一个条款都力求精准地反映合作的“劳务”实质。第一,合同名称应明确。建议使用《兼职代理合作协议》、《市场推广服务合同》或《劳务合同》等,避免使用《劳动合同》这类具有强烈劳动法暗示的词汇。第二,双方身份的界定。合同中应称甲方(企业)和乙方(个人),避免使用“用人单位”和“劳动者”。第三,核心条款:工作内容与成果。必须清晰、具体地约定乙方需要完成的任务、交付的成果以及验收标准,例如“在本季度内,完成指定区域内XX产品的推广,并实现销售额不低于XX元”,强调“成果导向”,而非“过程管理”。第四,工作模式的自主性。这是证明劳务关系的核心。合同中应明确约定“乙方有权根据项目需要自行安排工作时间、地点和方式,不受甲方考勤、作息等内部规章制度的约束”。第五,报酬支付方式。应约定按项目、按成果或按单结算,例如“按销售额的X%支付提成,每月X日结算上月费用”,避免出现“每月固定基本工资”这种具有工资性质的表述。第六,费用与工具。明确约定乙方在提供服务过程中产生的必要费用(如交通费、通讯费)由谁承担,以及工作所需的工具(如电脑、手机)由谁提供。通常,劳务关系中个人需自备工具。第七,争议解决方式。应约定“如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼”,而非劳动仲裁。通过这些精细化的条款设计,可以在最大程度上确保合同的法律性质被清晰地界定为劳务关系,从而为双方提供稳定的法律预期。

随着零工经济的进一步发展,相关的法律监管也日趋精细化。对于企业而言,最大的法律风险在于名为“劳务合作”,实为“劳动用工”。一旦在纠纷中被司法机构认定为事实劳动关系,企业将面临补缴社保、支付经济补偿金、承担工伤赔偿责任等一系列严重后果。因此,企业不能心存侥幸,必须在合同签订和履行的全过程中,尊重劳务关系的独立性本质,避免对兼职人员进行过度管理。对于个人而言,选择兼职代理意味着享受了更高的自由度,但同时也意味着主动放弃了一部分劳动法框架下的社会保障。在签署合同前,个人必须清醒地认识到这一点,并评估自身的风险承受能力。切勿因为眼前的利益,而忽视了潜在的保障缺失,尤其是在工作中可能发生意外伤害的情况下,更应通过购买商业意外险等方式,为自己构建一道额外的安全网。法律的逻辑始终是清晰而严谨的,它为不同的合作模式提供了不同的规则框架。理解并善用这些规则,无论是对于寻求合规经营的企业,还是希望灵活就业的个人,都是在新时代浪潮中行稳致远的关键所在。合同的效力并非来自一纸签名,而是源于其内容与现实行为的精准对应,这份清醒的认知,比任何合同条款都更为重要。