兼职党支部书记任免,程序依据和文件要按规定办吗?

在基层党建实践中,关于兼职党支部书记的任免,一个核心且不容回避的问题时常被提及:其程序依据和文件规定,是否必须严格按照要求办理?答案不仅是肯定的,而且是斩钉截铁的。这并非简单的“走流程”或“走形式”,而是关乎党的组织原则、政治纪律和基层战斗堡垒根基的严肃课题。任何试图简化、变通甚至规避既定程序的想法和行为,都是对党建科学化、规范化要求的背离,其潜在风险不容小觑。

一、程序的严肃性:为何“按规矩办”是政治底线

党务工作的核心是政治工作,而程序的严谨性是政治性的集中体现。兼职党支部书记,虽然“兼职”,但其承担的职责是“全职”的政治责任,是党在基层一线的“领头雁”。因此,其产生与更迭必须具备最坚实的合法性与公信力。这份合法性与公信力,恰恰来源于严格、规范、透明的程序。首先,这是维护《中国共产党章程》权威性的必然要求。《党章》作为党的根本大法,对党的组织制度、干部选拔原则作出了根本性规定,任何一级组织的选举或任命工作,都不能逾越其划定的红线。其次,这是贯彻执行《中国共产党支部工作条例(试行)》等具体法规的制度约束。《条例》对党支部的设置、基本任务、工作机制、组织生活等进行了全面细致的规定,其中明确指出了支部委员会的产生方式和选举程序。这些规定不是“稻草人”,而是确保支部工作有序开展的“说明书”和“导航图”。最后,这是巩固党在基层执政根基的现实需要。一个通过不规范程序上任的书记,难以在党员和群众中树立真正的威信,其开展工作的号召力、凝聚力必将大打折扣。程序正义是实体正义的保障,只有程序上无懈可击,才能确保选出的书记政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬,才能真正把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。

二、依据的精准性:厘清任免工作的“法理链条”

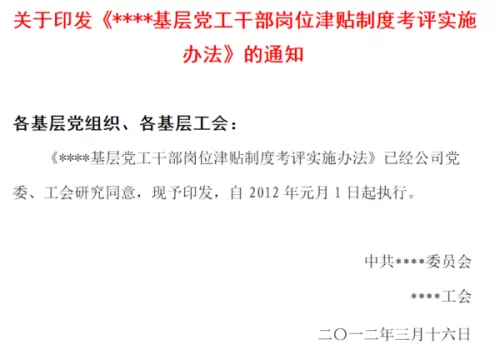

要将“按规定办”落到实处,首先必须清晰地知晓“规定”具体指什么,形成一个完整的法理依据链条。这个链条自上而下,环环相扣。最高层是《党章》,它确立了民主集中制这一根本组织原则和德才兼备、以德为先的干部选拔标准。中间层是《中国共产党组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》以及《中国共产党基层组织选举工作条例》等一系列党内法规。这些法规将《党章》的原则性要求具体化、可操作化。例如,《基层组织选举工作条例》详细规定了代表产生、候选人酝酿、投票选举、报批流程等每一个环节,甚至连监票人、计票人的产生办法都有明确指引。最下层则是各地方党委、上级党委根据上述法规精神,结合自身实际制定的具体实施细则或工作方案。这三层依据构成了一个严密的制度体系。在实际操作中,启动兼职党支部书记的任免,第一步便是向上级党组织呈报请示,阐明理由、人选基本情况及初步意见。上级党组织根据干部管理权限和相关规定进行考察、审批。对于需要选举产生的,必须严格按照“两推一选”(党员和群众推荐、党内推荐、党员大会选举)或其他经批准的程序进行。选举过程要做到公开、公平、公正,充分保障党员的知情权、参与权、选举权和监督权。选举结果产生后,需及时向上级党组织报告,待批复后方可正式履职并对外公布。整个流程,从请示到批复,从酝酿到选举,每一步都必须有据可查、有文可依,形成一套完整的档案资料,这既是工作的留痕,更是责任的追溯。

三、“兼职”的特殊性:在规范与实践中寻求平衡点

强调程序的刚性,并不意味着忽视“兼职”这一特殊性的现实挑战。兼职党支部书记往往由业务骨干、管理精英或技术带头人兼任,他们既要承担繁重的本职工作,又要投入精力抓好支部建设。这种双重角色,使得任免工作需要在坚持原则的前提下,更具策略性和灵活性,但绝非在程序上“打折扣”。首先,在人选标准上,除了考察政治素质和党务工作能力外,更要侧重其在本职岗位上的影响力和奉献精神。一个业务能力出众、群众威信高的兼职书记,更容易将党建工作与中心工作深度融合,实现“两不误、两促进”。其次,在程序执行中,要充分考虑其工作时间安排。例如,在酝酿候选人、召开党员大会等环节,要提前沟通,妥善安排时间,确保其能充分参与。但这绝不意味着可以简化环节,比如用“征求意见”代替“党员大会选举”,或者用“口头请示”代替“正式行文”。再次,上级党组织在指导和监督时,要体现出更强的服务意识。要主动帮助兼职书记协调本职工作与党务工作的关系,争取其所在单位行政领导的支持,为其开展工作创造必要的时间、资源和条件保障。要认识到,对兼职书记的规范化任免和管理,本身就是一种支持和赋能,是帮助他们明确身份、理顺关系、压实责任的有效途径,而不是额外的负担。

四、失范的危害性:程序空转带来的深层影响

如果对兼职党支部书记的任免程序掉以轻心,甚至任意为之,其危害是深远且多方面的。最直接的后果是选举或任命结果无效,上级党组织不予批复,导致工作陷入被动,影响支部正常运转。更深层次的,它会严重侵蚀党内政治生活的严肃性。当程序被视为可有可无的“摆设”,党员的民主权利就会被架空,党内民主的空气就会变得稀薄。这容易滋生“一言堂”或“小圈子”现象,损害党的团结统一。此外,程序的不规范极易引发内部矛盾。一个缺乏公认程序产生的领导,其公信力必然不足,党员群众可能会对其权威性提出质疑,导致“台上的人喊破嗓子,台下的人各怀心思”,支部的凝聚力、战斗力无从谈起。在一些非公有制企业或社会组织中,如果党组织负责人的产生显得草率、随意,甚至会直接影响党组织在出资人、管理者以及广大职工中的形象和地位,不利于党组织的覆盖面和影响力的拓展。因此,将程序视为“生命线”,杜绝任何形式的程序空转和形式主义,是确保基层党建工作健康发展的“压舱石”。

五、优化的实践性:在守正创新中提升工作效能

坚持原则、严守程序是“守正”,而面对新形势新任务,我们还需要在方法论上“创新”,以提升兼职党支部书记任免工作的科学化水平和效能。当前,党务工作的信息化、智能化趋势日益明显。一些地方开始探索运用党建信息化平台进行候选人初步人选的线上推荐、意见征求和公示,这大大提升了工作效率和覆盖面,值得在确保信息安全的前提下审慎推广。同时,对候选人的考察方式也需要创新,不能仅仅停留在看材料、听汇报,更要深入其工作一线,与服务对象、身边同事进行个别访谈,全面了解其真实工作状态和群众口碑。对于“兼职”的管理,可以探索建立更为科学的激励与保障机制,例如,将兼职党务工作的成效与其个人职业发展、评优评先适当挂钩,或设立专项工作津贴,从制度上肯定他们的付出,激发他们的内生动力。此外,加强任前培训和履职过程中的跟踪指导至关重要。要让新上任的兼职书记明白,程序性要求既是约束,更是保护,是帮助他们正确履职、避免工作失误的“护身符”。通过常态化的培训和交流,帮助他们尽快掌握党务工作方法,提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力,真正成为让党放心、让党员群众满意的基层“领头雁”。

党务工作,细微之处见精神,程序之中显党性。兼职党支部书记的任免,看似是一个具体的组织人事问题,实则是一面映照基层党组织建设质量和水平的镜子。唯有将每一道程序都视作对党性原则的检验,将每一份文件都当作对组织忠诚的承诺,才能确保选出的每一个“领头雁”都能身强体健、羽翼丰满,带领党员队伍在新时代的征程中展翅高飞。程序的严谨,最终沉淀为组织的力量;规范的坚守,必将铸就事业的辉煌。