环保充电赚钱吗?环保电车充满电能开多远?

深夜的写字楼地下车库,几台新能源车正安静地汲取着电能,屏幕上跳动的数字仿佛在诉说着一个新时代的故事。车主们在梦乡中,或许也在思考一个现实问题:为爱车进行的这次环保充电,究竟是一笔纯粹的消费,还是一次潜在的投资?这个问题可以拆解为两个核心:其一,这台环保电车充满电能开多远,其实际价值何在?其二,围绕“充电”这一行为,是否存在可行的赚钱模式?这两个问题,前者决定了车辆的工具属性边界,后者则拓展了其资产属性的想象空间。

要探讨环保充电的经济性,首先必须直面“续航焦虑”这一基石性问题。厂商宣传的CLTC(中国轻型汽车行驶工况)续航里程,例如600公里,在许多车主眼中更像是一个理想化的理论值。电动车的真实续航里程,是一个受多重动态变量影响的“函数”。冬季的北方,气温骤降至零下,暖风系统开启,电池活性降低,续航里程打六折甚至五折是常态,这被车主们戏称为“续航对折”魔咒。夏季,持续的高温让空调压缩机高负荷运转,同样会无情地削减续航。除了温度这头“猛兽”,驾驶习惯、路况、载重、胎压,甚至是音乐音量,都在悄无声息地“偷”走电量。高速巡航是另一大续航杀手,当车速突破100公里/小时,风阻呈几何级数增长,电耗远高于市区拥堵路况。因此,一辆标称600公里续航的电车,在日常综合工况下能稳定跑出450-500公里已属优秀,而在极端环境下,能保障300公里的出行半径就需要精心规划了。这种真实续航与官方标定之间的差距,直接影响了车辆的使用效率和用户的出行自由度,是评估其综合价值时必须计入的成本。

理解了续航的现实,我们再来看“环保充电赚钱吗”这个更具诱惑力的问题。目前,这一问题的答案因“充电主体”的不同而截然分化。对于普通个人车主而言,通过充电直接赚钱的路径尚在萌芽阶段,最具想象力的模式便是V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)。简单来说,就是让电动汽车在电网负荷高、电价贵的时候,将车载电池中多余的电能反向卖给电网,而在电网负荷低、电价便宜时(如深夜)再充满电,从中赚取峰谷电价差。理论上,这听起来像是一个完美的“躺赚”模式,你的车不再只是交通工具,更成了一个移动的储能单元和微型发电站。然而,理想丰满,现实骨感。个人充电桩V2G赚钱目前面临着几大难以逾越的鸿沟:首先是经济账是否划算,目前的峰谷电价差并不足以完全覆盖电池频繁充放电所带来的加速衰减成本,一块动力电池动辄数万元,因小失大是大多数车主不愿看到的;其次是技术标准与配套设施的缺失,并非所有车辆和充电桩都支持V2G功能,且电网侧也需要相应的智能调度系统来接纳这些分散的“虚拟电厂”;最后是政策层面的支持与规范,尚未有成熟的商业模型和补贴政策来引导和激励个人用户参与。因此,对个人而言,现阶段通过充电赚钱更像是一场技术爱好者的先行探索,而非普适性的盈利途径。

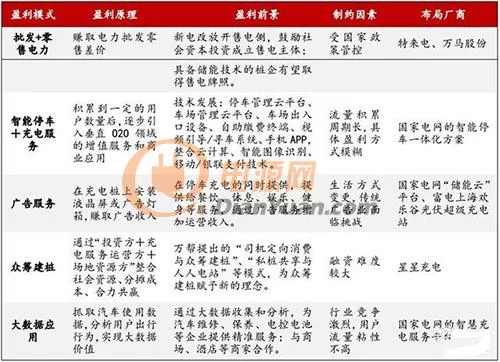

相较于个人用户的“小试牛刀”,企业级玩家在环保充电领域的盈利模式则要成熟和清晰得多。充电桩运营商,如特来电、星星充电等,早已构建了多元化的盈利体系。其最基础的收入来源是电费差价与服务费。运营商以工业用电或协议电价从电网购电,再叠加一定的服务费后出售给车主,这其中的差价构成了其核心收入。服务费的设定受地方政府指导,但也与地段、充电速度等因素息息相关,闹市区高速充电桩的服务费自然远高于郊区。然而,仅仅依靠“卖电”是难以实现快速盈利的,充电桩行业前期投入巨大,土地、设备、电力增容成本高昂。因此,成功的运营商必然将充电桩视为一个流量入口,而非单纯的售电终端。它们围绕充电场景构建了丰富的“充电+”生态。在大型充电站内,你会看到便利店、咖啡厅、快餐店甚至汽车服务门店,车主在充电的半小时到一小时内,其消费潜力被充分挖掘。此外,广告收入(桩体广告、屏幕广告)、数据服务(为车企和地产商提供充电行为数据分析)、以及为出租车、网约车等B端客户提供的整体能源解决方案,都构成了运营商重要的利润增长点。对于企业而言,环保充电是一门需要精细化运营、规模效应和生态协同的“大生意”,其盈利的关键在于选址的科学性、网络的覆盖密度以及增值服务的吸引力。

将续航里程与盈利模式这两个维度并置观察,我们会发现它们之间存在着深刻的内在逻辑关联。电动车的续航能力,尤其是真实续航里程,直接决定了其作为“移动储能单元”的价值上限。一辆只能跑200公里的短途代步车,其参与V2G的价值微乎其微,因为它自身补能都需非常频繁。而一辆续航扎实、稳定性高的长续航车型,则拥有了更多的“冗余电量”可供调度,无论是个人参与V2G,还是作为运营车辆提高周转效率,都具备了更强的经济性基础。可以说,续航是“1”,盈利模式是后面的“0”,没有稳固的“1”,再多的商业构想也只是空中楼阁。这正是为什么所有车企都在不遗余力地研发更高能量密度的电池、更高效的电控系统,以突破续航瓶颈。因为在未来的能源互联网中,每一台长续航的电动车,都可能是一个价值节点。

当我们跳出单车、单桩的微观视角,从整个社会能源结构的高度来审视“环保充电”时,其意义将远超“赚钱”二字。随着新能源车渗透率的不断提升,数千万甚至上亿的电动车接入电网,将对电网的稳定性带来前所未有的挑战与机遇。挑战在于无序充电可能加剧电网峰谷差,导致局部电网过载。而机遇则在于,通过智能有序充电和V2G技术,可以将这些庞大的分布式电池资源整合起来,形成一个巨大的“虚拟电厂”,在用电高峰时为电网提供支撑,在用电低谷时吸纳多余的清洁能源(如风电、光伏)。这不仅提升了电网的韧性和运行效率,更极大地促进了可再生能源的消纳,让“环保”二字从车辆尾气的零排放,延伸到了能源生产端的绿色化。当然,要实现这一宏伟蓝图,还需要克服电池技术瓶颈(如成本、寿命、安全性)、完善电网基础设施建设、建立统一的技术标准与市场机制,以及保障数据安全等诸多挑战。这是一个涉及能源、交通、信息通信等多个领域的复杂系统工程。

最终,对“环保充电赚钱吗?”的回答,映射出我们对新能源时代价值创造的认知深度。对于个人,它是一场从消费者到产消者的身份转变试验,虽然前路漫漫,但预示着未来个体能源权力的提升。对于企业,它是一场围绕能源服务的商业生态战争,胜者将掌握未来出行生态的关键入口。对于整个社会,它是一场深刻的能源革命,关乎国家能源安全、双碳目标的实现以及可持续发展模式的构建。当每一台电动车都成为城市能源网络的一个移动节点,当每一次充电都成为一次智能的价值交换,我们所谈论的,就不再是简单的“加油”或“充电”,而是一场关于能源、效率与价值的重新定义。这趟旅程的终点,或许远比我们想象的更加广阔和深远。