用软件真能赚钱吗?违法吗?靠谱不靠谱?

“用软件赚钱”这个概念,在数字时代的浪潮中,既像一块散发着诱人光芒的金子,又像一个深不见底的漩涡。无数人被其“自动化”、“被动收入”的承诺所吸引,但心中又萦绕着三大灵魂拷问:真能赚钱吗?违法吗?靠谱不靠谱?要拨开这层迷雾,我们需要摒弃一夜暴富的幻想,以冷静、审慎的视角,深入剖析其背后的逻辑、模式与风险。

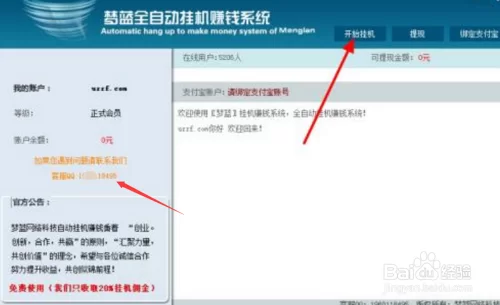

首先,我们必须清晰地认识到市面上绝大多数宣称“躺赚”的自动化赚钱软件的真实面目。这些软件往往打着AI量化交易、广告点击、数据挖矿、游戏挂机等旗号,其商业模式通常经不起推敲。它们的核心往往不是创造价值,而是构建一个资金盘或流量盘。用户的收益,要么来自后来者投入的本金,具有典型的传销特征;要么来自于软件方窃取并出售用户的个人数据、计算资源或网络流量。从经济学角度看,任何不产生实际社会价值、仅依靠内部资金转移或剥削参与者资源来维持的体系,本质都是一种庞氏骗局,其崩溃只是时间问题。指望通过这类工具实现财富自由,无异于缘木求鱼,最终极有可能沦为被收割的“韭菜”。

紧接着,我们来直面那个更为严峻的问题:软件赚钱的合法性与风险。答案并非一刀切,而是取决于你所使用的软件及其运作方式。法律的红线清晰地划在几个区域:其一,涉及欺诈与传销。如果软件的盈利模式依赖于发展下线、拉人头,并以入门费、会员费作为主要收益来源,那么这已经触犯了《禁止传销条例》。其二,破坏计算机信息系统。许多自动点击、游戏外挂、刷单软件,通过模拟人工操作,干扰了其他平台或商家的正常运营秩序,这属于《刑法》中规定的“提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具”,情节严重的将面临刑事处罚。其三,侵犯公民个人信息。那些在后台默默收集你的通讯录、短信、地理位置甚至支付密码的“赚钱”App,其行为已严重违反《网络安全法》和《个人信息保护法》。参与者即便只是使用者,也可能因“帮助信息网络犯罪活动罪”而承担连带法律责任。法律的底线不容试探,任何试图游走在灰色地带的行为,都可能让你付出远超“收益”的惨痛代价。

那么,面对纷繁复杂的市场,我们究竟应该怎么分辨靠谱的赚钱软件?这里提供一个实用的鉴别框架,核心是审视其“价值来源”。第一,追问盈利模式。一个靠谱的软件,其收入必然来自于它所创造的合法价值。例如,一款设计软件,它的价值是帮助用户高效创作,收益来自于正版销售或订阅服务。如果一个软件说不清钱从哪里来,只是含糊其辞地表示“广告分成”、“平台补贴”,那就要高度警惕。第二,审视劳动投入。天下没有免费的午餐。任何声称无需任何技能、无需任何时间投入就能稳定获利的项目,基本都是骗局。即便是所谓的被动收入软件项目,其背后也必然凝结着开发者前期巨大的智力与劳动投入。对于使用者而言,如果软件要求你完成某些任务,那么这些任务本身的价值是否与回报相匹配,也是一个重要的判断依据。第三,考察透明度与团队背景。一个正规的项目,其开发公司、团队成员通常是公开可查的,有清晰的联系方式和用户协议。而那些来路不明、网站简陋、客服失联的“黑盒子”,风险极高。

在排除了那些充满陷阱的幻象之后,我们才能真正触及“用软件赚钱”的核心与正道——利用专业技能开发软件赚钱。这才是数字时代最坚实、最可持续的变现路径。这里的角色,不再是被动等待收割的“使用者”,而是主动创造价值的“构建者”。这条路途虽然充满挑战,但回报也最为丰厚和稳定。你可以选择成为一名独立的开发者或组建一个小型团队,针对市场的某个痛点,开发一款实用的工具App、一个高效的SaaS平台、一个有趣的游戏或一个专业的插件。你的收入将直接来自于你为用户创造的价值,无论是通过应用商店的销售、软件订阅服务,还是企业级的定制开发。这条路要求你具备扎实的编程能力、产品设计思维、市场洞察力和持续学习的毅力。它不是“躺赚”,而是站着、靠着真才实学去赚钱。你创造的软件,是你智力劳动的结晶,它为世界带来了效率、便利或快乐,你因此获得回报,这完全符合商业逻辑和价值交换原则,也自然在法律的保护范围之内。

归根结底,软件本身是中性的工具,它能成为挖掘财富的铲子,也能是引诱人坠落的陷阱。问题的关键不在于软件,而在于使用它的人,以及其背后的商业模式。与其将希望寄托于那些虚无缥缈的“自动赚钱神器”,不如将精力投入到自身的成长与技能的提升上。当你具备了创造价值的能力,无论是编写代码、设计产品,还是用专业的软件工具赋能其他行业,赚钱便是一个水到渠成的结果。在数字经济的广阔天地里,真正的机遇从不属于寻找捷径的投机者,而是属于那些用智慧和汗水,亲手搭建起价值殿堂的创造者。