电脑微信挂机真能赚钱吗?风险大不大?

“电脑微信挂机就能日入斗金”,这句极具诱惑力的宣传语,如同数字时代的海妖之歌,不断吸引着渴望轻松获取收入的人们。它描绘了一幅理想蓝图:一台电脑,一个或多个微信账号,运行着神秘的软件,财富便如涓涓细流般自动汇入账户。然而,在这幅看似美好的图景背后,隐藏的究竟是未被发掘的蓝海机遇,还是一个深不见底的漩涡?要回答这个问题,我们必须撕开其华丽的外衣,直视其内核的运作逻辑与潜在危机。这不仅仅是一个关于“能否赚钱”的简单疑问,更是一场关于技术、风险与人性的深度博弈。

首先,让我们来解构“微信挂机赚钱的原理是什么”。从技术层面看,所谓的“挂机”,本质上是利用自动化脚本或第三方客户端,模拟人工操作微信,执行一系列预设任务。这些任务的类型,直接决定了其收益模式与风险等级。最常见的一种,被包装成“辅助营销”或“社群管理”,其核心是*“养号”与“引流”。软件通过自动添加好友、加入群聊、定时发朋友圈、点赞评论等行为,快速提升微信号的活跃度与权重,使其看起来像一个真实的、有影响力的用户。这些被“养肥”的账号,最终会被用于商业推广,例如将好友拉入营销群、或是在朋友圈发布广告,而“挂机者”则按引流效果或出租账号获取微薄报酬。然而,这种模式从一开始就站到了微信官方规则的对立面。微信生态的健康依赖于真实的社交关系链,而机器化的、虚假的互动行为,正是腾讯严厉打击的对象。更值得警惕的是,另一类原理更为黑暗的挂机项目,它们与黑灰产紧密相连,例如利用挂机软件进行“刷量”*(为公众号、小程序刷阅读量、投票),甚至成为网络诈骗、赌博等违法活动的“中转站”,为犯罪分子提供看似正常的账号掩护,使其行为更难被追踪。

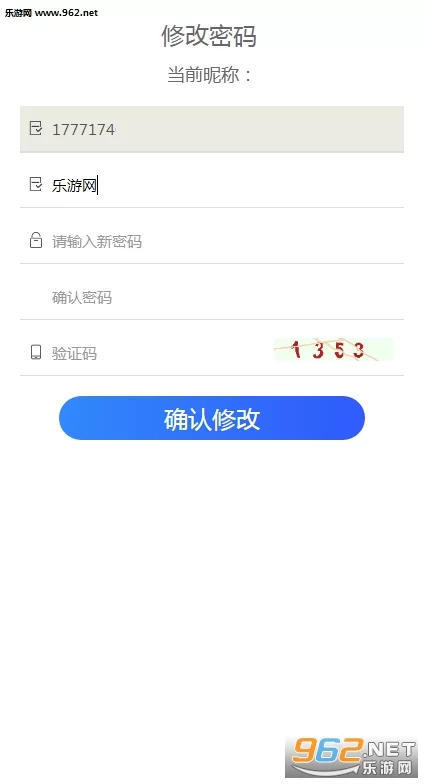

理解了其原理,我们再来直面那个最核心的问题:“用电脑挂微信赚钱真的安全吗?”。答案几乎是否定的,其风险是多层次、立体化的。首当其冲的,是账号安全风险。任何非官方的PC微信多开、辅助插件,都意味着你将自己的账号控制权,部分或全部地交给了未知的第三方。这些软件为了实现自动化功能,往往需要获取你的微信登录态、读取好友列表、甚至监控聊天记录。这无异于将家门钥匙交给了陌生人。轻则,你的账号因被检测到使用第三方外挂而被*限制功能,乃至永久封禁,多年积累的社交关系网瞬间化为乌有;重则,你的个人信息、隐私数据被窃取贩卖,甚至账号被用于从事违法活动,让你在不知不觉中成为“帮凶”。其次,是设备与数据安全风险*。这些来路不明的挂机软件,是病毒、木马和勒索软件的绝佳载体。一旦运行,它们可能在你的电脑中植入恶意程序,窃取银行账户密码、照片、文件等敏感信息,造成远超微信账号本身损失的财产损害。这种安全上的脆弱性,是悬在每一个“挂机者”头顶的达摩克利斯之剑。

深入进行“微信自动挂机项目风险分析”,我们会发现,技术风险仅仅是冰山一角。更深层次的,在于其模式风险与法律风险。许多挂机项目并非单纯地“用劳动换报酬”,而是被精心设计成了类传销或资金盘的模式。它们通常会设置入门门槛,要求用户购买软件、激活码或升级VIP等级,并鼓励用户“发展下线”,通过拉人头获取奖励。在这种模式下,项目的盈利核心并非来自所谓的“挂机任务”,而是源源不断的新用户投入的资金。一旦后续资金链断裂,项目方便会卷款跑路,留下无数血本无归的参与者。从法律角度看,这种行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪。即便是一些看似无害的“引流”任务,如果为的推广的是虚假产品、金融骗局或非法服务,那么参与挂机的用户也可能因“帮助信息网络犯罪活动罪”而面临法律的制裁。你所赚取的每一分“轻松钱”,都可能在未来变成一张将你推向深渊的传票。这种法律上的不确定性,是任何金钱收益都无法对冲的巨大风险。

因此,当我们“揭秘微信挂机赚钱背后的骗局”时,会发现其套路万变不离其宗。骗局的设计者精准地抓住了人性的弱点:贪婪、懒惰与信息不对称。他们会用极具冲击力的宣传语,如“躺赚收益、日入过千、官方合作项目”来构建一个不劳而获的美梦。为了增加可信度,他们会伪造后台收益截图、组织虚假的“成功学员”分享会,甚至在小额初期给予用户一些返利,以“养鱼”的方式诱使其投入更多资金,或邀请更多亲友加入。当用户投入的成本(无论是金钱还是社交信誉)越来越高时,便陷入了沉没成本谬误,难以自拔。整个骗局的核心,从来不是什么高科技的挂机软件,而是一场精心编排的心理操控剧。软件本身只是一个道具,一个让骗局看起来“技术含量高”、“合理化”的幌子。真正的“盈利”,来自于对参与者入门费的收割,以及对其社交关系的利用与榨取。

归根结底,任何脱离了价值创造本身的“赚钱”方式,都注定是不可持续且充满危险的。互联网的浪潮确实催生了无数新的机遇,但真正的机遇,永远属于那些能够提供独特价值、解决实际问题的人。无论是内容创作、技能服务、电商运营还是知识付费,其背后都是实实在在的劳动与付出。而“电脑微信挂机赚钱”,本质上是一种试图通过破坏规则、利用漏洞来窃取平台价值的寄生行为。它不仅将个人置于巨大的安全与法律风险之中,也在侵蚀着整个互联网生态的信任基础。在数字世界里,如同在现实世界一样,任何承诺能无中生有财富的捷径,最终往往通向的不是财富自由,而是精心构筑的牢笼。与其在虚拟的阴影中追逐飘渺的利益,不如脚踏实地,用自身的价值去点亮真实的前路。