电脑打码网页版咋用?安全违法吗?

在技术开发的语境中,“打码”并非指遮挡画面中的敏感信息,而是指对源代码进行混淆、加密或压缩,使其变得难以被人类直接阅读和理解,同时又保持其可执行性的过程。电脑打码网页版,作为一种便捷的在线工具,正是为了实现这一目的而生。然而,它的便捷性背后,牵扯出开发者最为关切的两大核心问题:如何正确使用,以及使用过程中的安全与法律边界。本文将围绕这些核心议题,展开一次彻底的剖析。

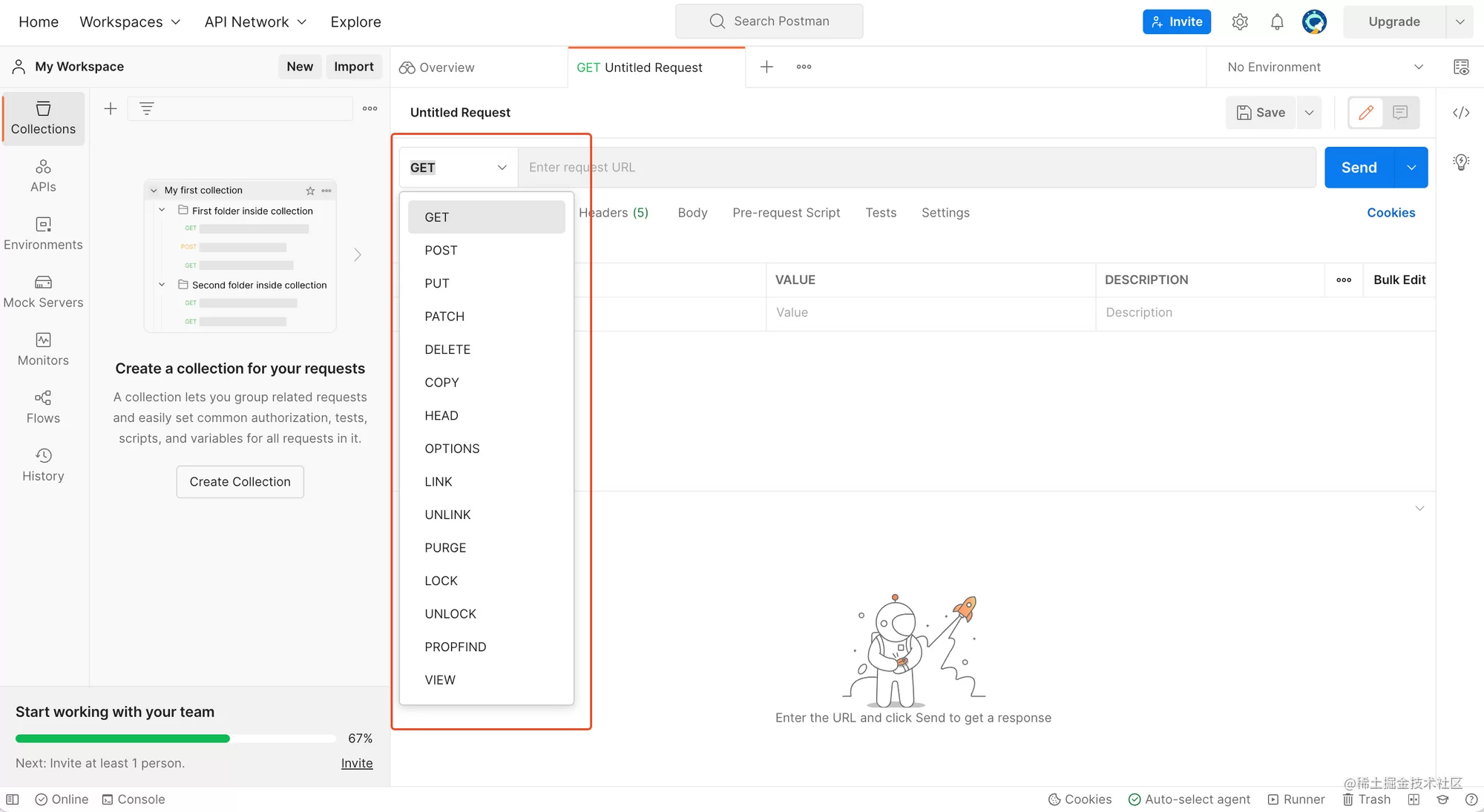

首先,我们来解答“在线网页版打码工具怎么用”这个操作层面的问题。其流程通常直观且统一,但细节中蕴含着专业考量。使用者首先需要通过浏览器找到一个信誉良好的在线打码平台。第二步,便是将需要保护的源代码——无论是JavaScript、HTML、CSS还是其他支持的语言——完整地复制并粘贴到网页指定的输入框中。这看似简单的一步,却是整个安全链条中最脆弱的一环,我们稍后会详细讨论。第三步,配置混淆参数。专业的工具绝非一键完成,它们会提供丰富的选项,例如变量名混淆(将a, b, c替换为无意义的十六进制字符串)、字符串加密(将明文字符串转换为加密数组)、控制流平坦化(打乱代码逻辑执行顺序,增加静态分析难度)、死代码注入(插入永远不会执行的代码块以迷惑分析者)等。这些选项的组合程度直接决定了代码的保护强度和最终的体积。配置完成后,点击“生成”或“混淆”按钮,平台服务器会在云端处理你的代码,并输出处理后的结果。最后一步,将生成的混淆代码复制,并进行彻底的测试。这是至关重要的一步,因为高强度的混淆有时可能会破坏原有的逻辑,尤其是在一些依赖动态特性的代码中。只有在确保功能完整无误后,这段代码才能被部署到生产环境中。

然而,在探讨“如何用”之后,我们必须正视一个更为严峻的问题:“电脑打码网页版安全吗会不会泄露数据”。答案并不乐观,其风险主要源于两个层面。第一个层面是数据泄露风险。当你把凝聚着数周甚至数月心血的源代码粘贴到一个你无法掌控的第三方网页时,你就暂时交出了这份核心资产的所有权。尽管许多平台会承诺“代码不会在服务器端永久保存”,但这完全取决于服务提供者的商业道德和技术能力。服务器日志、临时文件、运维人员的访问权限、甚至是平台被攻击的可能性,都可能导致你的代码被悄无声息地复制和留存。对于商业项目而言,这无异于将公司的核心算法、业务逻辑拱手送人。第二个层面是代码注入风险。这是更具隐蔽性和破坏性的威胁。一个不怀好意的在线打码工具,完全可以在混淆代码的过程中,向其中植入恶意的后门、挖矿脚本或数据窃取代码。由于混淆后的代码本身难以阅读,这种注入行为极难被开发者肉眼察觉。一旦这段“被动了手脚”的代码被部署,它将在你的用户设备上为所欲为,最终造成的名誉和经济损失将是灾难性的。因此,对于任何有商业价值的项目,直接使用匿名的在线网页版打码工具,都是一种极其危险的行为。

安全风险之上,还有法律的悬剑:“使用在线打码工具违法风险分析”。这里必须明确一个核心原则——技术中立性。代码打码技术本身,和一把锤子、一把菜刀一样,是中性的,它并不天然具备违法属性。问题的关键,永远在于使用者的“目的”和“后果”。从合法合规的角度看,开发者使用打码技术来保护自己的知识产权、防止竞争对手轻易进行逆向工程、对前端JavaScript进行压缩以提升网页加载速度,这些行为完全在法律允许的框架之内,是维护自身合法权益的正当手段。然而,一旦这种技术被用于非法目的,性质就发生了根本性的转变。例如,病毒、木马、勒索软件的制造者,会利用打码技术来隐藏其恶意代码的特征,以逃避杀毒软件的检测和查杀;网络钓鱼团伙会混淆其欺诈脚本的逻辑,诱导用户输入敏感信息;黑产从业者则通过混淆来绕过平台的审核机制,分发违规内容。在这些场景下,代码打码就成了犯罪的帮凶,其使用行为本身就构成了违法甚至犯罪行为。执法机构在追踪和打击此类犯罪时,会通过技术还原等手段,追溯其源头,届时,使用打码工具的行为将成为定罪的重要证据之一。

为了更深刻地理解这个技术的本质,我们必须厘清一个常见的误区:“代码加密与打码的区别是什么”。虽然两者都旨在保护代码,但其原理和效果截然不同。代码打码(混淆),其核心思想是“隐藏于众目睽睽之下”。它并不改变代码的可执行性,只是通过一系列复杂的变换,让代码的文本形式变得对人类极不友好。它就像一个设计精巧的迷宫,虽然路径曲折难辨,但入口和出口都是存在的,程序依然可以从头走到尾。它的目标是增加人工分析的时间成本和智力成本。而代码加密,则是一种更为彻底的保护。它会将代码文本转换为不可读的密文,程序在执行前必须有一个解密过程。这就像把宝藏锁进一个保险箱,没有钥匙谁也打不开。在实际应用中,通常是两者结合:先对核心代码进行高强度加密,再用一段打码过的解密程序来在运行时动态解密并执行。网页版打码工具,由于其运行环境的限制,大多只能提供混淆功能,而无法实现真正的、安全的加密。因为解密密钥如果存放在客户端,就必然面临被窃取的风险。

那么,面对这把便捷与风险并存的双刃剑,开发者应如何抉择?趋势正在朝着更安全、更可控的方向演进。对于高度敏感和商业价值巨大的代码,最佳实践是放弃使用在线网页版工具,转而采用本地化、开源的混淆工具。将工具下载到本地,在完全离线的环境中进行代码处理,可以从根源上杜绝数据泄露和代码注入的风险。同时,由于开源,代码的每一行逻辑都可供社区审查,透明度更高。对于一些非核心、需要快速处理的代码,如果确实要使用在线工具,也必须进行严格的背景调查,选择行业内知名、有信誉背书的服务,并仔细阅读其隐私条款。最终,开发者需要树立一种意识:代码安全是整个软件生命周期中的一环,打码只是其中的一个技术手段。它不能替代完善的权限管理、安全的开发流程和定期的代码审计。真正的安全,源于对技术本质的深刻理解和对潜在风险的敬畏之心。每一次点击“生成”按钮之前,都应该审慎地评估,你手中的这把剑,是用于雕琢作品,还是可能无意中伤害到自己。