百万答题真的能提现吗?安全可靠吗?

曾几何时,“百万答题”如同一股数字世界的龙卷风,席卷了无数智能手机。它以知识为刃,以奖金为饵,构建了一个看似公平且充满诱惑力的虚拟竞技场。然而,当狂热退去,一个更为现实的问题浮出水面:百万答题真的能提现吗?其背后隐藏的安全性与可靠性究竟如何?这并非一个简单的“是”或“否”能解答的问题,它牵涉到商业模式、用户心理、技术安全与法律法规的复杂交织。今天,我们将以专业的视角,层层剥茧,深入探讨这个话题的核心。

首先,我们必须正视“提现”这一核心诉求的理论与现实差距。从理论上讲,平台方设置了明确的规则:用户在规定时间内连续答对一定数量的题目,即可与其他获胜者平分巨额奖金。这一模式在初期确实造就了一批幸运儿,他们的成功故事经过社交媒体的放大,迅速转化为病毒式的营销效应,吸引着更多人投身其中。然而,理论的可行性与现实的普遍性之间,往往横亘着一道名为“概率”与“门槛”的鸿沟。一方面,题目范围极其广泛,涵盖天文地理、历史人文、娱乐八卦、数理化生等,要连续答对十余题,对个人知识储备的广度与深度要求极高,其难度堪比一场小型的综合性学术竞赛。另一方面,即使你学识渊博,临场发挥、网络延迟、手速等不可控因素同样会影响最终结果。因此,对于绝大多数普通用户而言,成功瓜分百万奖金,更像是一场中奖率极低的“知识彩票”。

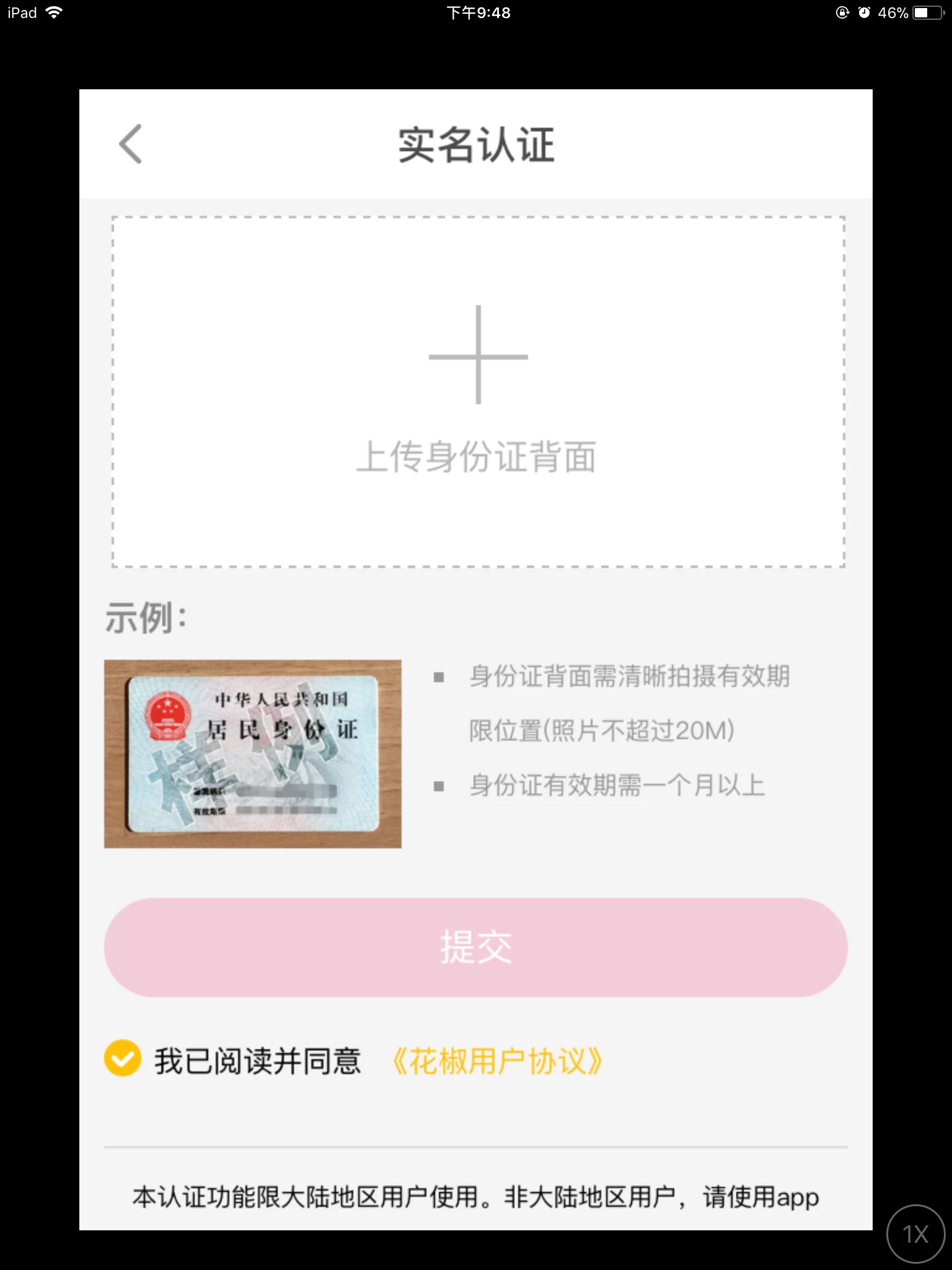

其次,提现门槛是用户抱怨最为集中的痛点,也是评估平台可靠性的关键试金石。许多平台在宣传时会用“瓜分百万现金”、“答题赚零花钱”等吸睛字眼,但对于具体的提现规则却往往语焉不详,或藏在冗长的用户协议深处。常见的“门槛”包括但不限于:设定最低提现金额(如10元、50元),而单次获胜的金额可能仅有几角甚至几分钱,用户需要耗费大量时间反复参与才能累积到提现标准;要求用户绑定手机号、身份证,甚至进行人脸识别,这虽看似是为保障资金安全,实则也为平台收集用户数据提供了便利;更甚者,部分平台会设置提现手续费,或在提现前强制要求用户观看大量广告、邀请数位好友助力,将用户的社交关系链也纳入其商业版图。这种“温水煮青蛙”式的策略,使得用户在投入了大量时间精力后,才发现获取回报的道路布满了荆棘,最终可能因门槛过高而放弃,平台则成功实现了“低成本获客”与“广告流量变现”的双重目标。

那么,从安全性的维度审视,这类答题赚钱软件真的可靠吗?答案同样需要审慎评估。第一层面是资金安全。正规平台通常会接入主流的第三方支付渠道,如微信支付或支付宝,单笔提现金额不大,资金被盗用的风险相对较低。但风险往往潜藏于细节之中,部分不良平台可能利用提现流程套取用户的支付密码、短信验证码等敏感信息,或诱导用户参与具有赌博性质的“押题”付费项目,造成财产损失。第二层面,也是更应警惕的,是数据安全。在注册和使用过程中,用户提供的手机号、地理位置、设备信息、社交图谱等都是极具价值的个人数据。平台是否会合规使用这些数据?是否会与第三方共享?是否存在数据泄露的风险?这些都是普通用户难以直接观察到的。一个平台的可靠性,不仅体现在它是否“给钱”,更体现在它是否能像一个负责任的数字管家,妥善保护用户的隐私资产。在选择任何线上答题APP时,对其开发公司背景、用户协议中的隐私条款进行简单的“可靠性评估”,是保护自己的必要步骤。

随着市场的发展,纯粹的“百万答题”模式已逐渐式微,其背后是商业逻辑的必然演变。高昂的奖金成本与不稳定的用户留存率,使得这种烧钱模式难以为继。如今的“答题”生态,已经演化出更为多元和隐蔽的形态。一种是将答题作为某个大型APP(如新闻客户端、电商平台)内的一个功能性模块,目的不再是制造爆款,而是提升用户活跃度和粘性,奖励通常是积分、优惠券或小额红包,提现门槛相对清晰且合理。另一种则是“知识付费+答题”的结合,平台宣称提供题库、直播课等增值服务,帮助用户提高胜率,其盈利核心从广告转向了课程销售。这种模式虽然更接近可持续的商业模型,但也对用户的辨别能力提出了更高要求——你是在为知识付费,还是在为一种不确定的“暴富”幻想买单?

归根结底,面对“百万答题”的诱惑,我们需要建立一种理性的认知框架。将其视为一种检验知识、拓展视野的娱乐方式,或许是更为健康的心态。在其中,你或许能学到新的知识点,体验一把脑力激荡的快感,这本身就是一种收获。但若将其定位为一种稳定的“赚钱”途径,则大概率会失望而归。在参与任何线上答题活动前,请务必花几分钟时间:仔细阅读提现规则,评估其提现门槛是否合理;查看应用权限申请,判断是否存在过度索取信息之嫌;搜索平台口碑,了解其他用户的真实反馈。记住,天下没有免费的午餐,任何看似轻松的获利机会背后,都可能有着你看不到的成本。真正的“可靠性”,源于我们自身的清醒判断与审慎选择,而非对平台宣传的盲目轻信。