网上打验证码兼职靠谱吗,会不会违法?

要理解其中的风险,我们必须先弄清楚一个基本问题:验证码(CAPTCHA)存在的意义是什么?它的全称是“全自动区分计算机和人类的公开图灵测试”,其核心作用就是区分操作者是人还是自动化程序(机器人)。网站设置验证码,是为了防止恶意注册、刷票、刷量、密码爆破等机器行为,是维护网络安全的第一道防线。那么,为什么有人愿意花钱请你来做这件事呢?原因很简单,因为不法分子的自动化程序在验证码这道防火墙前无能为力。他们需要大量的真人来帮助他们完成“人机验证”这一步,从而让他们的恶意行为得以继续。你所输入的每一个验证码,都可能是在为一个虚假账号的注册、一次垃圾信息的发布,甚至是一场网络诈骗的开启“赋能”。这就形成了一条完整的灰色产业链:上游是需求方,即从事各类网络黑产的不法分子;中游是平台方,他们开发所谓的“打码平台”,接单并分发给下游;下游,就是像你一样被“兼职”名义吸引而来的普通用户。在这个链条中,你扮演的并非一个光荣的劳动者,而是一个绕过安全机制的“人肉工具”。

从法律层面看,“打验证码”的行为绝非小事一桩,它极有可能构成刑事犯罪。我国《刑法》中有一个非常重要的罪名——帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)。该罪名惩处的正是明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。当你接手“打码”任务时,即便平台方以“项目测试”、“系统维护”等名义模糊其真实用途,但从常理推断,海量的、非正常的验证码需求本身就极不合理。一旦你提供的“验证码服务”被用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动,你的行为就完全符合“帮信罪”的构成要件。司法实践中,已经有大量因参与“跑分”、“刷单”、“打码”等行为而被追究刑事责任的案例,当事人往往自认为只是“赚点小钱”,却不知已沦为犯罪的共犯,面临拘役或有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。此外,你的行为还可能涉及侵犯公民个人信息罪,因为很多“打码”任务本身就要求你使用未实名或购买来的手机号、身份信息进行注册,这直接触碰了法律保护公民个人信息的底线。

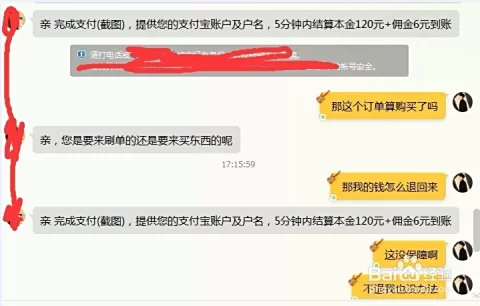

抛开法律风险不谈,单从“靠谱”程度来看,打验证码兼职也是一个布满陷阱的骗局。最常见的套路就是“前置付费”。骗子会以“激活账号”、“开通高级权限”、“保证任务量”等名目,要求你先缴纳几十到几百元不等的会员费、保证金。一旦你付费,就会发现要么根本无单可接,要么任务要求苛刻到根本无法完成,而当初承诺的“随时退款”也变成了空头支票,客服和平台集体失联,你的押金自然打了水漂。第二种陷阱是“信息窃取”。在注册成为“打码员”的过程中,平台往往会要求你提供详尽的个人资料,包括姓名、身份证号、手机号、银行卡号,甚至还要你手持身份证拍照。这些信息一旦泄露,轻则被用于精准营销,让你不胜其扰;重则被不法分子用于注册贷款、实施诈骗,让你背上莫名的债务,个人征信蒙上污点。第三种陷阱是“软件病毒”。部分“打码”需要下载指定的客户端或APP,而这些软件很可能捆绑了木马病毒或挖矿程序。一旦运行,你的电脑或手机就可能被远程控制,个人文件、支付密码、社交账号等信息将面临被全面窃取的风险。

那么,为什么如此明显的骗局,依然会有人前仆后继地跳入其中?这背后精准拿捏了人性的弱点。其一,是利用了“低门槛高回报”的贪婪心理。“无需技能,有手就行,日入数百”,这种宣传语对于急于赚钱、又缺乏一技之长的人群具有致命的吸引力。其二,是抓住了特定群体的信息差和心理状态。对于涉世未深的学生,他们社会经验不足,防范意识薄弱,容易被“零花钱”、“生活费”等话术打动。对于全职主妇或赋闲在家的待业者,他们渴望经济独立或补贴家用,但现实渠道有限,这类“居家兼职”恰好满足了他们的需求。尤其是针对学生兼职打验证码的陷阱,骗子们往往会包装得更具迷惑性,比如冠以“校园推广”、“大学生创业扶持”等名头,降低学生的戒心。其三,是利用了“沉没成本”效应。当你投入了少量金钱(会员费)和时间后,即便察觉到不对劲,也往往会因为不甘心已有的损失而选择继续尝试,最终越陷越深。

面对潜藏重重危机的“打验证码兼职”,我们该如何有效规避风险,保护自己?首先,要树立正确的财富观,牢记“天上不会掉馅饼”,任何宣称“轻松月入过万”且门槛极低的兼职,都值得高度警惕。其次,坚守“不付费”原则,所有要求先交钱(押金、保证金、培训费、会员费)的兼职,99.9%都是骗局。再次,严守个人信息防线,绝不轻易在不明平台填写身份证、银行卡等敏感信息,更不能进行手持身份证等高级别验证。正规企业招聘或合作,会通过正式渠道进行身份核验,而非简单粗暴地索取核心隐私。最后,提升法律意识,认识到网络并非法外之地。在参与任何线上活动前,多问自己一个“为什么”:为什么这个平台需要我人工输入验证码?它的用途是什么?是否合乎法律规定?当你无法得到合理解释时,最明智的选择就是立即远离。如果你已经不幸陷入骗局,应立即保存聊天记录、转账凭证等证据,并向公安机关报案,同时提醒身边的亲友,防止更多人受害。

每一次看似微不足道的网络行为,都在塑造着我们的数字身份。将这个身份用于无意义的、甚至是有害的“打码”任务,无异于在数字世界中亲手为自己埋下隐患。真正的价值创造,源于智慧、技能和诚实的劳动,而非投机取巧地游走在规则的边缘。在追求额外收入的道路上,选择那些能够提升自我、安全合法的途径,远比追逐一个虚幻的、充满风险的“网络快钱”来得更加踏实和长远。守护好我们的个人信息,就是守护我们在数字时代的安全与尊严。